L’auteur de ce témoignage vient de vivre ses premières expériences du feu dans le département de la Marne. Le 149e R.I. a perdu et repris le village de Souain plusieurs fois au cours du mois de septembre 1914. La pugnacité et l’engagement sans faille du régiment durant ces combats lui valent d’être cité à l’ordre de l’armée. Pour l’anecdote, ce fut la première fois qu’une décoration de cette importance fut attribuée à un régiment.

Après ces évènements, Joseph Barth poursuit la guerre au 149e R.I. jusqu’au 3 mars 1915, date de sa blessure qui va définitivement l’éloigner de la zone des combats.

Certaines localisations sont restées en blanc dans le manuscrit. Elles ont été remplacées par "?".

3e et dernière partie du témoignage

Le Nord

L'embarquement

Le 5 octobre, de bon matin, le régiment quitte La Veuve. À 11h 00, il arrive près de Châlons et fait la grand' halte dans un grand terrain vague contigu à la manutention.

À 13 h 00, départ pour la gare, où il est près de 14 h 00 quand le régiment arrive. Les convois qui doivent nous emmener sont à quai. Trois, un pour chaque bataillon.

L'embarquement se fait dans d'excellentes conditions. Ma section qui n'est guère privilégiée est de garde de police.

Pendant tout le parcours ce ne sont qu'acclamations de la part des populations, surtout dans les gares où le train a de l'arrêt. Les personnes nous offrent toutes sortes de fruits et de victuailles et nous demandent « des souvenirs boches ».

Le voyage est assez intéressant, car une fois arrivés à Reims et jusqu'aux abords de Paris, nous pouvons contempler l'œuvre de destruction, soit de la main allemande, soit volontairement de notre part. Nous passons Paris la nuit. Notre voyage dure trente-six heures.

Le débarquement

Nous débarquons à Calonne-Ricouart. Il est 17 h 00.

La population est là qui nous acclame. On reforme le régiment tout près de la gare et là on fait un repas sur place. À 9 h 00, alors que presque tous les hommes reposent, couvre-pieds déroulés derrière les faisceaux, nous recevons ordre d'aller cantonner dans la localité.

La population veut à toute force loger des soldats. Chacun aurait son lit, mais les ordres sont formels ; nous sommes en cantonnement d'alerte, nous reposerons tout équipés et dans les granges ou locaux disponibles. Il est près de 11 h 00 quand nous sommes installés.

À 2 h 00, on nous crie « debout ». Le départ est fixé à 3 h 30. Néanmoins, nous avons grandement le temps de faire le café.

À l'heure fixée, le régiment se met en marche. Toute la journée est consacrée aux marches d'approche. Après avoir traversé bien des villages, des bois, des champs, nous passons la nuit « à la belle étoile ».

À 3 h 00 de nouveau « départ ».

Jusqu'à 7 h 00 nous marchons en colonne.

L'attaque du Bois de Bouvigny

Il est 7 h 30 quand nous arrivons à l'orée du bois de Bouvigny.

Le 2e bataillon qui nous précédait nous fait place en se rangeant de chaque côté du chemin, car c'est le premier qui doit attaquer, la 3e compagnie de tête.

Arrivés à la maison forestière on commence à sentir que « ça va chauffer ».

Une compagnie cycliste qui était chargée de la reconnaissance de l'ennemi se replie, sa mission terminée. L'ennemi est tout proche. Nous continuons à marcher dans le grand chemin jusqu'à la Faisanderie. Là, commencent nos déploiements.

Nous n'avons pas encore terminé cet exercice que les patrouilles allemandes nous attaquent de flanc. Cette surprise occasionne un certain flottement parmi les hommes et les gradés ont bien du mal à les contenir.

Nous reculons de cinquante mètres environ jusqu'à un chemin coupant le bois dans sa plus grande largeur. Les hommes se placent en tirailleurs, couchés, se sentant les coudes, alors là, ils ont repris leur belle assurance habituelle et un feu nourri et très efficace salue l'ennemi qui s'avance.

Bientôt, sous nos feux de salve les Allemands reculent.

Alors commencent les reconnaissances. Ma section est envoyée à la droite du bois. Nous accomplissons notre mission peut-être avec un peu trop d'audace, car nous nous installons à la lisière du bois en mangeant un morceau pendant que quelques camarades poussent plus en avant. Ils reviennent bientôt, ayant aperçu les tranchées allemandes à proximité de nous et ayant été vus de l'ennemi. Briser la clôture métallique qui entoure le bois pour y pénétrer fut pour nous l'affaire d'un instant. En quelques minutes nous avions rejoint notre compagnie.

Le travail commence : chacun doit faire sa tranchée. Les pelles-bêches et tous les outils manœuvrent de belle façon. En peu de temps des tranchées confortables sont faites et les hommes se reposent. À 16 h 55, on fait passer l’ordre de boucler les sacs et les mettre au dos.

Pas besoin d'autres explications « ça va chauffer ». À 17 h 00 juste, chacun saute au-dessus de sa tranchée et « en avant » dans cette formation. Les chasseurs à pied se trouvent à notre droite et à notre gauche. Nous sommes bientôt en contact avec l'ennemi, qui, lui aussi, venait nous attaquer.

La fusillade est tellement intense dans ce bois que l'on croirait l'œuvre des mitrailleuses.

Nous avançons toujours, culbutant l'ennemi ; à chaque pas il y a des victimes. À un moment donné, la gauche se trouve un peu en arrière de la ligne, les officiers et chefs de section rallient les hommes en criant « par ici le 149e ». Les Allemands, rusés, s'emparent aussitôt de ce cri, amenant ainsi beaucoup de camarades à leur portée.

Nous avons bientôt fait de les punir en activant notre marche. Ils reculent toujours, nous leur marchons sur les talons, mais arrivés à l'extrémité du bois nous sommes obligés de nous arrêter là, car nous sommes devant leurs tranchées et la nuit est tombée.

Le capitaine commande « tout le monde couché » et nous restons là.

Bientôt retentissent les sifflets des commandements allemands : ils déménagent leurs trains de combat ; ils nous passent devant le nez à quelques mètres à peine, mais personne ne bouge, chacun retient son souffle, car nous ne sommes pas en force pour les attaquer.

Alors commencent les missions périlleuses. Une patrouille de dix hommes commandée par un sergent (je suis du nombre) doit aller rendre compte au colonel, qui se trouve à la maison forestière, que la 3e compagnie occupe la lisière du bois.

Cette mission est d'autant plus périlleuse que nous avons, dans notre précipitation à refouler les Allemands, laissé des ennemis derrière nous. Ce qui nous le fait croire c'est que des coups de feu nous viennent de derrière. Nous partons à la file indienne à distance de dix pas.

À chaque instant, nous rencontrons des cadavres et à chaque petit sentier nous sommes arrêtés par les sentinelles.

Enfin, nous arrivons sans encombre à la maison forestière où le sergent va faire son rapport au colonel. Félicitations pour le capitaine et la compagnie. Le chef de patrouille est maintenant chargé de mettre en liaison le bataillon de chasseurs qui se trouve à notre droite avec notre unité.

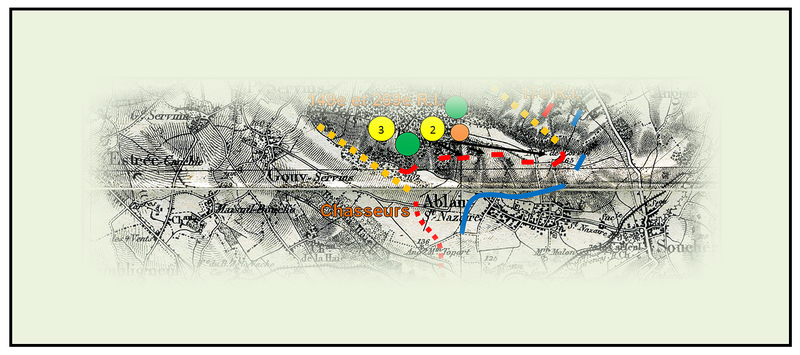

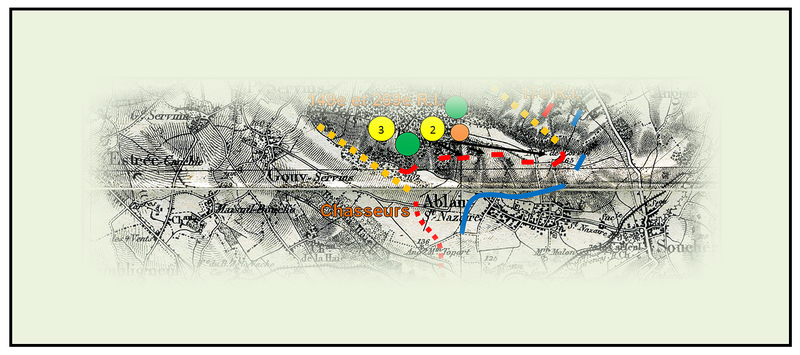

Pour en savoir plus sur les évènements qui se sont déroulés durant cette période, il suffit de cliquer une fois sur la carte suivante.

Nouvelle marche sous-bois, plus pénible cette fois, car la nuit est noire et nous ne savons pas exactement où se trouve le bataillon.

À force de marche et de recherches, notre mission est remplie et nous allons rejoindre les camarades.

Là, la nuit se passe. Nous goûtons néanmoins un petit peu le sommeil ; nous sommes tellement fatigués.

Avant le jour, nous nous remettons sur pied et nous obliquons fortement à droite, cédant la place à d'autres fragments.

Nous arrivons à une clairière où nous mangeons un peu tout en commentant les événements de la veille.

L'attaque de la Chapelle de N.-D.-de-Lorette

Vers midi, nous quittons notre clairière pour nous porter plus en avant. Nous nous plaçons dans un chemin creux qui traverse le bois et qui nous sert de tranchée. Nous sommes fortement bombardés, car en ce moment, l'artillerie allemande arrose tout le bois.

À 15 h 00, arrivent des officiers d'état-major. La chapelle de Notre-Dame-de-Lorette se dresse devant nous au bout du terrain découvert. L'ennemi a placé deux ou trois mitrailleuses dans le clocher ce qui rend toute attaque d'infanterie impossible.

L'ordre est formel : il faut hisser à bras une pièce de 75 pour abattre le clocher, ce qui nous débarrassera des mitrailleuses, mais pour cela, il faut tenter une fausse attaque, et, si nous y arrivons avant la nuit, disent les officiers, nous aurons gagné une partie de la bataille. D'après ce que nous avons entendu nul doute « que ça va encore chauffer ».

On nous forme en ligne et en-avant dans le terrain découvert. Nous nous aplatissons le plus possible, nos sacs devant nos têtes.

Les mitrailleuses nous arrosent, mais sans succès ; mais pendant ce temps nous les occupons à ce tir et la pièce grimpe, grimpe dans la forêt. Elle est arrivée à la lisière du bois ; on nous fait prendre la droite, rentrer de nouveau sous les arbres, et en-avant en cas d'attaque de l'ennemi.

Il va bientôt faire nuit, le temps presse. Nous sommes tous couchés à quelque cent mètres de la chapelle. Soudain, un coup de canon fait trembler la terre et nous remue : c'est la pièce qui fait son œuvre. Le premier obus trop à droite, le deuxième trop à gauche, le troisième le clocher tombe.

Alors, la pièce est retournée vers sa batterie et les mitrailleuses allemandes se sont tues. Les chasseurs et le régiment chargent et nous prenons position sur la crête.

Nous laissons des avant-postes et des sentinelles et nous reculons pour nous reposer de cinq cents mètres environ de notre première ligne. Alors, commence réellement pour nous la vie « d'hommes des bois ».

Vers la chapelle, notre génie nous fabrique des tranchées confortables et en arrière, dans le bois, des tranchées de repos sont confectionnées par nous-mêmes.

Nous prenons les tranchées de première ligne trois jours et trois nuits sans être relevés. C'est long, surtout que l'on compte à présent six hommes par escouade. Les tours de garde ne sont par conséquent jamais terminés. C'est donc soixante-douze heures que nous sommes restés là sans repos.

Enfin nous arrive du renfort et nous pouvons être relevés plus souvent. Nous prenons alors quarante-huit heures de première ligne, vingt-quatre de deuxième, vingt-quatre de troisième, mais néanmoins nous sommes toujours dans le bois.

À différentes reprises, les Allemands ont fait des attaques, presque toujours repoussées, avec des pertes considérables pour eux. Dire que nous n'avons pas perdu d'hommes serait mentir, car le jour de l'attaque de la Chapelle surtout, nombreux sont les chasseurs et les gars du régiment qui tombèrent coude à coude, et c'est en prenant les tranchées ou la garde aux sentinelles avancées, à la meule de paille (de si triste mémoire) que l'on pouvait exactement se rendre compte des pertes subies par les deux partis.

Nos attaques ont presque toujours réussi, mais chaque fois les gains étaient minimes, quelques mètres de tranchées. Les Allemands, jusque-là, restent toujours maîtres de la Chapelle. Ordre est donné de s'en emparer.

Des volontaires sont demandés dans le bataillon et des hommes sont désignés d'office. Ils feront l'attaque en veste et en équipement, la musette remplie de cartouches. Les braves partent et accomplissent leur mission avec succès. Depuis lors c'est à la Chapelle que le petit poste s'installe abandonnant la meule de paille qu'un Allemand est venu incendier quelques jours plus tard.

La Chapelle est prise et nous la conservons quelque temps, l'ennemi attaque et en devient le maître, nous attaquons à nouveau et nous la reprenons et ce manège continue encore maintenant.

De la chapelle il n'en existe plus que le tas de pierres et l'emplacement. Le seul regret de mon chef de section est de n'avoir pas emporté une statue de la Vierge placée près de l'autel pour la remettre à notre aumônier, sûrement que les Allemands l'ont prise ou elle a été détruite par les bombardements successifs.

Les 2e et 3e bataillons de notre régiment quittent le secteur le 20 octobre pour se rendre en Belgique. Nous restons donc là jusqu'au 4 novembre.

Le jour de la Toussaint, nous étions dans les tranchées de première ligne. Nous pensions ce jour sans doute jour d'accalmie, mais il n'en fut rien.

Le matin, on entendait très bien les Allemands chanter des cantiques dans leurs tranchées. Après, le bombardement a commencé et la journée fut plus rude que d'habitude.

Du 4 au 8, nous sommes allés au repos à Bouvigny, après avoir passé quarante-deux jours dans cette forêt.

La Belgique

Notre action

Nous quittons la France le 8 novembre pour aller rejoindre nos deux bataillons en Belgique. C'est en automobile que nous faisons le trajet.

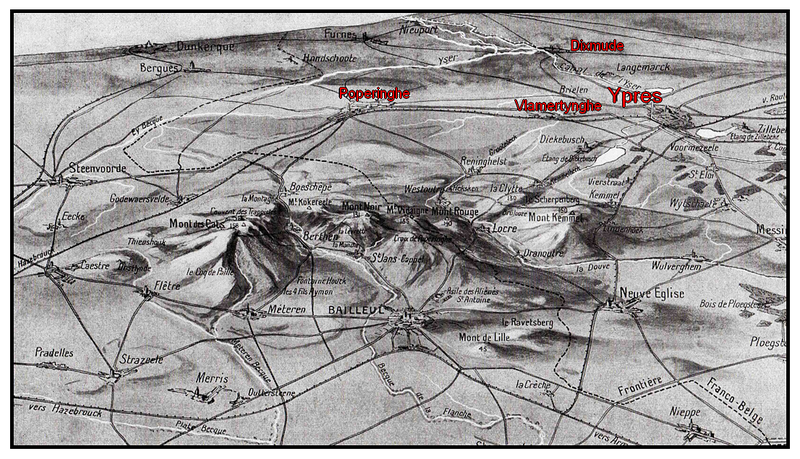

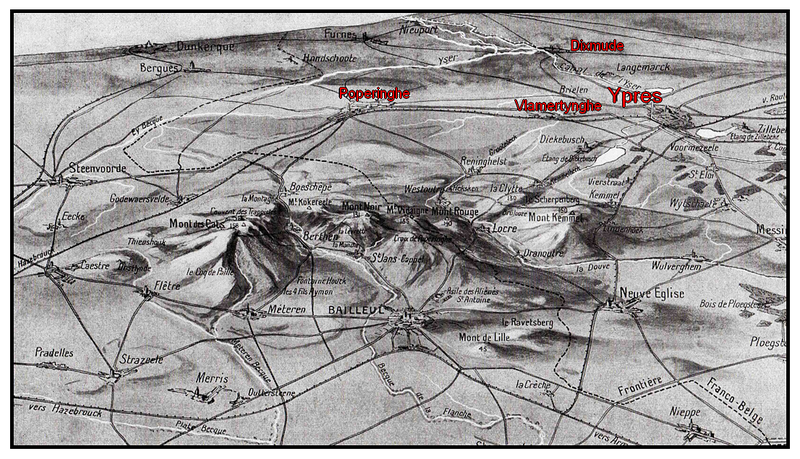

La nuit du 8 au 9 nous la passons dans une forge située à l'extrémité du village de « ? ». Le lendemain départ où nous arrivons le soir à Dixmude, charmante petite ville, mais continuellement bombardée. Nous restons là deux jours, très bien cantonnés.

Le troisième jour nous nous mettons en route, mais impossible de savoir où nous allons. Il fait nuit quand nous approchons de la ligne de l'artillerie et que nous rencontrons des habitations. Une assez longue pause près des artilleurs et on nous fait cantonner chez l'habitant qui n'avait pas fui ou était revenu à sa demeure. Là nous apprenons que nous sommes dans les faubourgs d'Ypres. Les habitants sont très complaisants. Le matin à 5 h 00, réveil pour partir à six. Le café bu, un petit morceau avalé et en route.

Nous laissons Ypres à notre gauche et nous nous engageons sur une ligne de chemin de fer. Nous marchons jusqu'à 11 h 00, longeant en plein jour la ligne de feu, occupée par les Anglais. Nous arrivons dans le village de « ? ». Là, on place le bataillon dans une tuilerie.

Bientôt les cuisiniers s'occupent de faire la soupe et tout le monde s'occupe à cela. Les feux s'allument, mais bientôt les Allemands aperçoivent la fumée et commencent à nous bombarder. Leur tir est assez efficace. Nous avons plusieurs victimes.

Le soir, nous partons prendre les tranchées combien mauvaises celles-là, pleines d'eau et de neige. Nous travaillons pour nous réchauffer. Heureusement, nous ne restons que vingt-quatre heures.

Nouveau changement de secteur. Plusieurs jours de marche. Nous arrivons à Zonnebeke, village complètement détruit. À l'entrée se trouve un cimetière de soldats anglais très bien entretenu. C'est même imposant.

À Zonnebeke, nous prenons les tranchées quarante-huit heures. On nous annonce le deuxième jour, à la nuit, que nous allons être relevés vers deux ou trois heures du matin.

Effectivement, à cette heure, nous mettons sac au dos et nous retournons à Poperinghe, ville où nous avons été au repos huit jours avant d'aller à Zonnebeke. Cette fois nous n’y restons qu'une journée. Tous ces changements nous ont amenés au mois de décembre.

Le rôle de notre bataillon n'a pas été bien grand en Belgique. Notre temps a été plutôt employé en marches et contre marches, nous portant chaque jour à un autre point où l'on pensait avoir besoin de renfort.

Il n'en fut pas de même pour les 2e et 3e bataillons qui, arrivés quinze jours avant nous, ont subi de grands chocs.

À Kemmel, principalement où ils ont attaqué les tranchées allemandes, ils subirent de très grandes pertes. Ce sera significatif quand je dirai que sur une section de cinquante hommes envoyés à l'attaque cinq seulement purent échapper. Et il en fut presque ainsi pour les deux bataillons. Quand nous les avons revus, ces deux braves portions ne formaient plus guère que deux compagnies. A Vlamertynge, ils furent reformés par des contingents envoyés du dépôt.

Dès Vlamertynge, nous commençons les marches de retour en France.

Tout le monde est joyeux, car je crois que tous les hommes ne se plaisaient pas en Belgique. Dans le début, nous marchons la nuit, nous reposant le jour pour dissimuler nos mouvements à l'ennemi.

Ces marches de nuit furent très pénibles sur ces routes pavées de Belgique, et en plus très longues.

En France

C'est avec un soupir de soulagement que nous rentrons en France.

Nous traversons bien des villes et des villages dans le Pas-de-Calais et dans le Nord.

Je mentionnerai seulement que tous les cinq jours nous avions une journée de repos, et que les grands repos alors eurent comme cantonnements Aire-sur-Lys, Bours, Rebreuve, Hersin-Coupigny.

De cette dernière localité, nous sommes partis pour Béthonsart, où de là nous allions prendre les tranchées à Mont-Saint-Éloi.

Le trajet de Béthonsart à Mont-Saint-Éloi était très long et c'est très fatigués que chaque fois nous arrivions aux tranchées ou au cantonnement.

Nous avons eu la bonne fortune de passer les fêtes de Noël et du Jour de l'an en cantonnement à Hersin. Les tranchées à Saint-Éloi étant de bonne construction (comme on dit), nous n'avons pas eu beaucoup de pertes.

Notre-Dame-de-Lorette

Les tranchées

Nous quittons le secteur de Mont-Saint-Éloi à la fin de janvier pour reprendre celui de Notre-Dame-de-Lorette que nous avions tant occupé quelques mois auparavant.

Nous cantonnons, pour nous y rendre une nuit à «?» où eurent lieu de si terribles engagements. D'ailleurs, les maisons portent les traces des récents combats.

Pour prendre les tranchées, les effectifs sont réduits à trente hommes par section, soit cent vingt par compagnie. Les plus fatigués resteront au cantonnement.

Le départ a lieu à 16 h 00. Le premier soir notre compagnie est de réserve et elle s'installe dans les caves du château de Noulette. Ces caves sont immenses, parfaitement bien aménagées et voûtées.

Le deuxième soir nous sommes en première ligne. Du château il faut traverser et suivre des routes à découvert pour arriver au bois où nous empruntons les boyaux qui existent ; mais pour se rendre dans les tranchées de première ligne il y a à l'extrémité du boyau une centaine de mètres à parcourir à découvert. Ce passage est très ingrat, car les mitrailleuses allemandes peuvent, de leurs positions, le balayer facilement. Il ne se passe guère de relève que nous n'ayons des victimes. Il est impossible d'y établir un boyau à cet endroit, le terrain étant en déclivité et plein d'eau.

Les tranchées de ce secteur sont très mal agencées et très mal placées, pleines d'eau et de boue, et de plus, se trouvant dans le creux de la plaine, elles forment un objectif très net pour les Allemands qui occupent la crête.

On prend vingt-quatre heures de première ligne, vingt-quatre de réserve et cela pendant six jours. Après les six jours, trois jours de repos pour le nettoyage à Sains-en-Gohelle, où notre régiment occupe la fosse n° 10. Ceci est un roulement continu.

Vu l'état du secteur et les nombreux engagements à soutenir, le régiment a des pertes assez sérieuses.

L'ennemi a découvert notre lieu de réserve et le 13 février se met à le bombarder. Le château, qui était parfaitement repéré par eux et plusieurs fois bombardé déjà, s'écroule sous les obus. C'est la 4e compagnie qui l'occupait à ce moment. Il y a des nombreuses victimes. La réserve prend son repos depuis à Aix-Noulette.

Ma dernière tranchée

Le mardi 2 mars 1915, le 1er bataillon, à 20 h 00, prend les tranchées en remplacement du 3e bataillon qui va prendre son repos à la fosse 10.

La relève se fait normalement et sans à-coups. La 3e compagnie occupe la tranchée montante, emplacement habituel de la 1ère, les sapes et les postes d'écoute.

À 7 h 45, toutes les sentinelles et veilleurs sont désignés et à leurs postes. Rien d'anormal, calme complet, pas un coup de fusil de la part de l'ennemi. Mauvais présage. Vers 10 h 00, du poste d'écoute on entend très bien l'ennemi qui travaille. Nous en avertissons nos chefs.

À 11 h 00, le travail continue de plus belle. Nouvel avertissement sans résultat.

À 2 h 00, l'ennemi travaille toujours. Troisième avertissement sans résultat. À partir de ce moment, les Allemands semblent avoir accéléré leur tâche. Réflexions entre camarades. Nous prévoyons quelque coup de la part de notre adversaire.

À 4 h 00, coups de feu répétés sur les créneaux du poste d'écoute.

À 5 h 00, on entend un grondement sourd. Les Allemands ont miné notre poste d'écoute et le font sauter. Deux minutes après c'est au tour de la tranchée, minée elle aussi.

Au même moment les Allemands arrivent sur nous ; c'est un combat terrible. Beaucoup de camarades tombent d'abord des explosions, puis des balles. À l'instant même, l'artillerie entre en action et fait rage.

Nous reculons pas à pas. Le chef de section veut ressaisir ses hommes, mais en vain, la poussée est trop grande. À ce moment je veux mettre en joue, mais je me sens frappé à la face. Je perds mon sang en abondance ; impossible de rester en place.

Je cherche à me frayer un passage pour gagner les tranchées arrières, mais il est trop tard. Alors, je m'enfile dans un boyau contigu à la tranchée, à partir de ce moment la tranchée est perdue pour nous et les Allemands l'occupent. Dans ce boyau je me trouve avec quelques camarades, dont un sous-officier, blessé quelques minutes plus tard en voulant chercher du renfort.

Il est exactement 6 h 30 et nous sommes obligés de rester là toute la journée, sans bouger, sans faire de bruit, dans l'eau, de crainte d'être découverts par les Allemands qui ne sont qu'à quelques mètres seulement de nous.

Nous sommes là, terrés dans notre trou, pendant les deux attaques qui se sont produites dans l'après-midi. Les obus éclatent à quelques pas de nous et les balles nous sifflent au-dessus de la tête.

Enfin, la journée se passe et la nuit fait son apparition. À la faveur de la brume, nous cherchons à reconnaître notre chemin. Notre parti est de nous rapprocher le plus vite possible du bois qui se trouve à notre gauche et où sont placées les sentinelles françaises.

Nous attendons encore quelques instants que la nuit soit à peu près complète et en avant par trois à distance de cinq mètres et en rampant le plus possible « À la grâce de Dieu » et nous partons.

Une fois hors de notre trou, nous nous traînons sur le ventre ; mes deux amis d'abord, moi je ferme la marche. Tout va bien, personne ne nous aperçoit, pas un coup de fusil n'est tiré sur nous. L'espace à franchir est d'environ cent cinquante mètres.

Nous profitons de chaque petit accident de terrain pour nous reposer. Enfin nous voici arrivés à proximité des sentinelles ; encore quelques mauvaises minutes à passer pour se faire reconnaître. Heureusement, nous avons en face de nous un type débrouillard qui comprend de suite qui nous sommes.

Nous passons la sentinelle et immédiatement nous prenons le boyau qui nous conduit à Noulette, car j'ai hâte d'arriver au poste de secours pour me faire panser. Un camarade m'accompagne, l'autre va quérir des brancardiers pour aller chercher le sous-officier blessé qui ne peut marcher.

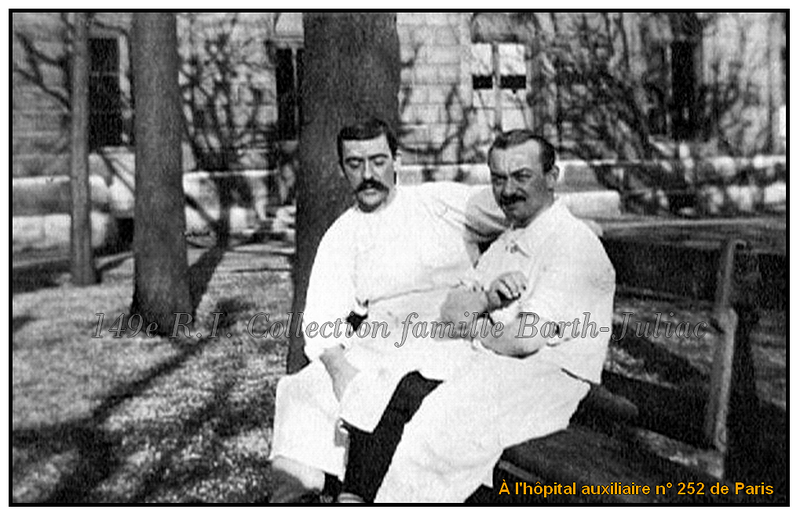

Il est 20 h 30 quand j'arrive au poste de secours, depuis le matin à 6 h 30 que je suis blessé.

Immédiatement on m'évacue sur Aix-Noulette. Là, je reste environ une heure en attendant une voiture qui m'emmène je ne sais où, en compagnie d'autres blessés.

On nous conduit à l'hôpital de Sains ; là, on ne peut nous recevoir faute de place. En avant pour Hersin ; là, on nous fait descendre et nous passons une visite sommaire.

Le major me fait faire des lavages de bouche pendant deux heures. Il est exactement 3 h 30 quand je me couche pour me reposer.

Diagnostic du major : « Plaie par éclat d'obus. Langue coupée. Mâchoire inférieure fracassée »

À 9 h 00, visite du médecin-major ; je suis à évacuer dans la journée.

Ici, j'ouvre une parenthèse pour remercier les infirmiers qui ont été très bons pour moi et les bonnes sœurs qui m'ont prodigué leurs bons soins et leurs encouragements.

À 15 h 00, je quitte l'hôpital d'Hersin en automobile sanitaire pour Noeux-les-Mines. Là, je suis heureux de trouver deux camarades de mon pays qui sont automobilistes d'état-major.

À la gare de Noeux-les-Mines, nouvelle visite sommaire ; on me désinfecte ma blessure, piqûre antitétanique et nouveau pansement. On fait le triage des blessés pour la formation du train.

À minuit, nous prenons nos places dans des wagons de deuxième classe et nous passons la nuit en gare de Noeux-les-Mines ; ce n'est qu'à midi que le convoi se met en marche. Là, je remercierai beaucoup l'infirmier du convoi qui m'est venu en aide une grande partie de la nuit, car je souffrais énormément. Les camarades qui étaient dans le compartiment avec moi m'ont été aussi d'un précieux concours.

À 16 h 00, le train arrive à Saint-Pol. On me fait descendre pour renouveler mon pansement. Là je suis soigné par un médecin-major de chasseurs alpins et une dame infirmière de la Croix-Rouge qui dirigent un établissement pour blessures maxillaires. C'est à cet établissement que j'ai pris mon premier repas depuis ma blessure à l'aide d'un tuyau de caoutchouc et d'une canule en verre. Je passe la nuit là, dans un bon lit pourtant, mais impossible de dormir, tant la souffrance est grande.

Le soir à 20 h 00, on m'évacue à nouveau. Ici aussi je n'ai trouvé que des amis parmi le personnel et la direction. Dans cet établissement, je fais la connaissance d'un chasseur à pied du 31e bataillon qui a une blessure analogue à la mienne.

Nous voyageons ensemble bien péniblement, car la soif nous tourmente continuellement et nous ne pouvons boire faute d'appareil.

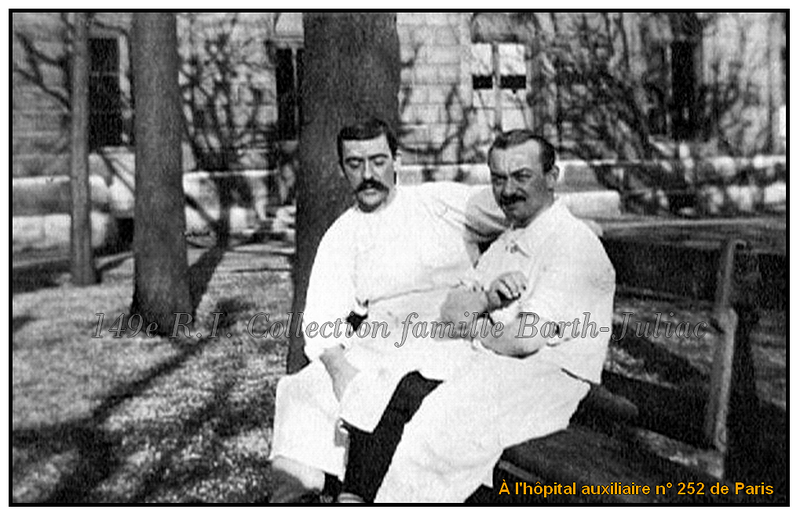

Enfin Paris, on nous fait descendre du train pour nous conduire en automobile sanitaire à l'hôpital auxiliaire 252, boulevard des Invalides, 56.

Là, aussitôt arrivé, je m'aperçois que je ne suis plus mon maître ; je ne m'appartiens plus ; je n'ai même pas le droit d'enlever mes chaussures moi-même, tant les infirmières sont serviables. On me lave, car réellement j'en ai besoin ; on me met dans un bon lit, auquel malheureusement je ne peux faire honneur, et de suite je suis entouré de soins dévoués prodigués par les bonnes dames françaises qui constituent le personnel infirmier de l'établissement.

Aujourd'hui 5 avril est mon 29e jour de présence à l'hôpital, aussi quel contraste avec le premier jour. Ma santé, bien altérée, est revenue peu à peu, et ma blessure est en bonne voie de guérison.

Je ne voudrais pas terminer mon petit résumé sans remercier et présenter toute ma reconnaissance à mes infirmières si dévouées, si serviables et si bonnes ; en particulier Mmes du Chatelet, Mollet et Pemjean. Je ne citerai pas d'autres noms par crainte d'en oublier, mais, je le répète, toutes ont ma plus sincère reconnaissance.

J'adresse aussi tous mes remerciements et mon respect à Monsieur le Docteur Courtiller, lequel est l'objet de toute mon admiration et tous mes éloges à Mme Courtiller pour son dévouement continuel à la cause des blessés.

Fait à Paris, le 5 avril 1915

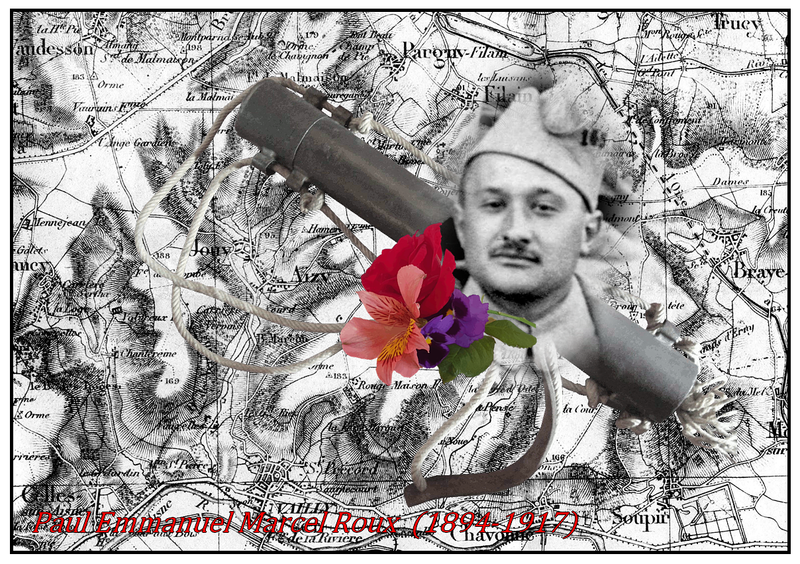

Quoiqu’éloigné de mon régiment, mon premier soin a été de rester en rapport avec mes camarades. J'ai appris par eux que la 3e compagnie du 149e R.I. avait particulièrement souffert le 3 mars à Notre-Dame-de-Lorette. Sur cent quarante hommes que comptait ce jour la compagnie pour prendre les tranchées, il y eut cent neuf manquants dont le capitaine. La compagnie fut donc réduite à trente-neuf hommes.

Pour en savoir plus sur les évènements qui se sont déroulés durant cette période, il suffit de cliquer une fois sur la carte suivante.

J'adresse ici un souvenir ému à tous mes camarades tombés au Champ d'Honneur.

P-S :

N'étant pas un fin lettré je prierai mon lecteur de ne pas me faire grief de mon style. J'ai écrit uniquement ce petit carnet pour ma famille.

Je n'ai relaté que les faits saillants et principaux de ma campagne. Les à-côtés sont nombreux et plus tard, si la Providence me le permet, j'en ferai un petit travail.

Fin du témoignage

Sources :

Carnet inédit rédigé par François Joseph Barth.

Le dessin a été réalisé par I. Holgado.

Un grand merci à M. Bordes, à A. Carrobi, à I. Holgado, à J.P. Juliac et à sa famille.

/image%2F1090729%2F20240307%2Fob_0f8e7e_bandeau-999.png)

/image%2F1090729%2F20240320%2Fob_53683a_couverture-album-annee-1909.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_905bd3_dessin-de-stephan-agosto.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_ab1a11_groupe-de-forteresse-de-la-place-d-epi.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_c27d51_couverture.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F29%2F637819%2F117126754_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F35%2F637819%2F125805145_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F02%2F637819%2F82083109_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F93%2F637819%2F82082863_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F36%2F09%2F637819%2F80339605_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F35%2F68%2F637819%2F74287990_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F08%2F62%2F637819%2F71442941_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F06%2F637819%2F73900718_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F93%2F637819%2F60225582_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F97%2F637819%2F43824496_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F71%2F637819%2F117071330_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F68%2F12%2F637819%2F125858741_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F83%2F637819%2F42385935_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F13%2F55%2F637819%2F43828052_o.jpg)

/image%2F1090729%2F20240411%2Fob_b7a8ce_genealogie-famille-ferruit.png)

/image%2F1090729%2F20240412%2Fob_cb2718_3-mars-1915.png)

/image%2F1090729%2F20240412%2Fob_ff4fda_positions-approximatives-des-effectifs.png)

/image%2F1090729%2F20240415%2Fob_dc9a97_sepulture-du-soldat-sauvage.png)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F4%2F548466.jpg)