Verdun 1916, Henri Pichenet témoigne (1ère partie)…

Un énorme livre de plus de 500 pages, consacré à la bataille de Verdun, est publié en 1933. Pour le réaliser, son auteur, Jacques Péricard, écrivain et journaliste, a eu à disposition un ensemble considérable de témoignages laissés par les anciens combattants.

Parmi les nombreux récits envoyés figure celui du sergent Pichenet, un sous-officier ayant appartenu à la 7e compagnie du 149e R.I..

Le 149e R.I. est au cœur de très violents combats à la mi-mars 1916. Une partie du régiment occupe le tunnel de Tavannes et le fort de Vaux. Ces lieux sont connus pour être de bons abris, mais les conditions de vie y sont déplorables. Leurs abords sont très exposés. Cela a fortement marqué les souvenirs de ce combattant.

Jacques Péricard a utilisé deux parties du témoignage rédigé par Henri Pichenet. Ces passages se trouvent aux pages 184 et 336 de l’ouvrage.

En 2018, Nicolas Bernard fait don de l’ensemble des témoignages aux archives départementales de la Somme. L’original du récit du sergent Henry Pichenet peut se consulter sur place.

La vie au tunnel de Tavannes

/image%2F1090729%2F20240330%2Fob_692a0c_positions-approximatives-occupees-par.png)

Nous y cantonnons pour la première fois dans la nuit du 14 mars. C’est une existence exempte de charme, même pour des gars de l’infanterie ! Un seul avantage, et il est appréciable : nous sommes à l’abri des marmites, quelle que soit leur taille, sous des dizaines de mètres de terre et de rocs.

Les premières heures sont toutefois très pénibles : les deux orifices du tunnel sont pilonnés sans arrêt par des projectiles de toutes sortes. Un violent appel d’air fait refluer jusqu’à nous gaz lacrymogènes et toxiques. Il faut garder les masques pendant de longues heures dans une obscurité totale.

C’est à tâtons, la plupart du temps, que nous ouvrons les rares boîtes de singes dont nous pouvons encore disposer et qui composent, pendant plusieurs jours, notre seule nourriture. Rien à boire. Il faudrait se risquer jusqu’à une source qui est située en direction d’Étain, sous la batterie du tunnel et des camarades qui ont voulu, ceinturés de bidons de deux litres, se sacrifier, un seul est revenu avec la plupart des bidons troués.

Nous recueillons, partout où c’est possible, à la lueur d’un briquet et à l’aide de cartes postales, l’eau qui suinte des parois. Celui d’entre nous qui parvient à remplir son quart est un privilégié.

À l’aide de débris de caisses à grenades, nous avons bien tenté à plusieurs reprises d’allumer du feu, mais la fumée que dégageait ce bois humide ne nous a pas permis de continuer. Il faut rester là, dans le noir, allongés entre les rails, ne pouvant satisfaire nos besoins naturels que dans les caniveaux qui bordent les parois à vingt centimètres de nos têtes ! Là-haut « à la face de Dieu » comme l’écrivait Péguy, alors que chante l’alouette, des camarades sont frappés et succombent, pour nous, qui dans quelques jours, ce soir peut-être, allons les rejoindre.

Le séjour au tunnel nous offre la vivante image d’une antichambre de la mort. Un poids nous oppresse, l’inaction nous accable. Nous vivons sous une impression d’écrasement jusqu’à l’heure où, la nuit venue depuis longtemps, nous irons ravitailler le fort de Vaux, transporter des barbelés jusqu’à la redoute qui domine le bois Fumin.

Ce n’est pas cependant qu’à de certains moments des incidents vraiment baroques se produisent ! En voici un au hasard : Bressy est un homme de ma section dont les idées semblent parfois un peu incohérentes, sans enchaînement. À travers mille dangers, la veille du jour où nous devons être relevés, les cuisiniers sont parvenus jusqu’à nous, repas presque chaud, quart de vin, jus, quelques bougies.

C’est le paradis par anticipation. Tel n’est pas sans doute l’avis de Bressy. Son quart de vin au poing, je le vois qui remâche dans sa moustache, je ne sais quelle parole. Il regarde de droite et de gauche si nul ne l’observe, puis ‘en va, sans doute en guise de libations à quelque Dieu connu, vider son pinard dans le caniveau !

Je suis tellement sidéré que, sur l’instant, je ne trouve rien à dire, mais d’autres que moi ont vu et bondissent. De quelles invectives le malheureux n’est-il pas l’objet ? C’est à croire qu’il va être écharpé ! Il en entend de cruelles. On le secoue comme un prunier, mais lui affirme très nettement qu’après plusieurs jours passés sans « pinard », il en a oublié le goût et que, ne voulant pas faire de jaloux en l’offrant à quelque camarade, il a jeté ce quart de vin qui d’ailleurs lui appartenait et dont il devait pouvoir librement disposer.

Le mot de la fin est dit par Régimbaud, un enfant de la Cannebière : « Il est fada, le pôvre » ! Ce que personne ne songe à contester.

Au secours du fort de Vaux

Depuis déjà trois jours, nous sommes en réserve au tunnel de Tavannes. Trois jours au cours desquels nous n’avons été ravitaillés qu’une fois et avec quelle parcimonie !

Chacun de nous dispose, comme matelas, d’une des traverses de la voie ferrée qui va de Verdun à Étain. Comme oreiller, du rail ! Nos sacs étant restés à la caserne Bévaux.

La soif nous torture. Heureux encore quand nous pouvons, après une longue attente, capter dans nos quarts, à l’aide d’une carte postale, quelques gouttes d’eau, qui sourd des parois du tunnel.

Ce soir, comme les veilles, nous gagnons Tavannes, vers 21 h 00, par la sortie nord du tunnel. Dure épreuve que de déboucher au milieu d’un marmitage qui ne cesse pas ! Aussitôt arrivés au fort, dont les voûtes d’accès ont été crevées en maints endroits, nous sommes munis, gradés et hommes, sans distinction, d’une torpille à ailettes, du poids de 16 kg, qu’il nous faut transporter jusqu’à Vaux.

Les abords immédiats du fort sont relativement calmes. Nous descendons, en file indienne, un petit vallonnement pour remonter ensuite et tourner sur la droite, en direction du fort.

Aucun boyau praticable. Seul, de loin en loin, un petit élément qui nous abrite jusqu’aux genoux.

Le bombardement qui s’intensifie à mesure que nous approchons atteint toute son ampleur quand nous arrivons à quelques centaines de mètres de l’ouvrage.

L’horizon n’est plus qu’un rideau de poussière et de feu, que ponctuent sans cesse l’écrasement des 210, les sifflements des éclats et les éclairs fulgurants des shrapnells.

À plus de dix reprises, au cours du faible trajet qui nous reste à couvrir, nous nous jetons par quinze ou vingt, en bloc, dans d’immenses entonnoirs. Combien de temps y restons-nous ? Deux minutes ? Un quart d’heure ? Nous ne savons pas.

Toute faculté de penser, de réfléchir est abolie en nous. Un seul désir : aboutir !

Chaque fois que nous reprenons, en titubant, notre course, c’est plusieurs des nôtres qui restent en arrière, grièvement frappés.

Enfin, voici l’entrée du fort qui se distingue à peine du terrain environnant. Avec un bruit express qui vient de frapper, plusieurs projectiles arrivent à ce moment. Ils nous font nous jeter quelques-uns, sous une petite poterne qui donne accès à un poste où veillent plusieurs des nôtres de la 11e compagnie.

Nous y restons quelques instants pour reprendre haleine, juste assez pour voir, à chaque coup du monstrueux bélier qui pilonne la terre, l’unique lanterne du poste s’éteindre comme au souffle d’un ouragan.

Nous pouvons enfin pénétrer et nous gravissons, avec notre fardeau, l’escalier qui donne accès aux principales galeries du fort. Le sol des couloirs est déjà recouvert d’une poudre grise, impalpable, de béton qui se détache des voûtes sans arrêt et s’accumule sous nos pas.

De-ci, de-là, se voient, mises à nu, les tringles de fer qui forment l’armature des souterrains. Comme les jours précédents, ceux d’entre nous qui ont pu arriver sans encombre forment la chaîne. Les torpilles passant de mains en mains, sont entreposées dans l’un des locaux du fort.

Il est près de minuit. Sortir est impossible pour l’instant.

Les brancardiers, envoyés au secours de nos camarades blessés, dont on percevait les appels, sont partis depuis longtemps déjà. Ils ne sont pas encore revenus.

Les heures s’écoulent et l’orage de fer ne s’apaise pas. Enfin vers 4 h 00, les éclatements s’espacent un peu. Un calme relatif succède à ce martèlement forcené. Nous pouvons rentrer au tunnel avec seulement 2 blessés en cours de route. À notre arrivée, l’aube est proche et surtout, la relève est là.

Nous rassemblons nos musettes, et longeant le P.C. en planche établi en direction de Verdun, nous sortons du tunnel.

À peine au loin, quelques éclatements. Autour de nous, le silence complet. Quel contraste avec les heures précédentes ! Nous suivons la voie ferrée qui descend en pente douce sur Verdun.

De loin en loin quelques oiseaux se font entendre. Pauvres pinsons, pauvres alouettes, qui n’avez point, même au plus fort de la tourmente, quitté ces zones de mort et dont on entendait parfois, la nuit, l’appel éperdu, quand quelque projectile vous chassait brusquement vers le ciel enténébré !

Nous marchons en silence, comme accablés sous le poids de notre lourd destin, levant la tête de temps en temps pour nous considérer les uns les autres et lire sur nos traits les traces que huit jours de souffrances, qui débutèrent à l’étang de Vaux, ont imprimées dans notre chair. Haudainville, le canal, Dugny, le repos enfin !

Repos, que les pièces à longue portée et les avions troubleront plus d’une fois, mais repos néanmoins, avec les joies du nettoyage, de la soupe chaude et des lettres.

Horrida Bella

30 mars 1916 à midi

Une file ininterrompue de camions, de fourgons, de caissons, s’achemine à travers Dugny. Elle se dirige vers la gare où vers Dieue.

Le rassemblement d’une compagnie de territoriaux, qui va procéder au rechargement des routes, provoque un arrêt de la colonne des véhicules. Bientôt, naît dans la masse, une certaine confusion.

Aux rayons d’un chaud soleil, nous sommes assis sur le seuil de nos cantonnements. Repos bien gagné, après les dures épreuves des jours passés !

Une série d’éclatements mous, comme ouatés, nous fait lever la tête : « Encore un Fritz » disent quelques-uns, en suivant du regard un avion tout blanc dans l’azur et minuscule comme un oiseau.

Quelques secondes encore, quelques obus de plus à l’adresse de l’ennemi, puis soudain, un sifflement bref, un éclair, une détonation violente qui nous soulève à demi et, dans cette masse d’hommes et de chevaux qui stationnent, un tumulte sans nom !

Le boche à lâché une première bombe et celle-ci est venue s’abattre au centre du village, là où se croisent les routes de la gare et de Dieue, sur un petit ponceau. Deux autres tombent presque aussitôt en arrière de nous, dans les terrains labourés, sans dégâts. C’est assez, certes, de la première !

Après un instant de stupeur, parmi les fils téléphoniques hachés, les tuiles broyées, les vitres pulvérisées par l’explosion, nous nous précipitons. Quel spectacle ! Jamais, même aux heures les plus rudes de Lorette et du fond de Buval, je n’ai assisté à une telle horreur !

L’engin a fait mouche, à la lettre, au plein de la compagnie de territoriaux, creusant dans le macadam un trou profond dont les pierres, jointes aux éclats, ont toutes porté.

La première vision qui se présente à mes yeux est celle d’un pauvre vieux « pépère » écroulé au seuil de sa guérite, tenant encore son fusil. Un éclat de pierre ou de métal a perforé la tête sans cependant ressortir, soulevant en une énorme bosse une partie de l’os frontal.

À deux pas, des chevaux, le ventre arraché, se débattent encore faiblement parmi les traits que l’on coupe à la hâte.

Trois civils, parmi les rares demeurés au village, sont étendus sur la chaussée, demi-nus, noircis, comme frappés de la foudre. L’un d’eux est amputé d’une jambe, projetée Dieu sait où ! Quelques mètres encore, et c’est une main, un pied coupé au ras du soulier que ramasse Morel, un homme de ma section.

De l’une des églises du village, transformée en ambulance, les secours sont déjà parvenus. Les brancardiers transportent en une longue théorie, morts et mourants.

J’ai toujours, sous les yeux, la vision de l’un de ces derniers dont tout le côté droit est arraché, pend par lambeaux et dont on voit, à l’intérieur la cage thoracique, se soulever convulsivement les poumons.

Pour achever dignement ce spectacle horrifique, une scène digne du Dante nous est offerte à la popote des officiers de notre bataillon.

Dans la salle du premier étage d’un immeuble voisin, où le commandant Schalck, entouré de ses cadres, prend son repas, un éclat est rentré. Il a frappé Vichet, notre major, à la nuque, l’a décapité et a projeté sa matière cérébrale sur tous les convives.

Au soir venu, on colportait dans les rues du village que 40 hommes au moins avaient été victimes du monstrueux engin.

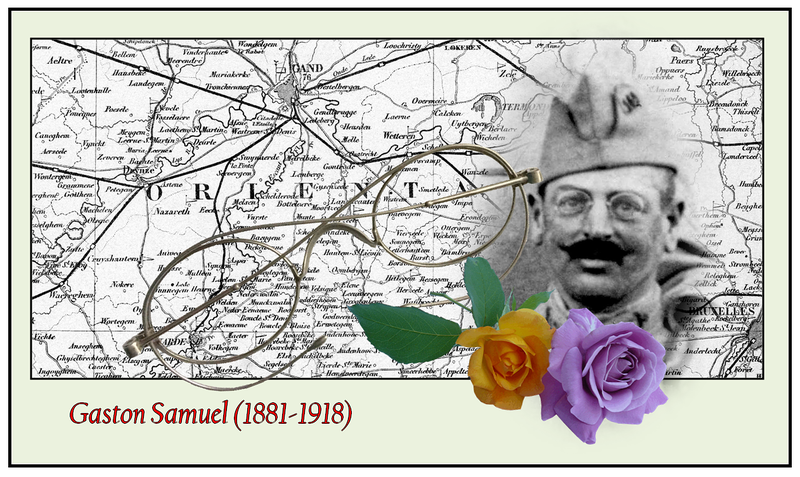

Pour en apprendre plus sur le médecin aide-major de 2e classe Vichet, il suffit de cliquer une fois sur l’image suivante.

Dans le cours de la nuit suivante, notre bataillon rejoignait Bévaux, puis remontait en soutien, non loin des casernes Chevert.

Il n’y avait pas eu, il n’y eut jamais pour moi, au cours de plus de trois années de front, un drame comparable à celui qui se déroula ce midi du 30 mars 1916.

Aucun n’a laissé, dans mon âme de fantassin, une impression plus profonde que ce carnage accompli brutalement, loin à l’arrière du front, par une claire matinée de printemps.

À partir du 31 mars, l’ennemi reprend ses attaques dans la région de Vaux.

Depuis la veille, le bombardement s’est encore accru. Sans interruption, jour et nuit, les obus ont ravagé nos secteurs. Les 77, les 105 et les 150 forment des tirs de barrage. Les 210 s’acharnent sur les abris. Les 420 cherchent à couper la route de Fleury et creusent tout aux alentours de formidables entonnoirs. Le 31 mars, les Allemands encerclent trois de nos compagnies dans la partie ouest du village de Vaux que nous perdons.

Signé : H. Pichenet

Caporal, 149e R.I., 7e compagnie

Sources :

Témoignage inédit rédigé par Henri Pichenet. Archives départementales de la Somme. Fonds Péricard. Cote 179 J 78.

Le dessin a été réalisé par I. Holgado.

Un grand merci à M. Bordes, à F. Charpentier à A. Carrobi, à X. Daugy, à I. Holgado, à L. Klawinski et aux archives départementales de la Somme.

/image%2F1090729%2F20240307%2Fob_0f8e7e_bandeau-999.png)

/image%2F1090729%2F20240320%2Fob_53683a_couverture-album-annee-1909.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_905bd3_dessin-de-stephan-agosto.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_ab1a11_groupe-de-forteresse-de-la-place-d-epi.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_c27d51_couverture.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F29%2F637819%2F117126754_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F35%2F637819%2F125805145_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F02%2F637819%2F82083109_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F93%2F637819%2F82082863_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F36%2F09%2F637819%2F80339605_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F35%2F68%2F637819%2F74287990_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F08%2F62%2F637819%2F71442941_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F06%2F637819%2F73900718_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F93%2F637819%2F60225582_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F97%2F637819%2F43824496_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F71%2F637819%2F117071330_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F68%2F12%2F637819%2F125858741_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F83%2F637819%2F42385935_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F13%2F55%2F637819%2F43828052_o.jpg)

/image%2F1090729%2F20240330%2Fob_82f51b_positions-approximatives-occupees-par.png)

/image%2F1090729%2F20240331%2Fob_d7d686_sepulture-henri-vichet.png)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F4%2F548466.jpg)