Alexandre Émile Jeudy (1890-1914)

Natif du département de la Haute-Saône, Alexandre Émile Jeudy voit le jour le 30 octobre 1890 dans la petite commune d’Amage. Ses parents s’y sont mariés le 23 août 1879.

Le père, Auguste Constant, travaille comme journalier. Il a 48 ans à la naissance de son fils.

Accompagné de l’instituteur Jean Baptiste Belot et du sabotier Louis Lallez, les trois hommes se rendent à la maison commune du village pour y déclarer la naissance d’Alexandre et signer le registre d’état civil.

La mère, Marie Adèle Philomène Tirvaudey, est alors âgée de 36 ans. Elle travaille comme ménagère. Elle élève déjà une fille, Marie Clémentine Amélie âgée de 8 ans. En 1893, Adèle donne vie à un 3e enfant, une fille qui fut prénommée Marie Louise.

La vie n’est pas facile pour les Jeudy. La mère travaille maintenant comme journalière. Les gages d'ouvriers agricoles devaient être bien modestes pour imaginer faire des économies, améliorer le quotidien.

En 1894, un premier drame frappe la famille. Adèle décède le 5 septembre. Alexandre n’a pas encore fêté ses quatre ans et sa petite sœur a tout juste 15 mois. C’est probablement la sœur aînée qui, du haut de ses douze ans, fut sollicitée pour s’occuper des tâches ménagères et pour la prise en charge quotidienne de ses cadets.

Moins de deux ans plus tard, c’est à son tour de perdre la vie. Le père, qui ne s’est pas remarié, est maintenant seul avec ses deux petits enfants à charge. Il lui faut faire face.

Alexandre fréquente l’école devenue obligatoire depuis 1882. Comme la plupart des enfants issus des milieux pauvres, il ne s’y rend que 6 mois dans l’année, de novembre à avril. Les registres de l’école communale mentionnent plusieurs motifs d’absences : n’a pas de sabots, va à la charrue, mendie… La famille vit dans un degré de précarité très élevé.

La fiche signalétique et de services d’Alexandre Jeudy indique un degré d’instruction de niveau 3. Alexandre s’en sort plutôt pas mal malgré son enfance difficile et ses nombreuses absences scolaires. Il a réussi à intégrer les bases de l’écriture, de la lecture et du calcul.

Le 19 février 1911, le conseil municipal accorde au père une allocation journalière de 0.75 franc, soit l'équivalent de 2.75 euros, ce père ne possédant absolument rien d’autre que ses gages de journalier.

Le registre de recensement de la commune de naissance d’Alexandre, réalisé en 1911, nous apprend que ce dernier vit toujours chez son père et qu’il travaille comme tisseur de coton à l’usine Desgrange ; c’est une industrie implantée à Raddon, située à moins de deux kilomètres d’Amage. La date d’entrée d’Alexandre dans cette entreprise n’est pas connue.

L’année 1911 est également la période des obligations militaires pour celui-ci. Le jeune homme ne s’est pas présenté devant le conseil de révision qui le déclare d’office bon pour le service armé.

Alexandre Jeudy est incorporé au 149e R.I.. Il doit se présenter au corps le 1er octobre 1911. Son arrivée pose problème. La médecine militaire doit donner son avis. Alexandre passe devant une commission spéciale de réforme qui se réunit le 21 octobre 1911. Cette commission suggère que le soldat Jeudy soit versé dans le service auxiliaire pour « insuffisance de taille ».

Une décision est prise le 17 novembre 1911 par le général commandant la 4e subdivision de la VIIe armée : cette décision le fait officiellement classer dans le service auxiliaire tout en le maintenant au 149e R.I..

Le 18 février 1912, le conseil municipal accorde une nouvelle allocation journalière au père. Le maigre salaire qu’Alexandre apportait n’étant plus là, il lui est impossible de joindre les deux bouts.

Alexandre Jeudy fait une requête pour réintégrer le service armé à la fin de l’année 1912. Sur avis favorable de la commission spéciale de réforme qui s’est réuni à Épinal le 13 janvier 1913, le général commandant la 4e subdivision de la VIIe armée accepte sa demande le 21 janvier 1913.

L’article 33 de la loi du 21 mars 1905 maintient le soldat Jeudy dans son régiment jusqu’à la fin de ses obligations militaires.

Il passe dans la réserve de l’armée active à partir du 8 novembre 1913 avec l’obtention de son certificat de bonne conduite.

Il n’est pas sûr qu’Alexandre ait pu retrouver son emploi de tisserand après son séjour de deux ans à la caserne Courcy. Par choix personnel ? Par décision de son employeur ? Impossible de le savoir. Sa fiche matricule indique simplement qu’il exerce la profession de cultivateur.

Été 1914, les moissons approchent. Alexandre ne s’imagine pas un seul instant que le monde va bientôt basculer dans une terrible guerre. Il s’attend plutôt à une forte sollicitation de la part de ses employeurs lorsqu’il sera l’heure de se mettre au travail pour les récoltes.

Alexandre Jeudy est rappelé par ordre de mobilisation générale le 4 août, en tant que réserviste, pour être affecté à la 11e compagnie du 149e R.I. sous les ordres du capitaine Erhard.

Le 1er échelon du régiment, qui fait partie des troupes de couverture, est déjà en route en direction de la frontière. Le 2e échelon, essentiellement composé de réservistes, rejoint le 1er échelon le 4 août 1914 à Vanémont. Il est impossible de savoir si notre soldat faisait partie des 983 hommes qui composaient ce groupe.

A-t-il rejoint le régiment avec les premiers renforts ? At-il participé aux combats du mois d’août 1914 ? Les éléments reconstitués de son histoire ne permettent pas de répondre à ces questions.

Septembre 1914, le 149e R.I. est engagé dans de violents combats près et dans le village de de Souain.

Pour en savoir plus sur cette période, il suffit de cliquer une fois sur la carte suivante.

Alexandre Jeudy est blessé, au cours de l’un de ces combats. Au poste de secours, il présente une plaie à la main droite.

Envoyé vers l'arrière, il est pris en charge à l'hôpital d'évacuation n° 2 de Châlons-sur-Marne.

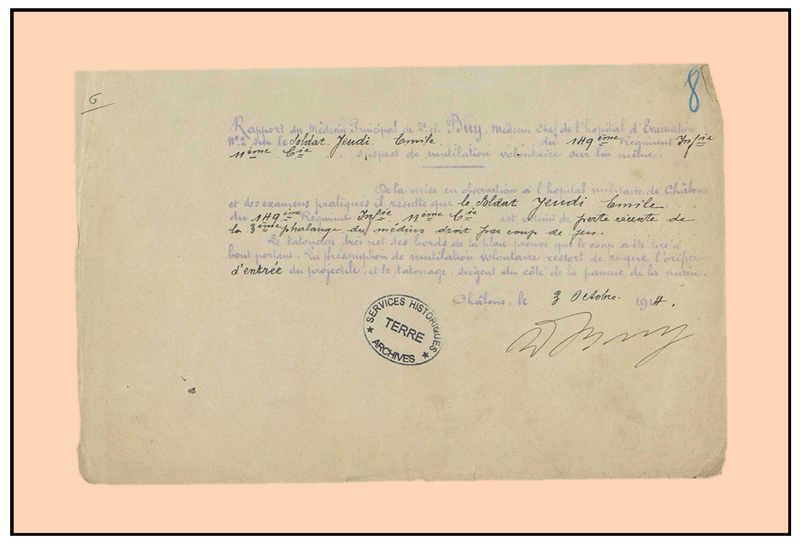

Le 3 octobre 1914, sa blessure est examinée par le médecin-chef de cet hôpital, le médecin principal de 2e classe Buy, qui la trouve suspecte. Au vu de la lésion constatée, il conclut à une « présomption de mutilation volontaire ».

Cette forte suspicion médicale vaut à Alexandre Jeudy d'être traduit devant le conseil de guerre du Quartier Général de la IVe armée le 18 octobre 1914, en compagnie de six autres soldats venant des 7e, 17e et 21e R.I.. Ceux-ci sont soupçonnés également de mutilation volontaire.

À la suite de cette audience collective, six sont condamnés à la peine de mort, dont Alexandre Jeudy. Une peine de cinq ans d'emprisonnement est infligée au septième, dont l'infraction est requalifiée en simple abandon de poste « sur un territoire en état de guerre » .

L’alinéa 1er de l'article 213 du code justice militaire impose en effet au conseil de guerre de prononcer la peine de mort lorsque le soldat abandonne son poste « en présence de l'ennemi ». L'alinéa 2 lui laisse la faculté de choisir une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement lorsqu'il estime que cet abandon de poste a lieu « sur un territoire en état de guerre ou en état de siège ».

Déterminer, de manière factuelle, si l'abandon de poste a été commis « en présence de l'ennemi » ou « sur un territoire en état de guerre » est laissé à l'appréciation discrétionnaire des juges ; ceux-ci ne sont pas tenus de motiver leur choix dont dépend pourtant l'exécution ou non du soldat concerné.

Pour juger ces sept soldats, le conseil de guerre dispose seulement des rapports médicaux du médecin-chef Buy et des dépositions écrites laissées par chacun des hommes sur les circonstances accidentelles de leur blessure.

Or, la lecture de ces rapports médicaux révèle que le médecin-chef, qui devait se borner à la constatation de l'existence de blessures causées par un tir à bout touchant, a dépassé sa mission en excluant le caractère accidentel des lésions constatées et en concluant à une présomption de mutilation volontaire.

Ses rapports sont d'autant plus critiquables que ce médecin utilise des documents sur lesquels la conclusion de présomption de mutilation volontaire fut imprimée à l'avance par polycopie et qu'il se bornait à y ajouter la mention manuscrite de l'identité du blessé et la description des blessures.

La présence sur ces certificats médicaux d’une conclusion préétablie en défaveur des blessés examinés suffit à faire douter de l'impartialité de ce médecin-chef. Les certificats concernant les sept soldats renvoyés devant le conseil de guerre présentent la même particularité.

Dans le cas d'Alexandre Jeudy, la mention manuscrite constatant la « perte récente de la troisième phalange du médius droit par coup de feu » est suivie de la mention ronéotypée suivante : « le tatouage très net des bords de la plaie prouve que le coup a été tiré à bout portant. La présomption de mutilation volontaire ressort de ce que l'orifice d'entrée du projectile et le tatouage siègent du côté de la paume de la main. »

On peut légitimement se poser la question de la crédibilité médicale d'un tel rapport en raison de l'impossibilité évidente de déterminer les orifices d'entrée et de sortie d'une balle qui avait arraché la troisième phalange d'un doigt, quelques jours auparavant.

Comme les autres soldats poursuivis l'ont fait, Alexandre Jeudy a décrit, de manière sommaire, les circonstances accidentelles qui seraient, selon lui, à l'origine de sa blessure : « On était dans les tranchées, nos fusils étaient appuyés dans la tranchée. Les obus sont tombés au bord de la tranchée et ont été recouverts de terre. J'ai voulu prendre mon fusil qui était plein de terre, j'ai voulu le nettoyer, c'est à ce moment que le coup partit et que je fus blessé. J'ai fait constater à mes camarades que je fus blessé accidentellement. »

Ce récit, pour succinct qu'il soit, méritait au moins d'être vérifié, ce qui n'a pas été fait.

Aucune enquête n'a été diligentée au sein de la 11e compagnie pour rechercher si la blessure était accidentelle ou non.

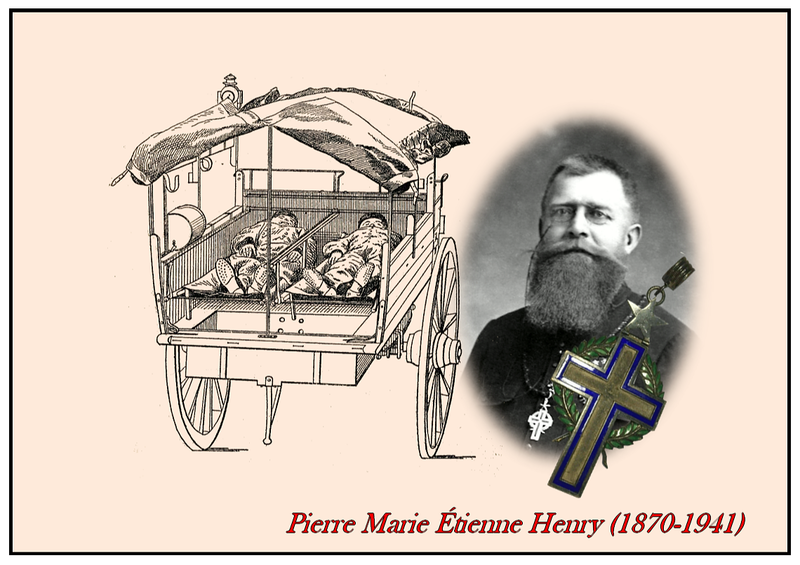

À l'occasion de la révision de la condamnation d'un soldat du 247e R.I., François Marie Laurent, qui a été fusillé le même jour, le 19 octobre 1914, le médecin Buy a tenté de justifier ses pratiques ; il a expliqué que ces rapports médicaux évoquaient une simple « présomption de mutilation volontaire », sans être affirmatif et que c'est par manque de temps qu'ils étaient, en partie, polycopiés à l'avance.

L'expert désigné par la Cour spéciale de justice militaire, dans son rapport du 1er décembre 1933, a émis de sévères critiques sur ce point. Il a estimé que « la lecture d'une telle pièce ne constitue nullement la démonstration qu'on se trouvait en présence d'une mutilation volontaire que le médecin ne peut et ne doit pas dire qu'il s'agit d'une mutilation volontaire qui ne peut résulter que de l'ensemble des constatations médicales, mais aussi et surtout de l'enquête à laquelle il doit être procédé. »

Dans une lettre de janvier 1920, le capitaine Bruant qui commande alors la 22e compagnie où évoluait François Laurent témoigne en sa faveur, en dénonçant, en ces termes, l'absence d'enquête: « Il fut blessé à la main au cours d'une vive fusillade la nuit du 1er (ou du 2) octobre 1914. On me rendit compte de sa blessure et il vint à mon poste et je lui fis dire d'aller au poste de secours… Quelques semaines plus tard, j'appris que Laurent avait été fusillé. Je m'y attendais si peu qu'à une demande de renseignements à son sujet, je répondis d'abord : « Ce n'est pas le Laurent de ma compagnie lequel a été blessé » … Aucune enquête n'a été faite à la compagnie. Je n'ai porté aucune plainte, aucune punition, je ne sais rien… Je n'ai pas eu le temps de bien le connaître, mais je sais qu'il était réputé dévoué et qu'avec son camarade Collet - un vrai brave - il s'était vaillamment battu. »

Le même constat et les mêmes griefs s'appliquent au cas d'Alexandre Jeudy.

Une fois évacué sur l'hôpital n° 2, celui-ci s'est trouvé pris dans le piège de cette justice expéditive et sommaire alimentée par les rapports contestables du médecin-chef Buy.

Les jugements expéditifs et la multiplication des condamnations à la peine de mort visaient à dissuader les soldats de se mutiler volontairement. On peut douter qu'ils aient eu le caractère dissuasif escompté. Les exécutions eurent lieu à l'arrière, à l'insu des troupes combattantes dont ces soldats faisaient partie. En outre, à défaut d'enquête interne au sein de ces unités, le motif exact des condamnations est resté longtemps ignoré, comme le montre le témoignage du capitaine Bruant qui, six ans après l'exécution de François Laurent, ne savait rien de ce qui s'était passé.

Quatre des hommes qui furent condamnés à la peine de mort en même temps qu'Alexandre Jeudy purent bénéficier d'une commutation de leur sentence en une peine de vingt ans d'emprisonnement, par décision du Président de la République du 14 novembre 1914.

Il s'agit des quatre soldats dont la culpabilité n'a pas été déclarée à l'unanimité par les cinq juges du conseil de guerre.

Leurs dépositions écrites, trop brèves, ne permettent pas de savoir pourquoi leur condamnation a été acquise à la majorité des voix et non à l'unanimité, comme ce sera le cas d'Alexandre Jeudy et d'Émile Busquet. Ces deux soldats furent fusillés dès le lendemain, à six heures vingt-cinq, sur le champ de tir de la garnison de Châlons-sur-Marne.

Comme si les morts sur les champs de bataille ne suffisaient pas, ils ne seront pas les seuls à tomber sous les balles des pelotons d'exécution puisque, ce 19 octobre 1914, on fusillera 13 autres soldats, à la même heure, sur le même champ de tir.

Les exécutions multiples étant toujours simultanées, il y a tout lieu de penser que les condamnés ont été placés, comme l'exigeait le règlement militaire, sur une même ligne, séparés par un intervalle de dix mètres et que le feu a été commandé à l'ensemble des piquets par un seul adjudant.

En 1933, les familles de deux d'entre eux, François Laurent et Élie Lescop, obtiendront l'annulation de leur condamnation. Par contre, aucun recours ne fut exercé pour obtenir la réhabilitation d'Alexandre Jeudy.

Son lieu de naissance, Amage, faisant partie de la paroisse de Sainte-Marie-en-Chanois, son nom a été gravé sur une plaque commémorative apposée dans l'église de cette localité.

Il est important de préciser que le prénom mentionné « Émile » qui est inscrit sur cette plaque d’église correspond au prénom usuel de l'intéressé. Il faut donc comprendre que le nom d'Alexandre Jeudy inscrit sur le monument aux morts et celui d’Émile Jeudy qui se trouve sur la plaque de l'église correspondent en fait à une seule et même personne.

Le nom de ce soldat ne fut pas inscrit sur le monument aux morts d'Amage.

Le maire de cette commune, Monsieur Bruno Heymann, a œuvré pour réparer cette injustice. Une plaque commémorative, réalisée par le sculpteur Dedier, portant la mention « Jeudy Alexandre, né le 30 octobre 1890, fusillé pour l’exemple le 19 octobre 1914 », a été apposée sur le monument aux morts au cours d’une cérémonie organisée pour le centième anniversaire de la mort de ce soldat du 149e R.I..

Alexandre Émile Jeudy ne s’est pas marié et n’a pas eu de descendance. À ce jour, le lieu de sa sépulture reste inconnu.

Le maire de la commune d’Amage a déposé un dossier pour une demande de réhabilitation.

Pour en savoir plus sur la généalogie du soldat Jeudy, il suffit de cliquer une fois sur l’image suivante.

/image%2F1090729%2F20240505%2Fob_65a047_log-geneanet.png)

Sources :

Registre de recensement de l’année 1911 de la commune d’Amage consulté sur le site des archives départementales de la Haute-Saône.

Dossier individuel du soldat Jeudy figurant dans la base de données des militaires et civils qui ont été fusillés durant le 1er conflit mondial sur le site « mémoire des hommes ».

Ce texte a été rédigé par J.P. Poisot auquel j’ai ajouté la partie concernant la jeunesse du soldat Jeudy et quelques précisions. Qu’il soit remercié pour son travail qui a permis d’évoquer la courte vie de cet homme.

Un grand merci à Monsieur le maire d'Amage et à Madame le maire de Sainte-Marie en Chanois pour avoir apporté certaines précisions concernant la famille Jeudy.

Merci également à M. Bordes, à A. Carobbi, au Service Historiques de la Défense de Vincennes et aux archives départementales de la Haute-Saône.

/image%2F1090729%2F20240307%2Fob_0f8e7e_bandeau-999.png)

/image%2F1090729%2F20240320%2Fob_53683a_couverture-album-annee-1909.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_905bd3_dessin-de-stephan-agosto.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_ab1a11_groupe-de-forteresse-de-la-place-d-epi.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_c27d51_couverture.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F29%2F637819%2F117126754_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F35%2F637819%2F125805145_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F02%2F637819%2F82083109_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F93%2F637819%2F82082863_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F36%2F09%2F637819%2F80339605_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F35%2F68%2F637819%2F74287990_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F08%2F62%2F637819%2F71442941_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F06%2F637819%2F73900718_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F93%2F637819%2F60225582_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F97%2F637819%2F43824496_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F71%2F637819%2F117071330_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F68%2F12%2F637819%2F125858741_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F83%2F637819%2F42385935_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F13%2F55%2F637819%2F43828052_o.jpg)

/image%2F1090729%2F20240505%2Fob_239829_equivalence-de-grades.png)

/image%2F1090729%2F20240505%2Fob_881bf8_les-aumoniers-du-g-b-d.png)

/image%2F1090729%2F20240505%2Fob_94d2a8_sepulture-julien-brugnon.png)

/image%2F1090729%2F20240505%2Fob_00f667_logo-geneanet.png)

/image%2F1090729%2F20240505%2Fob_6a66c5_genealogie-famille-chazal.png)

/image%2F1090729%2F20240505%2Fob_683527_carte-du-5-avril-1916.png)

/image%2F1090729%2F20240505%2Fob_a3861b_felix-chazal-a-l-hopital.png)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F4%2F548466.jpg)