Eugène Louis Joseph Favier (1889-1915).

Eugène Louis Joseph Favier naît le 18 avril 1889 au Martinon, un hameau dépendant de la commune iséroise de Viriville.

Sa mère, Henriette Eugénie Merlin, travaille comme ménagère. Elle est âgée de 28 ans lorsqu’elle donne naissance à ce premier enfant.

Son père, Louis Philippe Favier, un ancien ouvrier boulanger devenu cultivateur, est âgé de 27 ans.

Des trois prénoms inscrits sur le registre d’état civil, Henriette Eugénie et Louis Philippe choisissent le second comme prénom d’usage pour leur fils.

Le couple Favier donne vie à deux autres garçons en 1890 et 1897.

La fiche signalétique et des services de Louis mentionne un degré d’instruction de niveau 3. Il a donc acquis les bases du calcul, de l’écriture et de la lecture.

Une fois sa scolarité primaire terminée, il devient aide-boulanger, une profession autrefois pratiquée par le père. Alimenter en farine la machine à tamiser et pétrir le levain devient le lot quotidien de l’adolescent. Le métier est contraignant, il faut exercer la nuit.

Conscrit de la classe 1909, Louis Favier est classé dans la 5e partie de la liste lorsqu’il passe devant le conseil de révision qui s’est réuni à Roybon en 1910. Les raisons qui ont motivé cet ajournement ne sont pas connues.

L’année suivante, Louis ne se présente pas devant le conseil de révision. Il est automatiquement classé dans la 1ère partie de la liste, déclaré « bon absent ».

Le jeune homme est incorporé au 99e R.I. à compter du 1er octobre 1911.

Il est contre indiqué de prendre des risques pour tenter d’en faire un « bon fantassin ». Louis est mis entre les mains des médecins militaires et va devoir passer devant la commission de réforme du Rhône.

Le 13 octobre 1911, celle-ci diagnostique un « développement musculaire insuffisant avec des varices dans la jambe gauche et une mauvaise denture ». Cinq jours plus tard, le général commandant le département du Rhône décide de le faire classer dans le service auxiliaire avec maintenance au corps. Louis échappe aux longues marches et aux durs entraînements de la vie de soldat.

De retour à la caserne, il apprend qu’il est affecté à la 14e section de commis pour y exercer l'activité de boulanger. Cela semble être dans ses cordes puisqu’il connaît bien la profession, mais c’est sans compter sur ses manquements disciplinaires qui vont le conduire tout droit aux sections spéciales.

Le 18 août 1912, il est envoyé dans l’île d’Oléron dans une des trois sections spéciales ordinaires, anciennement administrées par le 6e R.I. de Saintes, qui dépendent du 123e R.I. de La Rochelle depuis l’application du décret du 28 mars 1912 portant sur la réorganisation de ces sections.

Le 14 mai 1913, il est affecté à la section spéciale ordinaire du 112e R.I. de Toulon à Entrevaux, puis, pour finir, à la section spéciale de transition de Sisteron qui dépend du 3e R.I. à partir du 1er juillet 1913.

Louis finit par s’amender. Le 13 septembre 1913, il est réintégré au 30e R.I.. Il est censé passer dans la réserve de l'armée active le 1er octobre 1913, mais il est maintenu au corps jusqu'au 14 novembre1913.

Sans surprise, son certificat de bonne conduite lui est refusé lorsqu'il quitte la caserne. Il retourne vivre à Viriville.

De retour à la vie civile, Louis Favier retrouve son fournil.

Il est rappelé le 1er août 1914, pour cause de guerre. Il n’est pas envoyé au front avec les premiers réservistes. Le 1er septembre 1914, Louis Favier est réformé n° 2 par la commission spéciale de Chambéry pour « bronchite du sommet droit », ce qui signifie qu’il est atteint par la tuberculose au poumon droit.

Cette maladie ayant été contractée avant son incorporation, Louis ne touchera pas de pension.

Louis Favier, qui n'avait pourtant pas montré beaucoup d'intérêt pour la vie militaire, décide de signer un engagement volontairement pour la durée de la guerre le 17 décembre 1914. On peut s'interroger sur sa motivation à le faire. Céda-t-il à la pression de son entourage qui l’incitait à aller accomplir, comme les autres, son devoir de soldat, malgré sa maladie ?

Il rejoint le dépôt du 75e R.I. deux jours plus tard. Le 4 février 1915, il est affecté au 158e R.I. puis au 149e R.I. le 13 mars 1915.

Dès son arrivée dans le régiment spinalien, il se montre particulièrement réfractaire à la discipline militaire. Son penchant pour la boisson est très prononcé. Louis Favier est sanctionné pour les infractions suivantes :

- le 1er avril 1915, il se présente à une revue avec des armes et des effets très mal entretenus.

- le 20 avril 1915, il quitte le cantonnement sans autorisation et manque à l'appel du soir ; il ne revient qu'à 22 h 30.

- le 17 mai 1915, il s'enivre à l'arrivée au cantonnement. Le lendemain, il est toujours incapable de se tenir debout. Louis Favier manque une revue effectuée par le capitaine. Pour cet acte, il est condamné par le conseil de guerre de la 43e D.I. pour ivresse publique et manifeste à Sains-en-Gohelle le 4 juin 1915. Il écope de soixante jours de prison.

Cette condamnation par le conseil de guerre aurait dû l'inciter à modérer son penchant pour l'alcool afin de rentrer dans le rang. Son intempérance va au contraire l'entraîner à commettre une série d'actes de désobéissance dont la gravité finira par le rendre passible de la peine de mort.

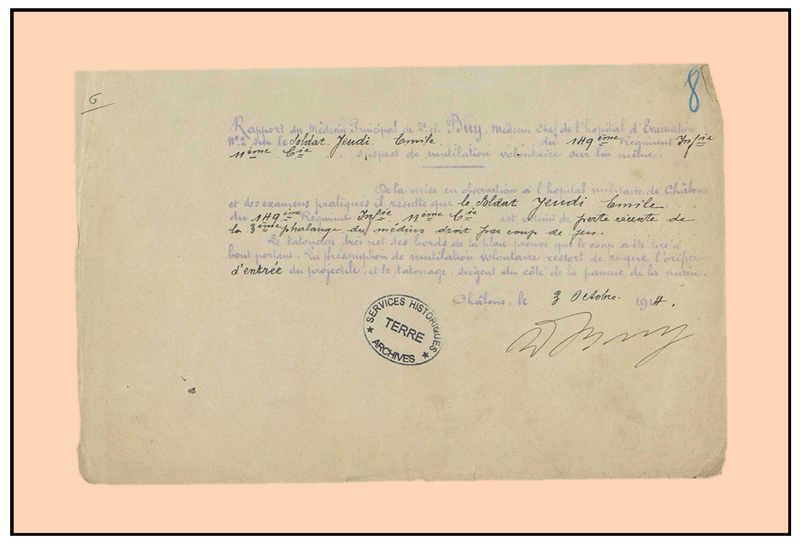

Le rapport initial du commandant de la 2e compagnie du 21 juin 1915, les interrogatoires de Louis Favier, les auditions de trois témoins et le rapport final du rapporteur commissaire du gouvernement nous permettent de connaître avec précision les circonstances dans lesquelles les infractions militaires reprochées à ce soldat ont été commises.

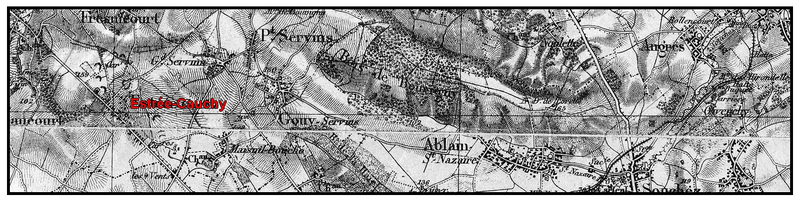

Le 14 juin 1915, la 2e compagnie du 149e R.I. quitte le cantonnement de Bracquancourt dans la soirée pour se rendre aux tranchées en vue d'une attaque dans le secteur de Noulette. Louis Favier parvient à suivre ses camarades bien qu'étant en état d'ébriété au moment du départ.

À l'approche des tranchées, à un moment où le bombardement est particulièrement violent, il déclare ne plus pouvoir avancer en raison d'une indisposition.

Il s'arrête alors au poste de secours à Aix-Noulette. Le médecin aide-major Cleu le déclare « non malade » mais « en état d'ivresse ». Il le fait incarcérer au poste de police du 142e Régiment Territorial pour un dégrisement en lui donnant l'ordre de rejoindre sa compagnie dès le lendemain.

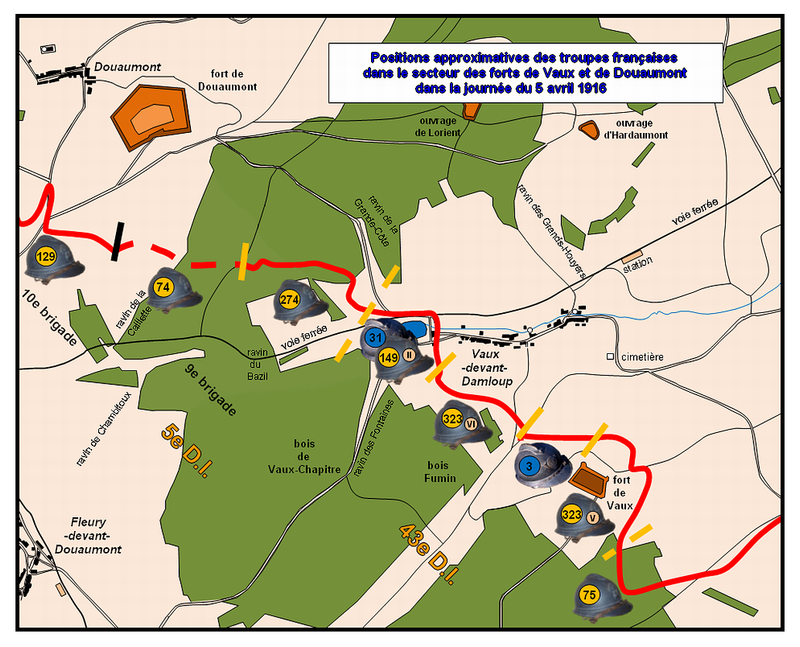

Pour en savoir plus sur les évènements qui se sont déroulés au 149e R.I. durant cette période, il suffit de cliquer une fois sur la carte suivante.

Le 15 juin, au petit matin, au lieu d'exécuter cet ordre, il s'esquive du poste de police pour aller boire en compagnie d'un autre soldat.

Le sergent-major Grumbach, qui a été informé de sa présence dans un café à Aix-Noulette, se déplace pour lui intimer l'ordre de rejoindre sa compagnie.

Louis Favier demande alors une seconde visite. Cette visite se révélant de nouveau infructueuse, le même médecin lui renouvelle l'ordre de rejoindre immédiatement son poste. Au lieu d'obéir, le soldat Favier demeure à Aix et passe la nuit à la Malterie.

Dans l'après-midi, vers 16 h 00, le caporal d'ordinaire se rend à la Malterie pour le conduire lui-même aux tranchées. Il le trouve couché, vraisemblablement ivre, ne bougeant plus et ne répondant à ses appels que par des sons inarticulés.

Vers 8 h 30, Louis Flavier se soumet à l'ordre que lui réitère le sergent-major Grumbach. Il se met en route pour rallier sa compagnie. Mais dans la soirée, avant même d'avoir rejoint celle-ci, il revient à Aix-Noulette en prétendant avoir été blessé par des éclats d'obus à la cuisse et aux bras aux environs des abris du Métro.

Sa blessure est jugée insignifiante. Une nouvelle fois, le même médecin lui donne l’ordre de retourner immédiatement aux tranchées.

Il fait mine d'obéir en repartant en direction du front, mais, à 21 h 00, il s'arrête aux abris du Ravin où il va y passer deux nuits et une journée.

Le 18 juin, plutôt que de gagner le front, Louis Favier prend délibérément la direction de l'arrière. Il finit par se rendre à un gendarme rencontré sur la route Aix-Noulette vers 17 h 00.

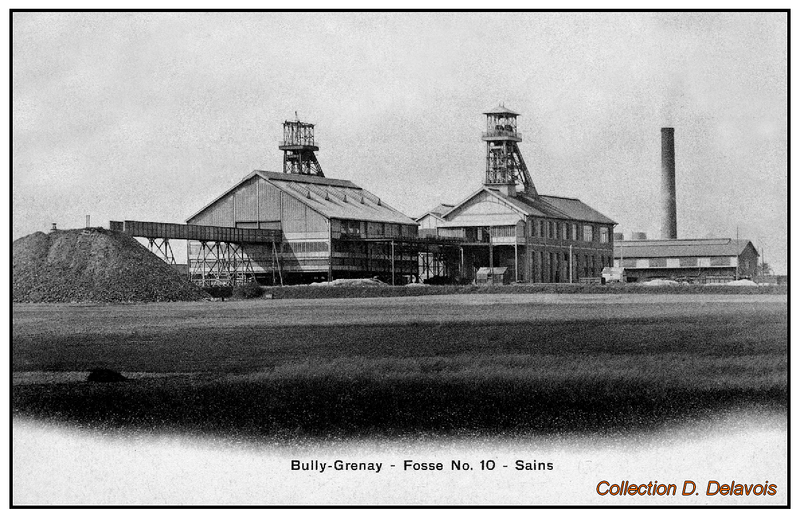

Il est ramené à Sains-en-Gohelle, à la Fosse 10. Le sergent-major le dépose au poste du 142e R.I.T., à Aix-Noulette pour être sûr qu'il rejoint bien sa compagnie. Ce qu'il finit par faire. Il la retrouve le 19 au matin, vers 2 h 00 ou 3 h 00 au moment où celle-ci, qui n'était plus en première ligne, était en train de se ravitailler.

Ce refus de rejoindre les tranchées au moment des combats s'inscrit dans la continuité d'un comportement rebelle à toute forme d'autorité. Cette attitude ne surprend pas ses supérieurs hiérarchiques qui le jugent de manière totalement négative.

Dans son rapport du 21 juin 1915, le sous-lieutenant Stehlin, qui dirige la compagnie, le dit sans nuance : « Le soldat Favier Louis est arrivé au corps le 13 mars 1915 avec le renfort du bataillon de marche du 158e R.I.. Dès son arrivée au corps, Favier s'est montré un soldat très médiocre, paresseux et animé d'un mauvais état d'esprit. Le 4 juin 1915, le soldat Favier était traduit devant le conseil de guerre et condamné à 2 mois de prison pour ivresse publique et manifeste et évasion du poste où il avait été conduit. Depuis cette date, il n'a pas cherché à racheter sa conduite antérieure… Favier Louis est un soldat très médiocre, paresseux, sale et animé d'un mauvais état d'esprit ».

Le lendemain, 22 juin 1915, le chef de bataillon réclame lui aussi sa traduction devant le conseil de guerre en portant sur la même appréciation négative : « Le soldat Favier est non seulement un ivrogne, mais un lâche qui a abandonné sa compagnie au moment où elle allait se battre. Il n'a jamais voulu la rejoindre, alors que par renseignement il aurait très bien pu le faire. Il mérite toutes les rigueurs du code de justice militaire ».

Le même jour, le lieutenant-colonel Gothié, commandant par intérim le 149e R.I., émet l'avis qu'il « ne mérite aucune indulgence » et que ce "mauvais soldat … doit être traduit devant le conseil de guerre pour ivresse (récidive) et pour abandon de poste en présence de l'ennemi ».

Le 23 juin, le général Lombard, commandant la 43e D.I., ouvre une information. Au cours de l'instruction, Louis Favier ne conteste pas les faits. Il explique qu'il avait bu avant de partir aux tranchées et qu'ensuite il ne savait plus ce qu'il faisait.

Le 8 juillet 1915, le général Lombard ordonne sa traduction devant le conseil de guerre qui siège le 10 juillet 1915, à 13 h 30. Le soldat Favier doit répondre des chefs de poursuite suivants :

- abandon de poste en présence de l'ennemi le 14 juin 1915.

- refus d'obéissance le 15 juin 1915 au sergent-major Grumbach, du 149e R.I. lui ordonnant de rejoindre sa compagnie.

- refus d'obéissance à l'ordre donné par le médecin aide-major Cleu, le même jour, de rejoindre sa compagnie.

- refus d'obéissance à l'ordre donné par le caporal Rencurel, le même jour, dans l'après-midi.

- refus d'obéissance à l'ordre donné le 16 juin par le médecin, aide-major Cleu.

- le 16 juin 1915, désertion en présence de l'ennemi.

Le conseil de guerre est composé comme suit :

- Président : Perrin, chef de bataillon du 31e B.C.P..

- Juges : Perrier, chef d'escadron, commandant les trains régimentaires de la 43e D.I. - Roudet, capitaine du 4e régiment de chasseurs à cheval, commandant le 3e demi-régiment - Nestre, lieutenant du 31e B.C.P. - Petit, adjudant du 12e R.A.C..

- Défenseur : Schoumacker, officier interprète de la 43e D.I..

Louis Favier ne conteste rien de ce qui lui est reproché devant le rapporteur commissaire du gouvernement et ses juges. Il reconnaît sans difficulté qu'il avait bu avant de partir aux tranchées. Ce qui est nouveau pour sa défense, c'est qu'il explique qu'il n'a pu suivre sa compagnie jusqu'à la sortie de Boyeffles, ne pouvant marcher vite, en raison de la tuberculose qui avait entraîné sa réforme.

Trois témoins sont entendus au cours de l’audience, le médecin aide-major Cleu, le sergent-major Grumbach et le caporal d'ordinaire Rencurel. Nous retrouvons ici les trois hommes qui lui ont donné l'ordre de rejoindre les tranchées et qui ont essuyé un refus de sa part.

Le président demande au premier témoin si Louis Favier jouissait d'un état de santé normal. Le médecin répondit « 'il n'était pas à première vue dans un état de santé brillant, mais en ce moment il ne s'agit que de savoir si un homme peut marcher, or il le pouvait ».

Sur une question posée par le défenseur, il précise que du point de vue mental, un examen approfondi de l'intéressé ne lui était pas apparu nécessaire lors de sa visite.

Dès lors qu'une altération, même partielle, de ses capacités physiques ou mentales était écartée par le médecin, il ne pouvait plus bénéficier d'une atténuation ou d'une suppression de sa responsabilité pénale. En conséquence, il devait répondre pleinement de ses actes. L'audition du médecin signait en quelque sorte sa condamnation à mort.

On peut s'étonner de la rigueur de ce médecin à l'égard d'un soldat tuberculeux, mais elle s'inscrivait dans le droit fil de la nouvelle doctrine des commissions de réforme en matière d'incorporation.

Pour combler les vides creusés dans les effectifs par les hécatombes des premiers mois de guerre, celles-ci se montrent moins regardantes sur l'état de santé des nouveaux soldats et les services de santé valident, malgré les risques de contagion, l'incorporation ou l'engagement volontaire de la plupart des tuberculeux qui avaient été antérieurement réformés.

Ces soldats tuberculeux sont allés rejoindre la cohorte des "Récupérés", qu'ils soient diabétiques, cardiaques, cancéreux…ou atteints d'une autre pathologie grave, qui étaient dispersés dans les unités combattantes.

Il est vrai que, pour prendre part à une guerre de tranchées et à des attaques de masse, il fallait des effectifs conséquents, peu important qu'ils soient renforcés, faute de mieux, par des soldats amoindris par la maladie, du moment qu'ils étaient, comme Louis Favier, déclarés apte à la marche. En outre, la mort sur les champs de bataille ne faisait pas de distinction entre les bien-portants et les malades.

Les deux autres témoins, le sergent-major Georges Grumbach et le caporal d'ordinaire Rencurel, exposent les faits sans être contestés par le prévenu. Le caporal d'ordinaire, à qui on demanda ce qu'il pensait de Louis Favier, répondit que c'était « un esprit faible, se laissant aller, sans initiative, peu causant. »

Un passé militaire peu glorieux et un refus ostensible et réitéré de rejoindre les tranchées ne pouvaient lui attirer aucune clémence. Son absence illégale qui a duré quatre jours et huit heures était, pour le conseil de guerre, injustifiable.

Dès lors qu'à Aix-Noulette, il y avait le sergent-major, le caporal d'ordinaire ainsi que les cuisiniers de la compagnie qui étaient allés plusieurs fois ravitailler la compagnie, il avait eu toute latitude pour rejoindre rapidement son unité.

Le 10 juillet 1915, le conseil de guerre, à l'unanimité, le déclare coupable d'abandon de poste en présence de l'ennemi et de quatre refus d'obéissance commis également en présence de l'ennemi. Louis Favier est condamné à la peine de mort avec dégradation militaire. En revanche, le conseil de guerre à voté à l'unanimité l'acquittement du chef de désertion. Il a sans doute considéré que l'intéressé n'était pas parvenu à quitter les zones occupées par l'armée en raison de la surveillance des routes par les gendarmes.

Le 11 juillet 1915, l'ordre est donné de procéder à l'exécution de Louis Favier.

Le 12 juillet, il est passé par les armes, conformément au règlement militaire, par un piquet du 149e R.I. à 5 h 00 à Coupigny.

Si les notes d'audience rendent amplement compte de l'interrogatoire de l'accusé, des déclarations des témoins, le procès-verbal d'exécution est, en revanche, succinct. Il ne précise pas les unités qui étaient présentes, ni à quel endroit le corps a été inhumé.

Le chef de bureau spécial de comptabilité du dépôt du 149e R.I. recommande au maire de Viriville d'informer, « avec tous les ménagements nécessaires », la famille de Louis Favier de son décès et de lui présenter "les condoléances de M. le ministre de la Guerre".

Cette lettre est le modèle type couramment utilisé pour annoncer une mort « au champ d'honneur ». Elle ne correspond absolument pas à la cause de la mort d'un soldat passé par les armes.

Après la guerre, les parents de Louis Favier tentent d'obtenir sa réhabilitation en s'adressant au député de l'Isère, Camille Rocher. Celui-ci interroge le ministre de la Guerre pour savoir si la famille pouvait obtenir sa réhabilitation en raison d'une citation qu'il a obtenue avant les faits ayant motivé sa condamnation.

Le 13 novembre 1923, le ministre lui répond qu'aucune trace de citation n'a été retrouvée et qu'en tout état de cause, selon les dispositions de la loi du 19 mars 1919, la réhabilitation n'était possible qu'à l'égard des condamnés cités à l'ordre du jour postérieurement à l'infraction et non antérieurement.

Cette réponse dissuade les parents de poursuivre leurs démarches.

Près de dix ans plus tard, la mère Henriette Marlin, qui est devenue veuve, n'a toujours pas renoncé. Le 17 mai 1932, elle dépose une requête tendant à la révision du jugement de condamnation de son fils.

Elle est représentée dans la procédure d'abord par André Rouast, professeur à la faculté de droit de Paris, puis par Louis Plateau, docteur en droit, directeur des services de l'Union fédérale des mutilés. Ce dernier est agréé par l'Union fédérale des associations françaises des anciens combattants.

Dans sa requête, Henriette Marlin rappelle que son fils avait été appelé à la mobilisation en 1914 et renvoyé dans ses foyers comme étant inapte, puis déclaré apte et qu'il était, sur sa demande, parti au front en 1915.

Elle produit, à l'appui de sa demande de révision du jugement de condamnation, une lettre, non datée, rédigée par quatre anciens mitrailleurs de la compagnie des mitrailleuses de brigade du 149e R.I..

Ces hommes rappellent que, lorsque l'abandon de poste a été relevé, Lucien Favier « s'était tout simplement enivré, ce qui lui arrivait fréquemment » et qu'il n'avait pu ainsi rejoindre sa compagnie.

Estimant que sa condamnation n'était pas justifiée, ils demandent la révision du jugement en faisant valoir qu'il avait été auxiliaire au début de la guerre et qu'il avait demandé à passer au service armé, ce qui lui avait été accordé. Ils font également valoir qu'il avait été proposé pour la croix de guerre et qu’il avait fait la campagne jusqu'en juillet.

Ils mentionnent en outre que son frère, de la classe 17, décédé des suites de la guerre, avait servi dans l'infanterie, et qu’il avait été cité et qu’il avait reçu la croix de guerre. Ils demandent que "la justice soit rendue à la mémoire du soldat Favier pour adoucir la peine de sa pauvre mère éplorée ".

Le 12 mai 1932, le maire de Viriville établit un certificat rappelant que Louis Favier avait été volontaire pour partir à la guerre, qu'il avait toujours été un bon citoyen et que s'il était « quelques fois pris par la boisson, il ne pouvait pas en être déduit qu'il était un ivrogne ».

Le conseiller général du canton, par ailleurs président d'une association d'anciens combattants, fait valoir que la famille Favier était digne d'intérêt. Les trois enfants du couple étaient morts, l'un avant la guerre, un autre, mobilisé pendant la guerre, était mort en janvier 1922. La mère, dont la détresse était immense, voulait réhabiliter la mémoire d'un fils qui lui avait écrit des lettres pleines d'amour filial et de patriotisme.

Il est vrai que dans une lettre du 13 mai 1915, versée à l'appui de la demande, Louis Favier écrit à ses parents qu'il était aux tranchées depuis 11 jours. Il fait savoir également qu’il a été cité à l'ordre du régiment le 12 mai à midi en ajoutant : « cela me laisse complètement indifférent pourvu que je puisse retourner vous embrasser et revoir mon cher pays, cela me suffit ! ».

La trace de cette citation n’a pas été retrouvée dans les archives du régiment. A-t-elle existé autrement que dans l’imagination de ce soldat ? Il est fort probable que Louis Favier, pour plaire à ses parents, se soit quelque peu vanté en s'attribuant une citation à l'ordre du régiment qu'il n'avait sans doute pas méritée. Cette façon de romancer la réalité peut se vérifier, dans une autre de ses lettres rédigée le 19 mai 1915.

Il a une façon toute particulière de leur écrire que, le lundi, il a « bu un verre » avec un compatriote rencontré fortuitement alors que, précisément ce jour-là, le lundi 17 mai, il s'est enivré à un point tel que le lendemain, il était encore « incapable de se tenir debout ».

De même, il leur décrit avantageusement sa participation aux combats : « J'ai repris du service et j'ai assisté à deux combats où nous avons fait du beau travail, ce qui m'honore, mon régiment aussi… » … « Nous avons attaqué les tranchées allemandes et réussi à les leur prendre et aussi nous avons fait 800 prisonniers et pris 26 mitrailleuses. Enfin, nous avons bien rempli notre journée, mais que voulez-vous, c'est la guerre. Espérons que la paix sera bientôt signée au profit de la France, bien entendu. ».

Cette description de sa vie de soldat courageux et patriote visait sans doute à susciter chez ses parents un sentiment de fierté, mais elle est peu crédible, étant aux antipodes de l'opinion peu flatteuse de ses chefs. Le rapporteur, commissaire du gouvernement, résumait ainsi : « Favier est un mauvais soldat » qui s'est signalé « immédiatement par sa paresse, son mauvais esprit et ses habitudes d'ivrognerie ».

Les interventions de notables et les lettres de Louis Favier transmises à la cour spéciale de justice militaire n'auront aucun impact. Cette juridiction n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la requête pour la raison simple que celle-ci était irrecevable.

Dans un premier temps, le 1er juillet 1933, la cour spéciale va renvoyer l'examen de la requête en révision présentée par Madame Favier à l'audience du 22 juillet 1933. Le but est de lui permettre de produire les pièces établissant qu'entre le 11 novembre 1918 et le 11 novembre 1928, elle avait manifesté auprès d'une autorité judiciaire ou administrative sa volonté d'obtenir la révision du jugement de condamnation de son fils.

En effet, selon l'article 3, paragraphe 3, de la loi du 9 mars 1932, ne sont recevables que les demandes formées par les ayants droit dont la volonté d'obtenir la révision se sera manifestée par une requête adressée à une autorité judiciaire ou administrative, ceci dans un délai de 10 ans à compter du 11 novembre 1918 et si le jugement est antérieur à cette date.

Au terme de l'audience de renvoi du 22 juillet 1933, la Cour, composée de trois conseillers à la cour d'appel de Paris, d'un lieutenant de réserve, d'un sergent, réformé de guerre et d'un soldat réserviste, relève l'irrecevabilité de la requête. Celle-ci n'a pas été précédée par une manifestation de volonté d'obtenir la révision dans le délai de dix ans, ouvert à compter du 11 novembre 1918.

La Cour constate en effet qu'une telle manifestation de volonté ne résulte pas seulement des pièces produites et des démarches faites en 1923 par le député Rocher. L’intervention de ce député consistait à se renseigner auprès du ministère de la guerre sur la possibilité d'obtenir la réhabilitation du soldat Favier, en raison d'une citation obtenue par ce militaire ; il ne s’agissait pas d'obtenir la révision en application de la loi du 29 avril 1921.

Les archives relatives à la demande du député n'ayant pas été conservées par le ministère de la guerre, il ne subsistait donc que la réponse ministérielle à cette demande de renseignements. Ce fut insuffisant pour fonder la recevabilité de la requête de la veuve Favier. Son fils ne sera donc pas réhabilité.

C'est en définitive un curieux destin que celui de Louis Favier. Il aurait pu échapper au service actif en raison de sa tuberculose mais il s'engage volontairement pour combattre sur le front. Ensuite, son comportement d'ivrogne indiscipliné fera passer au second plan la maladie qui rongeait ses poumons ce qui l’a privé du traitement humain que justifiait sa situation de soldat tuberculeux dans l'enfer des tranchées. Au lieu d'être écarté de l'armée par un renvoi dans ses foyers il en sera éliminé par les balles d'un peloton d'exécution.

Le corps du Louis Favier repose actuellement dans le carré militaire du cimetière communal d'Hersin-Coupigny. Sa tombe porte le n° 111.

Le nom de cet homme est gravé sur le monument aux morts de la commune de Viriville.

Louis Favier est resté célibataire et n’a pas eu de descendance.

Sources :

Dossier individuel d’Eugène Louis Joseph Favier figurant dans la base de données des militaires et civils qui ont été fusillés durant le 1er conflit mondial sur le site « mémoire des hommes ».

Le registre de recensement réalisé en 1906 de la commune de Viriville et les fiches signalétiques et des services des trois frères Favier ont été consultés sur le site des archives départementales de l’Isère.

Le texte qui suit a été rédigé par J.P. Poisot auquel j’ai ajouté les informations sur la jeunesse du soldat Favier et quelques précisions. Qu’il soit remercié pour son étude qui a permis de remettre en lumière le parcours de ce soldat.

Pour en savoir plus sur les soldats tuberculeux, voir l'article de Pierre Darmon intitulé "La grande guerre des soldats tuberculeux. Hôpitaux et stations sanitaires", publié dans les Annales de démographie historique 2002, n° 1, page 35 à 50.

Merci également à M. Bordes, à A. Carobbi, à G. Laurent, au Service Historiques de la Défense de Vincennes et aux archives départementales de l’Isère.

/image%2F1090729%2F20240307%2Fob_0f8e7e_bandeau-999.png)

/image%2F1090729%2F20240320%2Fob_53683a_couverture-album-annee-1909.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_905bd3_dessin-de-stephan-agosto.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_ab1a11_groupe-de-forteresse-de-la-place-d-epi.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_c27d51_couverture.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F29%2F637819%2F117126754_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F35%2F637819%2F125805145_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F02%2F637819%2F82083109_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F93%2F637819%2F82082863_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F36%2F09%2F637819%2F80339605_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F35%2F68%2F637819%2F74287990_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F08%2F62%2F637819%2F71442941_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F06%2F637819%2F73900718_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F93%2F637819%2F60225582_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F97%2F637819%2F43824496_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F71%2F637819%2F117071330_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F68%2F12%2F637819%2F125858741_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F83%2F637819%2F42385935_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F13%2F55%2F637819%2F43828052_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F4%2F548466.jpg)