Verdun 1916, Maurice Henri Pichenet témoigne (2e partie)…

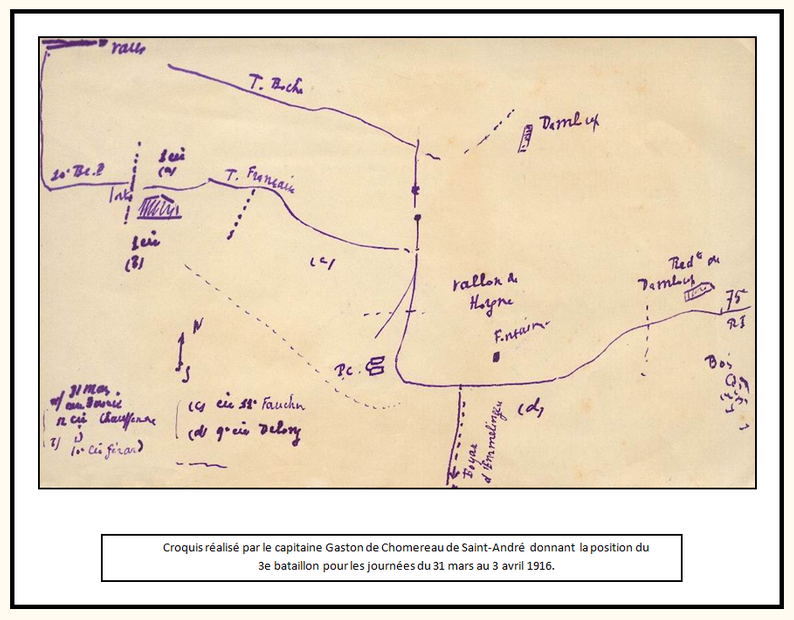

Avril 1916, le sergent Pichenet du 149e R.I. remonte en 1ère ligne pour la seconde fois depuis son arrivée dans le secteur de Verdun. Envoyé au fort de Vaux, il est mis sous l’autorité du capitaine Gérard, responsable de la 10e compagnie. Cet officier lui confie le commandement d’une escouade.

Per Angusta

Dans la nuit du 1er au 2 avril 1916, vers 8 h 00, le 2e bataillon du 149e R.I. est alerté et quitte les casernes d’Anthouard, situées en pleine ville de Verdun. Une visite opérée avant le départ dans quelques caves des environs, accompagnée de Gigel, nous a fait découvrir 30 litres de vin, des confitures, une bouteille d’arquebuse. Notre demi-section a reçu avec joie ce supplément inattendu.

Les abords du tunnel sont toujours fortement marmités, encore que bien souvent, quand l’aube est proche, une sorte d’accalmie se produise. L’heure n’est sans doute pas encore venue, car au moment où nous allons, en colonne par un et forçant l’allure, pénétrer sous la voûte, je reçois sur les reins quelques bonnes pelletées de terre qu’un gros percutant vient d’arracher du talus.

La journée qui va suivre sera l’une des plus pénibles de notre séjour ici. Nous ne quittons guère nos masques. Plusieurs sont intoxiqués et pris de vomissements.

Dans la soirée, nous apprenons qu’il nous faut relever le 158e R.I. aux abords de l’étang de Vaux. Nous partons à 21 h 00, gravissant en toute hâte, parmi des nuages de gaz, les pentes qui aboutissent au tunnel. Nous parvenons néanmoins sans perte à l’endroit où, peu de jours auparavant, nous avons été violemment marmités.

Le malheur est qu’à ce moment, plusieurs corvées de matériel nous coupent, en pleine obscurité. On jure, on s’invective, selon la coutume, et une fois dégagés, plus personne des nôtres !... Nous sommes ainsi, quelques-uns, à avoir été entourés par un groupe de sapeurs du génie, porteur de fascines. Pendant ce temps, la tête de la colonne a continué son chemin, nous laissant seuls.

Nous faisons quelques pas en arrière, escomptant encore trouver quelqu’un de chez nous, mais rien…

Pendant un moment, nous errons à 5 ou 6 parmi d’énormes trous et des souches à demi déracinées. Les obus recommencent à tomber, très proches. Je reste seul. Je sais le fort à quelques centaines de mètres. Le mieux est d’y parvenir. Le trajet est pénible et surtout redoutable.

L’étreinte de fer et de feu qui enserre les défenseurs ne se relâche pas. C’est encore aux abords immédiats, comme il y a 8 jours, la cadence vertigineuse des projectiles de tous calibres. Je parviens enfin à cette petite poterne, où déjà je m’étais arrêté lors des corvées de torpilles. J’y trouve le lieutenant Monnoury et le caporal Christmann, tous deux de la 7e compagnie. Ils m’apprennent que le commandant Schalck est là également.

Nous causons quelques instants. Un véritable engourdissement me prend. Malgré le vacarme, je m’assoupis, tout harnaché.

À mon réveil, quelques heures plus tard, le lieutenant et le caporal sont partis sans rien me dire. Aussitôt, avant même que le jour paraisse, je me mets à la disposition de l’un des officiers présents au fort, le lieutenant commandant la 10e compagnie de notre régiment. Il m’affecte au commandement d’une escouade et je passe la journée du 3 avril à l’intérieur du fort.

Pour en apprendre davantage sur la journée du 3 avril 1916, il suffit de cliquer une fois sur l’image suivante.

Je le parcours à plusieurs reprises, me familiarisant avec ses multiples services : infirmerie, dortoirs, gaines, couloirs de toutes sortes, citernes. Je fais tout cela dans une atmosphère poussiéreuse, altérante, parmi de nombreux blessés ou commotionnés qui encombrent les couloirs. Plusieurs sont pris de tremblement à la pensée qu’on va tenter de les évacuer.

Au-dehors, les effectifs de surveillance sont réduits au minimum. Les pertes sont si lourdes !

L’ennemi s’acharne de plus en plus. La masse du fort vibre sans arrêt, sous les coups de bélier de monstrueux projectiles. À chaque fois que l’un d’eux éclate à proximité, c’est un souffle puissant qui parcourt l’entrée des galeries. Les lanternes dispensées dans des coins souvent très reculés sont chaque fois comme un sursaut. Elles émettent soudain une lumière plus vive.

À la nuit, je pars avec mon escouade occuper un emplacement situé un peu en avant du fort, face à la plaine de Woëvre.

Nous sommes longtemps sans pouvoir déboucher l’accès de notre position étant obstrué par des éboulis. Enfin, vers 20 h 00, nous sommes en place, à quelques pas d’une petite butte maçonnée qui nous protège un peu.

Notre nuit s’écoule sans pertes, les coups passant au-dessus de nos têtes pour atteindre le fort et surtout, en interdire l’accès aux relèves et au ravitaillement.

À l’aube, comme toujours, le rythme du bombardement s’apaise. Le soleil se lève, au loin, par delà la plaine qui s’étale à nos pieds. La journée s’annonce superbe.

Laissant deux des nôtres en position, nous rentrons au fort sans cependant nous éloigner beaucoup de notre emplacement de la nuit.

Nous allons passer dans l’inaction totale, cette journée du 4 avril, assis sur les marches d’un escalier qui donne accès aux couloirs supérieurs, munis de quelques bougies que le vent des explosions soufflera fréquemment.

Pour en apprendre davantage sur la journée du 4 avril 1916, il suffit de cliquer une fois sur l’image suivante.

La journée est très pénible pour les défenseurs du fort dont les nerfs sont mis à l’épreuve par un marmitage encore inégalé jusque-là. Quand le soir, après avoir reçu chacun un peu de nourriture froide et une petite ration d’eau, nous reprenons notre emplacement, c’est à peine si nous pouvons reconnaître les lieux.

Le terrain a été dans la journée pilonné mètre par mètre et fouillé de partout comme par une charrue colossale. Une heure se passe. Le feu ennemi ne se ralentit point et maintenant, les obus tombent très proches, à l’inverse de la nuit précédente.

Une puissance rafale arrive de l’horizon. Nous entendons venir son souffle haletant et nous nous jetons à terre. Tout jaillit aux alentours de nous. Quelques secondes s’écoulent.

Je redresse la tête, puis le buste. À ce moment, venant de très haut sans doute, j’entends un faible sifflement. Un choc violent frappe le bord gauche de mon casque. J’éprouve aussitôt, à l’oreille et à l’épaule, une sensation de brûlure très vive. Je suis touché.

Le lobe de l’oreille est largement fendu à sa base. L’éclat qui m’a frappé a coupé ensuite le col de ma capote et celui de ma vareuse. Il a suivi le long du cou, frôlant la carotide, pour venir s’incruster légèrement vers la clavicule.

Je l’enlève sans difficulté, encore tout chaud, mais le choc a été violent.

J’éprouve l’impression qu’un autre éclat m’a frappé, sans pénétrer, le long du bras gauche. Celui-ci est tout engourdi.

Je saigne abondamment au cou. Ma vareuse commence à s’imbiber. Il faut partir.

Je passe le commandement à un 1ère classe, je rentre au fort où un infirmier me fait un pansement rapide.

« Tu es valide » me dit-il. « Il faut partir dès que tu le pourras. Ici c’est déjà complet. »

Je ne demande pas mieux. Mais comment sortir pour l’instant ? Le fort est un cratère qui fume, tonne, rugit, flamboie sous une averse d’acier !

Avant de me risquer hors de l’enceinte, je séjourne pendant plus de deux heures tout près de l’entrée. La mort est partout ! On vient de porter à l’instant, sur un brancard, un pauvre diable de fantassin dont la jambe gauche, atteinte aux deux tiers par un gros éclat, a été littéralement retournée. Le malheureux hurle comme un damné et profère sans arrêt cette interjection du midi que j’entends encore : « Ah macarelle ! macarelle ! ».

Il faut le maintenir de force sur le brancard et l’on oublie ses propres maux à voir cette infortune.

Enfin, vers minuit, le bombardement s’apaise un peu. Je pars aussitôt avec un chasseur à pied, blessé également à la tête.

Gagner Tavannes, c’est notre seul but ! Les relèves et les corvées qui viennent à nous utilisent aussi les moindres cheminements. Tout comme nous, elles veulent aussi profiter de l’accalmie. Au bout d’un moment, je perds mon camarade.

La fièvre m’a pris depuis longtemps déjà, martelant mes tempes. Je n’ai plus rien à boire ! Enfin, vers 2 heures et après mille détours, j’arrive au tunnel. Ce sont des territoriaux, du 43e, je crois, qui l’occupent alors. Ils viennent d’arriver.

Ils ont de la lumière. Me voyant blessé, hâve, exténué, la capote ensanglantée, l’un d’eux prend son bidon et, généreusement, m’offre à boire !

Camaraderie, sainte amitié du front qui, si souvent et de façon si obscure, s’est manifestée pendant ces années de misère. Puissent ceux qui l’ont pleinement pratiquée, avoir reçu, avec large mesure, leur récompense dans la suite !

Un peu réconforté, je gagne le fort non sans avoir failli être « soufflé » au sommet du tunnel.

Je trouve un poste de secours bien aménagé. Mon pansement est refait. Je n’ai plus qu’à attendre.

Au petit jour, quelques camionnettes arrivent. Nous gagnerons, non sans risques, Bévaux où l’on nous évacuera. Puis ce sera Regret, Bar-le-Duc, Saint-Dizier, et Troyes. Quand l’heure sera venue de rejoindre, après une courte permission, ma compagnie, Verdun ne sera plus qu’un souvenir. Je retrouverai (combien, hélas, manquant à jamais) mes camarades de la 7e, à la butte du Mesnil face à Vouziers.

Signé : H. Pichenet

Caporal, 149e R.I., 7e compagnie

En 2018, Nicolas Bernard fait don aux archives départementales de la Somme du texte original écrit par le sergent Pichenet et de l’ensemble des témoignages d’anciens combattants utilisés par Jacques Péricard pour la rédaction de son « Verdun ».

Sources :

Témoignage inédit rédigé par Henri Pichenet. Archives départementales de la Somme. Fonds Péricard. Cote 179 J 91.

Le dessin a été réalisé par I. Holgado.

Un grand merci à M. Bordes, à F. Charpentier à A. Carrobi, à X. Daugy, à I. Holgado, à L. Klawinski et aux archives départementales de la Somme.

/image%2F1090729%2F20240307%2Fob_0f8e7e_bandeau-999.png)

/image%2F1090729%2F20240320%2Fob_53683a_couverture-album-annee-1909.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_905bd3_dessin-de-stephan-agosto.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_ab1a11_groupe-de-forteresse-de-la-place-d-epi.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_c27d51_couverture.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F29%2F637819%2F117126754_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F35%2F637819%2F125805145_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F02%2F637819%2F82083109_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F93%2F637819%2F82082863_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F36%2F09%2F637819%2F80339605_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F35%2F68%2F637819%2F74287990_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F08%2F62%2F637819%2F71442941_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F06%2F637819%2F73900718_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F93%2F637819%2F60225582_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F97%2F637819%2F43824496_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F71%2F637819%2F117071330_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F68%2F12%2F637819%2F125858741_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F83%2F637819%2F42385935_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F13%2F55%2F637819%2F43828052_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F33%2F637819%2F133337909_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F53%2F30%2F637819%2F130567715_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F16%2F66%2F637819%2F130414627_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F26%2F637819%2F130554154_o.png)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F4%2F548466.jpg)