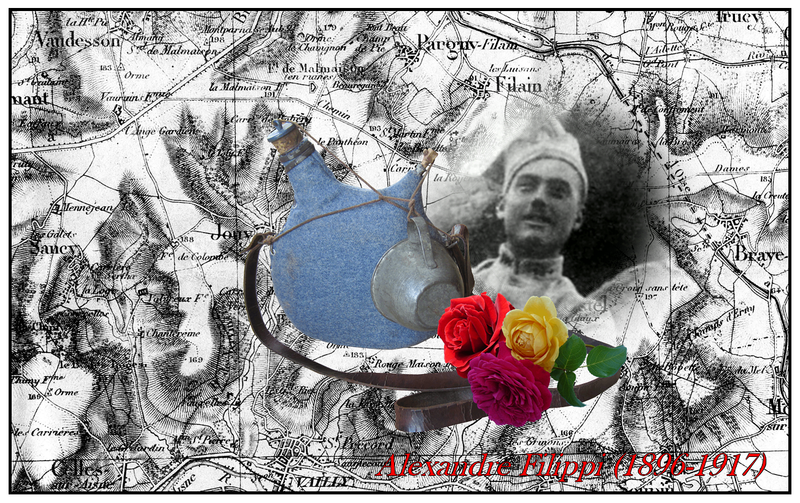

Dernier combat du mois d’août 1914 avant la blessure.

La 8e compagnie du 149e R.I. retraite depuis son engagement dans le secteur d’Abreschviller. Les hommes sont éparpillés en plusieurs groupes. Une fois reconstituée, la compagnie du capitaine de Chomereau de Saint-André se remet en route, talonnée par les Allemands.

Elle s’apprête à vivre son 3e épisode sanglant depuis le début de la campagne.

Un très chaleureux merci à T. de Chomereau pour son autorisation de publier ici la dernière partie du témoignage racontant les évènements vécus par son grand-père en août 1914.

Un autre très chaleureux merci à B. Bordes pour ses illustrations qui accompagnent l’écrit.

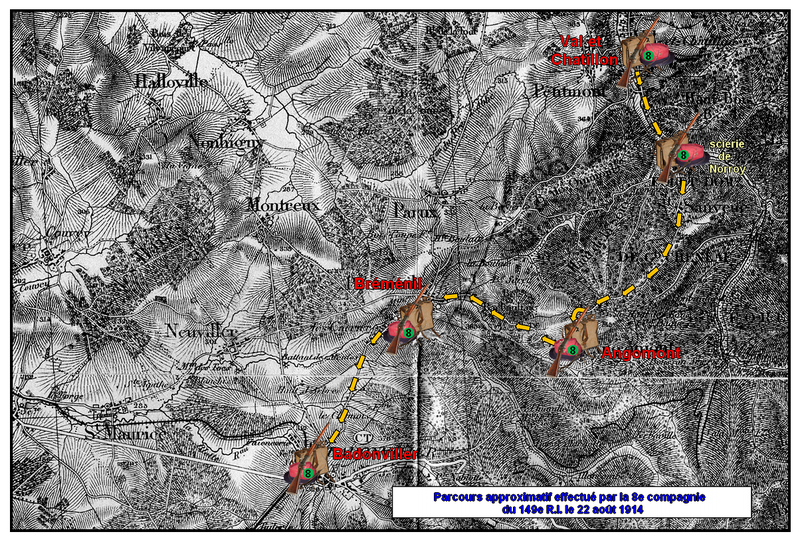

22 août 1914

Réveil au petit jour. J’ai terriblement de mal à sortir de mon lit. J’en ai encore davantage à secouer les pauvres gars étalés dans la grange.

Cette fois, il y a des précisions et même des ordres fermes. Le régiment se reconstitue sur un plateau, à un kilomètre au nord-ouest du village où le colonel Menvielle et tout un groupe ont bivouaqué.

Enfin ! Les officiers reforment leurs unités et je conduis le tout à destination. Menvielle me croyait tué. Il est ravi de retrouver l’effectif assez important qui me suit.

Il manque environ au moins six cents hommes restés à Saussenrupt avec François, dont pas mal d’hommes de chez moi et du reste du 2e bataillon. Massignac est là. Nous reprenons contact avec la même joie que le soir du 9 août à Wisembach.

Val-et-Châtillon a été survolé au petit jour par un zeppelin qui sera démoli à Badonviller un ou deux jours après, mais je ne l’avais pas entendu.

Le 149 se réorganise vite. Distribution de vin de réserve, de cartouches. Grande halte. Il fait un temps superbe et le moral est excellent.

On ne dirait guère que nous avons subi un échec la veille. L’insouciance du soldat français, sa légèreté d’esprit et sa nervosité qui lui font si souvent perdre la tête et se débander, présentent par contre cet avantage de lui faire oublier très vite les ennuis passés. Quelques heures de sommeil, une bonne grillade de « bifteck », un quart de vin et le vaincu d’hier qui se traînait la tête basse, blague, rie et est tout prêt à combattre de nouveau. Le fait est connu, mais je ne croyais pas que ce fût à ce point. Je le constaterai encore les jours suivants.

À midi et demi, nous entrons, l’arme sur l’épaule droite, à Val-et-Châtillon. L’installation est sommaire dans les maisons. La 8e occupe les dernières demeures sur la route de la scierie de Noroy.

De suite, les cuisiniers s’installent. Auront-ils le temps de faire la soupe ? Il me semble invraisemblable que les Allemands n’attaquent pas. Ils n’ont pas poursuivi. Les imbéciles ! Sans doute avaient-ils été échaudés pendant les combats du 21 alors que tout était en désordre.

Maintenant tout est d’aplomb, si j’en juge par le 149. Fernier et mon ordonnance, que j’ai retrouvés avec le groupe du colonel, ont déjà pendu la crémaillère dans une maison et me fricotent un bifteck, des pommes de terre et de la soupe. Entre-temps, je déniche chez une brave dame, après avoir inutilement cherché dans plusieurs magasins, une paire de chaussettes d’un rouge éclatant. Les habitants ne se figurent pas la proximité de l’ennemi !

Voilà qui vient à point pour remonter ma garde-robe ! J’ai l’idée en effet que je ne verrai pas ma cantine d’ici quelques jours.

Quant à Égyptienne, ma bonne jument, elle doit faire les choux gras de quelques Allemands. Les six chevaux du bataillon ont disparu, sûrement pris à La Valette où, paraît-il, on les a vus arriver au moment où l’ennemi y pénétrait.

Ma vareuse, deux pèlerines, un certain nombre de boîtes de conserve et une trousse de toilette ont ainsi été volés, sans compter mon sabre et un sabre allemand damasquiné trouvé le 16 août à Saint-Blaise. Il me reste heureusement mon sac porté par mon ordonnance.

J’expédie mon déjeuner, qui suit de près le singe pris en breakfast à dix heures, quand on me prévient de l’arrivée de François qui vient d’amener le reste des manquants du 2e bataillon. J’apprends qu’il faut repartir.

C’est cela la cérémonie habituelle des « soupes » interrompues, de la viande placée à demi cuite dans les gamelles, du bouillon et des légumes jetés sur la route ! Et nous maudissons une fois de plus la routine des « commissions » qui ont refusé ou retardé l’adoption des cuisines roulantes.

On entend tout à coup très près, vers Petitmont et Cirey-sur-Vezouze, les craquements des 75. C’était à prévoir. Le 2e bataillon se met à marcher vers Bréménil, suivi du train de combat.

L’ennemi doit être encore assez loin, car celui-ci, très en vue sur une partie du chemin, gagne sans encombre cette localité puis Badonviller.

Nous prenons une position d’attente dans un bois. Long arrêt. Nos batteries, placées un peu au nord-est de cette position, arrosent les crêtes au nord-est de Cirey. Elles sont battues sans grand succès par de l’artillerie lourde.

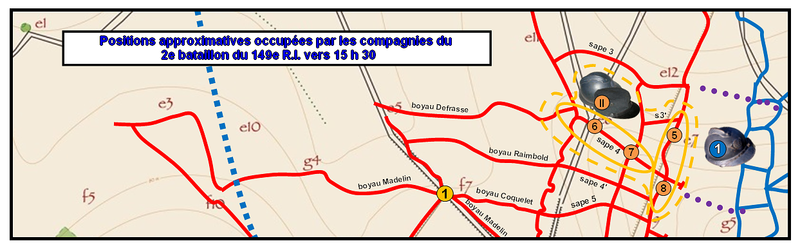

Le bataillon qui était au nord du chemin se déploie pour prendre position au sud. François me donne, à ce moment, l’ordre suivant émanant du brigadier Pillot, commandant la 85e Brigade : « Se porter au pont de la scierie de Noroy à mille cinq cents mètres au sud de Val-et-Châtillon et la tenir jusqu’à ce qu’on me relève ou jusqu’à ce que toutes les unités qui combattent sur l’autre rive de la Vesouze se soient repliées, en particulier le 158 ».

Il faut donc redescendre dans la vallée, par les bois. Je n’ai que ma carte au 1/100.000e et j’atteins avec difficulté le chemin Saint-Sauveur / Val-et-Châtillon, rencontrant sur celui-ci un officier du 4e chasseurs en képi et selle sans paquetage. Il est furieux, le pauvre ! Parti en coup de vent de Cirey vers midi pour chercher le zeppelin signalé tombé dans les bois, il n’a rien trouvé, sauf, au retour, Cirey bombardé et son cantonnement en flammes. Il n’a eu que le temps de décamper à vive allure.

Un peu plus loin, près d’une maison forestière, je tombe sur Pignot qui ne sait pas grand-chose de la situation. Un bataillon du 149e R.I. est vers Saussenrupt. Ma section d’avant-garde atteint le pont. Elle rejoint bientôt mon gros. Je prends mes dispositions pour accomplir au mieux ma mission, bien délicate, car la rivière n’est ici qu’un obstacle moral. Un mètre de profondeur et six de large !

Le groupe de maisons de Noroy est dominé de partout par des pentes boisées. C’est le type idéal de la cuvette ! De jour passe encore, mais la nuit… Peu importe d’ailleurs, je préviens mes gradés que nous tiendrons coûte que coûte.

Je fais organiser une série de barricades, installer des réseaux de fil de fer, etc., ce qui nous permet, le cas échéant, de démolir pas mal d’Allemands.

Tout ceci s’accompagne du bruit des marmites qui pleuvent sur Val-et-Châtillon et qui résonnent en coups de tonnerre dans les vallons. La fusillade est intense vers le nord et l’est.

Le général Pillot, qui commande la 85e Brigade, passe. Interrogé, il me confirme la présence, en avant de ma compagnie, d’unités du 149e et du 158. Je suis tout étonné, connaissant son aménité habituelle, d’avoir une réponse polie. Ma foi, je regarde avec sympathie ce grand gaillard solide qui conserve un beau calme insouciant dans d’aussi pénibles conjonctures et dont la bravoure devient un dogme dans la brigade.

La nuit vient et le silence se fait, un silence lugubre et inquiétant de soir de combat. Ma pauvre petite compagnie est comme perdue au milieu de ces bois menaçants. Je circule l’oreille tendue, d’une sentinelle à l’autre, sentant mes hommes oppressés par l’attente d’une attaque qui peut déboucher à l’improviste du nord, à l’ouest, de partout. Toutes les directions sont dangereuses.

Deux éclaireurs montés rentrent dans les lignes. L’un d’eux porte en croupe une jeune femme qu’il a rencontrée, fuyant, terrifiée, à Val-et-Châtillon. Elle est à califourchon, les jupes retroussées jusqu’aux genoux, serrant d’un bras un petit paquet de linge ou d’effets. Je n’ai pas envie de sourire et mes hommes non plus. Combien parmi eux songent qu’en ce moment leurs villages sont envahis, que leurs enfants et leur femme, comme celle-ci, se sauvent sur les routes.

Un bataillon de chasseurs rentre ensuite. Longue attente. Un détachement de B.C.P. passe, puis le 158. Nuit noire. Enfin débouchent plusieurs compagnies du 149, avec Souchard, le capitaine de la 9e compagnie. Il n’y a plus rien derrière eux que l’ennemi qui ne paraît pas vouloir poursuivre.

Ma mission est accomplie. Je pousse un soupir de soulagement. Silencieusement, après avoir laissé Souchard prendre ses distances, je reforme mes hommes. Il doit être neuf ou dix heures et il faut gagner Badonviller où, paraît-il, se trouve le régiment. En route… Au bout d’un kilomètre, nous faisons un arrêt. Souchard réveille un forestier qui dormait paisiblement. Il l’interroge sur le meilleur itinéraire, car, en pays aussi accidenté, le 1/80.000e est de médiocre secours. Je l’ai rejoint et nous décidons d’atteindre Bréménil par Angomont.

Ma compagnie est en formation d’arrière-garde. Je déplore que l’on n’ait pas fait sauter le pont derrière nous ; moi, je n’ai absolument rien pour faire cela.

Interminable marche en montant puis, une fois sur le plateau, un terrain faiblement ondulé nous attend. Nous sommes tous éreintés. Ma conversation avec Souchard se réduit à des grognements. Il répond de même. Une pause, deux, trois… Je tombe par terre à chaque fois, instantanément endormi, Souchard me secoue pour me réveiller. Après quoi, à coups de pied, nous faisons lever les pauvres troupiers.

J’envie Souchard qui, le veinard, a son cheval presque toute la journée. Il l’a renvoyé vers Badonviller seulement le soir.

Pour me réconforter, non pour le moral qui est solide, mais pour le physique, à ma grande joie, je tâte dans ma poche le goulot d’une bouteille de champagne qu’un bonhomme m’a vendue à Noroy.

Dorénavant, je me jure d’avoir toujours quelques pains de guerre en réserve sur moi. L’alimentation de mes hommes me tracasse ; qu’auront-ils ?

Vers onze heures et demie, nous dépassons des bataillons bivouaqués. Nous voilà en sûreté. La route est tout à coup encombrée d’artillerie, d’infanterie. C’est un méli-mélo énorme. Nous marchons toujours par deux, puis par un… Traversée de Bréménil, et… enfin ! enfin ! Nous arrivons à Badonviller.

Dans les deux villages, les Allemands sont déjà venus au début d’août, pillant, violant, brûlant et tuant. Rien qu’à Badonviller, ce sont quatre-vingt-sept maisons et l’église qui ont flambé. La traversée de ces ruines éclairées par le feu répand encore une odeur âcre et caractéristique qui réveille les hommes jurant tout bas.

Le fourrier m’attend sur la grande place. Il me dit qu’il n’y a rien à manger et que je dispose de deux petites maisons pour cantonner mes deux cents gaillards ! C’est curieux, mon fourrier se croit encore aux manœuvres ! Les portes étaient fermées, alors il s’est assis sur une pierre… et il a attendu ! Il est vrai qu’il est éreinté. Quant à Persant, mon sergent-major, gros et suant, il est tout à fait abruti pour l’instant. Impossible de compter sur mes gradés, ils sont tous à plat.

Avec l’aide de deux ou trois braves, je fais enfoncer quelques portes. Je découvre des clés. Je reviens prendre successivement chacun par les épaules. Il faut les agonir d’injures et leur taper dessus pour les faire lever. Ces malheureux ronflent par tas sur la place. Je les conduis comme des enfants à leur place. Dans une armoire, j’ai découvert cinq kilogrammes de sucre et un litre de rhum. Le propriétaire s’est enfui.

Honnêtement, je rembourse le tout à un voisin, en plus d’une boîte de conserve dénichée et que je me suis appropriée.

Ah ! Cette petite maison coquette et propre, qu’elle est navrante avec ses berceaux d’enfants d’où les petiots ont été arrachés, avec ses armoires ouvertes, et en désordre. Et encore, les habitants de celle-là ont eu la vie sauve. Ils se sont sauvés à temps. Mais combien d’autres, à Badonviller, comme à Val-et-Châtillon et ailleurs sont restés, parce qu’en haut lieu, personne n’a organisé le départ méthodique !

Je me suis réservé un des lits assez nombreux. Je tombe exténué, après avoir fraternellement partagé, avec mon ordonnance, champagne et conserve et m’être assuré que tout était tranquille.

23 août 1914

Dès quatre heures, je suis debout. Abominable sensation ! Toute la fatigue revient d’un coup. Elle est à peine atténuée par deux ou trois heures de repos. Péniblement, comme un somnambule, je fais le chien de berger une fois de plus.

La compagnie se rassemble, atone, comme ahurie. C’est, en partie là, au début, que la souffrance est la plus dure. Après, la machine est remontée !

Temps superbe. Le 149 se replie sur Fenneviller qu’il traverse.

Les Chasseurs à pied doivent revenir vers Badonviller. Le 149 organise un repli entre Pexonne et Neufmaisons. Sur la route, il y a des théories de voitures encombrées de matelas, de meubles qui sont suivies d’enfants et de femmes.

Nous nous installons dans une plaine au nord de Neufmaisons. Enfin, nous faisons une grande table, il doit être 8 heures ! Des troupes passent. Partout on entend le canon. Vers Sainte-Pôle des batteries tirent sans relâche tandis que dans l’air calme monte la sonnerie des cloches de Neufmaisons. Il est l’heure de la Grand Messe ! C’est un contraste singulier et saisissant.

Vers midi, Menvielle fait faire à tous les officiers une reconnaissance de terrain. Elle est précédée par le passage en auto du général Legrand, qui fait un léger arrêt au milieu de nous.

Cette promenade, digne d’un exercice de cadres en temps de paix, est visible de loin. Elle nous permet au moins de cueillir des mirabelles. Les mirabelliers, du reste, seront bientôt coupés.

Nous occupons une longue ligne de tranchées perpendiculaire à la route de Neufmaisons, que nous évacuerons si l’ennemi « mord » trop.

Nous grognons entre nous. Il nous paraît inadmissible d’occuper, avec ordre, cette ligne prise en écharpe par des bois, à trois cents mètres d’un talus, excellent pour l’ennemi, quand il faudra se « replier » sur une 2e ligne. Une 2e ligne creusée à six cents mètres derrière ! Il faudra traverser un terrain nu comme la main et absolument plat. Il sera impossible de combattre et, par-dessus le marché, le feu de la deuxième position sera masqué.

Se faire tuer, oui, mais aussi inutilement, c’est idiot ! Le lieutenant-colonel Escallon essaie vainement de faire rectifier ces dispositions absurdes. Peine perdue, Menvielle est têtu comme tous les gens bornés. Nous nous demandons quels seront les sacrifiés.

Cela tombe sur Massignac et moi. Par-dessus le marché, Menvielle attend la nuit pour faire la désignation. Je suis furieux !

Les hommes dormaient déjà après avoir copieusement dîné, dans un bois de sapin. Il faut à tâtons les réveiller. La nuit est noire, défense d’allumer.

Sur la croupe, une procession d’émirs traîne ses couvertures avec des bottes de paille sur la tête. Elle gagne les emplacements. Péniblement, je case les hommes. Il est sûr que nous y resterons le lendemain. Aussi je fais un petit paquet de mes lettres, afin de l’expédier au lieutenant Girard, excellent camarade, en qui j’ai confiance et qui, étant porte-drapeau, est moins exposé. Je le confierai à mon ordonnance. Après quoi, celui-ci, mon cuisinier et moi-même dînons de conserves. Puis nous nous serrons les uns contre les autres, avec un peu de paille sur nous et nous dormons, malgré l’humidité.

La rosée est abondante et il fait froid. À plusieurs reprises, je n’y tiens plus, je circule aux alentours. La nuit est calme d’ailleurs. Quelques coups de feu au nord-est, vers Celles-sur-Plaine.

24 août 1914

Je suis debout à trois heures ou trois heures et demie. Comme d’ordinaire, je fais réveiller mon monde et nous attendons, réchauffés peu à peu par le soleil qui nous déraidit.

Le contact avec l’ennemi a repris et manifestement nous reculons partout, lentement. De ma place, installé sur le point le plus haut, je distingue fort bien les mouvements de repli successifs.

En avant de moi, il doit en être de même, mais le terrain couvert facilite la résistance.

Vers neuf heures, Menvielle m’emmène de ce côté. Nous repérons l’emplacement d’une avant-ligne pour une section. Celle-ci est à peine placée que le bombardement commence. Une salve de quatre 105 tombe juste devant moi à cent mètres. Puis, ça continue, mais le tir très violent ne produit aucun effet sinon d’obliger la section de Pesant à déboîter. Il y a une accalmie, puis ça reprend. Cette fois-ci, le tir paraît destiné aux batteries de 75 qui sont en position entre Neufmaisons et moi.

Tout le plateau est balayé. Je suis en plein dans l’axe, je m’attends à recevoir d’une minute à l’autre un pot de fleurs sur la tête, et mes hommes aussi ! Le soleil monte. Il fait une chaleur torride. La tranchée est couverte partiellement d’un abri de branches, notoirement insuffisant contre les shrapnels, et dont pourtant je bénis l’ombre protectrice.

Malgré tout, les cuisiniers sont allés cuire le repas dans le boqueteau. L’ennemi décèle leur présence par la fumée des feux. Il aurait fallu, il faudrait exécuter tout cela loin dans des cuisines roulantes. Alors ? Parfaitement, elles sont à l’étude !

Je déjeune sur le pouce, prêché à droite et à gauche auprès de mes troupiers auxquels je passe du vin « en force » et puis c’est la sieste générale, irrésistible, les corps pliés en quatre, le nez sur les pattes, comme des chiens.

Véritable engourdissement où les projectiles qui éclatent parfois tout près ne nous secouent même pas. Nous attendons toujours l’attaque ! Quand celle-ci se produira, j’ai pris cette résolution très arrêtée : ne pouvant, si je me replie suivant les ordres donnés, que me faire fusiller comme un lapin, tenir désespérément et foncer ensuite en avant. Au moins, nous nous vengerons d’avance !

Au petit jour, j’ai expédié mon ordonnance avec mes papiers et le boni à Girard. Tout est donc en règle. Je suis tranquille. Mais les hommes sont fort intelligents quand leur peau est en jeu ; ils ont entendu, je crois, la veille, quelques bribes de la discussion entre Menvielle et Escallon. Ils savent parfaitement que la situation est absurde. Je devine des réflexions peu disciplinées. Enfin ! Ils tiennent bon sous les obus qui se multiplient.

Vers quatre heures environ, un papier expédié par Massignac au capitaine François, commandant le bataillon, passe par mes mains : « À notre gauche, au-delà de la route de Neufmaisons, personne, il n’y a plus personne dans les tranchées : le 109 s’est replié. »

Une demi-heure après arrive l’ordre de détaler pour nous aussi. Je pousse un soupir de soulagement. Précisément, le bombardement a cessé. Mais il faut procéder avec méthode. J’oblige mes sections à partir avec ordre, sans courir, à larges intervalles. Tout se passe bien et François félicite la 8e. C’est parfait.

La 7e elle aussi agit de même au début, mais les derniers éléments en ont assez d’attendre et partent tous à la fois. Résultat, une demi-minute après, il y a un arrosage sérieux de 105 qui font heureusement très peu de blessés.

Tout le 2e bataillon et la 7e qui est avec Menvielle, nerveux et agité, se reforment dans le vallon à l’est de la crête. Commence alors, par les bois touffus, une interminable marche vers Thiaville, où nous arrivons à la nuit.

Le pont est barré, mais il n’y a, paraît-il, pas d’ordre pour le faire sauter. Les Allemands s’en empareront sans difficulté.

Bien entendu un Taube passe juste au moment psychologique. Il lance, mal du reste, une bombe sur le pont encombré. Ce fait a été vu par Isler, le capitaine de la 3e compagnie, moi je ne l’ai pas constaté. En tout cas, un autre avion a suivi notre repli. Cette observation est horripilante.

Le 2e bataillon se rassemble dans un pré, puis repart. La nuit est venue. Ma carte s’arrêtant à Pexonne, je marche à l’aventure, me bornant à suivre François. C’est une longue et une interminable marche.

Nous franchissons les hauteurs au sud de la Meurthe et la route monte dur. Il y a des à-coups fréquents, une « grinche générale », puis c’est le silence complet. Nous n’avons plus la force de parler !

Depuis quatre jours, je me suis tant dépensé, obligé de tout faire. Je suis à bout, et surtout mourant de sommeil. Oh! dormir, dormir…

Ma belle capote de ciré, trop longue, m’alourdit. Déjà le jour d’Abreschwiller, elle m’avait causé, par son poids, une crampe qui avait failli me faire rester en arrière. Oublieux des services rendus la nuit, je la maudis. Mais je n’ai rien d’autre qu’elle. Les cantines sont loin. À force d’énergie, j’arrive à secouer les hommes, à les faire relever aux pauses.

À l’entrée de Ménil-sur-Belvitte, il est, je crois, onze heures et demie. Je m’étends durant l’arrêt exécuté et il m’est impossible de repartir. La tête me tourne et je vois trente-six chandelles. Je n’ai que le temps de m’accrocher au bras d’un homme qui m’aide à me rasseoir.

Au bout de cinq minutes, je suis réveillé : c’était un besoin de sommeil rentré. La compagnie est à l’autre extrémité du village. Nous cantonnons ici, paraît-il. Je retrouve la 8e. Tout le monde est par terre, ronflant. Le fourrier est tombé sur des cavaliers qui déjà sont « chez nous ». Il attend mon intervention qui est immédiate et prompte. Dans la première grange, courts pourparlers, entente : on se serrera… Bien ! Dans la deuxième, grognements, protestations. L’ordre est donné de détacher les chevaux et de les lâcher dans la campagne. Cette menace met les cavaliers en révolution. Eux aussi, éreintés, me font pitié. Mais les miens d’abord !

Le capitaine de l’escadron de cavalerie survient et nous nous arrangeons facilement. Ouf ! Je me mets en quête d’un gîte pour moi. Oh ! bonheur ! je déniche enfin un lit chez de braves gens. D’autres me confectionnent deux vagues œufs frits et je vais m’endormir d’un seul coup, comme une brute. Marcher, manger, dormir, se battre, c’est toute la guerre !

25 août 1914

Il fait grand jour quand je me réveille assez d’aplomb. Le soleil est déjà chaud. Les hommes sortent des greniers à foin et bavardent. Il y a des coups de canon lointains au nord. Personne ne semble avoir l’impression que l’ennemi ne peut être très éloigné. La compagnie se rassemble péniblement après le café. Pour ma part, mes hôtes, deux bons vieux, m’ont fait du chocolat au lait et veulent me forcer à emporter un petit flacon de mirabelle. Je les paie d’une pièce de dix francs. Rareté ! Je n’ai pas, depuis le 31 juillet, touché aux quatre-vingts francs d’or reçus du trésorier Richelot. Mais ces braves gens paraissent si tourmentés. Leur fils est au feu, je ne sais où. Ils m’ont demandé si je leur conseillais d’émigrer. Prudemment, m’assurant qu’on ne m’entend pas, je leur dis oui et ils commencent leurs préparatifs. Pauvres vieux ! Il est 6 heures, je crois. À midi, tout sera écrasé, brûlé dans leur maison. La veille ils avaient fait des manières pour me recevoir, disant : « Nous craignons de déranger des soldats qui sont ici ». Ce qui est savoureux c’est que ce sont les miens. Mais ils ont changé de ton et m’accompagnent de souhaits au départ.

J’ai pu aller remettre au vaguemestre une lettre que j’ai commencée le 23 et poursuivie depuis. La grande rue est encombrée de voitures qui se mettent en route vers Rambervillers.

Des bruits encourageants circulent. Pau vient de prendre le commandement. Il prescrit une offensive générale. Dans le ciel très pur, un avion français passe, le premier vu depuis… quand, au fait ? Nous n’avons aperçu que des Allemands et pas une cocarde tricolore ne nous a survolé, de retour de reconnaissance ou en route pour en effectuer une.

Le moral est bon malgré la fatigue encore présente. Vers six heures et demie, l’ordre est donné de se porter vers le nord du village où nous devons nous installer. Hum ! le canon paraît bien près maintenant !

Quelques hommes se sentent brusquement atteints d’affections inattendues. Hémorroïdes et crampes d’estomac, qui sont aussitôt guéries par la promesse d’un traitement à base de coups de pieds ! Une fois de plus, je me souviens de ce peintre admirable de la psychologie du combattant qu’a été Ardant. Pour la vingtième fois, je constate qu’il avait raison : soldat de 1809, de 1896 ou de 1914, l’esprit est identiquement pareil. La majorité « va bien ».

Par les clôtures du village, empêtré dans des fils de fer et des haies, je conduis la 8e en direction indiquée. J’ai pris la formation d’approche, à larges intervalles, couvert au loin par des patrouilles. Le terrain est découvert et ondulé. Deux bois sur ma droite et en avant !

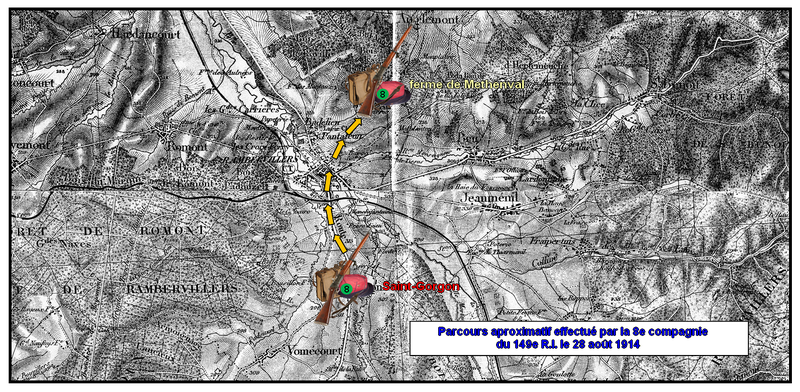

À deux kilomètres, il y a un village, c’est Bazien. À peine mes dispositions prises, je reçois l’ordre de me porter sur ce dernier point que j’atteins bientôt. François et le reste du 2e bataillon qui étaient à ma gauche et en avant, y arrivent aussi, avec Menvielle et Schalck, son adjoint. Il paraît que nous sommes réserve de division.

À cent cinquante mètres, une crête formant plateau, est, paraît-il, tenue par le 158e R.I.. Les hommes sont couchés, dans un verger ; à ma droite il y a la 7e compagnie de Massignac.

Je sais à ce moment-là seulement quel est le nom du village à la lisière méridionale duquel nous sommes. Car je n’ai toujours pas de carte ! Menvielle et Schalck, appelés vers Ménil-sur-Belvitte par le divisionnaire Lanquetot, partent à cheval.

Le calme est complet, coupé seulement par une fusillade assez vive, loin en avant. Derrière, sur les pentes, d’autres fractions, nombreuses, s’avancent.

Renseigné sur ma situation exacte par un officier du 158e R.I., je viens de noter rapidement ces données sur une lettre déjà commencée.

Tout à coup, très près, à cent cinquante mètres devant nous, un crépitement violent ! Une grêle de balles passe à quelques centimètres sur nous. Des tirailleurs déployés à la crête se replient en hâte. C’est une surprise complète !

Autant que j’aie pu l’apprendre par la suite, la ligne de contact dont nous étions « réserve » a été soumise, à l’improviste, au feu violent d’un ennemi insoupçonné, qui l’a fait céder.

J’ai l’impression très nette que le rassemblement du 2e bataillon va être écrasé par l’attaque allemande qui atteint, à quelques mètres maintenant, le sommet du glacis que nous occupons.

Presque en même temps, pas loin de là, le 3e bataillon du commandant Laure aussi surpris perd beaucoup de monde. Devant moi, les hommes de la 7e compagnie, désorientés, reculent.

À coups de pied furieux, j’en arrête un instant quelques-uns, aidant Massignac qui tâche de déployer. Mais les miens en font autant !

En réalité la situation est intenable et l’effet de cette surprise est irrésistible. Et dire que nous étions réserve de division !

Nos hommes dégringolent la pente. Les fractions en arrière font également toutes demi-tour. Impossible de les arrêter ! En y songeant, il était absurde de rester sur place. Mais sur l’instant, je vois seulement qu’on recule. Furieux, j’agonis mes hommes d’injures en leur mettant le revolver sous le nez.

Obliquant sur ma gauche, j’en entraîne un certain nombre vers un ressaut de terrain couvert de gerbes. Les balles y pleuvent, mais c’est un point important et je m’y cramponne.

Tout près, il y un bois. Je circule en arrière de la lisière et je trouve un lieutenant mitrailleur au 4e Chasseurs à cheval, qui est en train de mettre en batterie. L’arrêt se prolonge.

Sur ma gauche, face à l’ennemi, le 2e bataillon s’est reformé. Nous tenons ferme, non sans pertes sérieuses.

Ma pauvre 8e y laissera encore une cinquantaine d’hommes !

Malheureusement, mes hommes sont loin d’avoir tous des outils. Les abris offerts par la lisière et les abords sont insuffisants. L’attaque ennemie nous déborde par notre droite. Nous nous replions lentement sur Ménil.

Des fractions se sont intercalées entre moi et le reste du bataillon que je m’efforce de rejoindre. Encore un arrêt à l’entrée nord-est du village. Des blessés et des isolés tourbillonnent dans les rues, cherchant le 149e R.I..

Aidé du sergent Fleuriot et de plusieurs sous-officiers, je les regroupe, au milieu des marmites qui commencent à tomber sur les maisons. Laure, me dit-on, est blessé. Le colonel Copet, adjoint au colonel, et Schalck tués. C’était, Dieu merci, faux pour ces derniers !

Tandis que je constitue deux grosses unités de tout ce monde, le général Legrand qui commande le 21e C.A. passe aux grandes allures, se repliant derrière le village qu’il a l’air d’avoir traversé en ouragan. Il semble terriblement nerveux et agité ! Je fais présenter les armes, très fier, en somme, du résultat obtenu en plein feu d’artillerie ! Je salue réglementairement. Je suis aussitôt remercié par un « Je me fous des saluts ! » vraiment bien articulé. Un « Qu’est-ce que ces hommes ? » auquel je réponds : « Ce sont des isolés que je groupe » est immédiatement suivi sur un ton plus correct et moins affolé de « Bien. Déployez-vous au nord-ouest du village. Il faut tenir ! Une division va déboucher et c’est la victoire assurée ». Puis il repart.

Je contourne le village par le sud, utilisant des bouquets d’arbres et de sapins. Les marmites tombent toujours, dirigées contre des coloniaux qui contre-attaquent.

Par une chance inouïe, rien ne nous touche. Par bond, me défilant, j’atteins le point qui me paraît le meilleur, vers le chemin, je crois, qui mène de Ménil à Brû.

Sur une partie du chemin non battu encore, une auto d’état-major passe très crânement ! Dedans, il y a un capitaine de cavalerie, grand avec une longue moustache blonde. Il s’arrête, me demande ce que je suis. Je me nomme et lui réponds : « Vous voyez, je viens du feu, j’y retourne ! » – « Quand on s’appelle Chomereau, on ne sait pas agir autrement ! Au revoir, mon cher Chomereau et bonne chance ». Rarement une phrase ne m’a été aussi agréable que celle-là ! Ce témoignage, sous les balles, d’un inconnu envers une réputation établie par quatre générations d’officiers est certainement mon meilleur souvenir de la campagne.

J’en ai été fier pour Yvonne, pour mes enfants qui auront à la soutenir et pour mon frère Charles.

Une batterie d’artillerie est en arrière de moi, dans un pli de terrain. Son chef vient de jeter un coup d’œil de mon côté et je le reconnais sans étonnement. Je m’habitue aux rencontres imprévues ! C’est Théophile Chanel, un camarade de promotion de Saint-Cyr qui est passé dans l’artillerie. Sa situation est passablement critique. Ainsi lancé en avant, je lui promets de le soutenir. Mais c’est une besogne assez scabreuse, car ses premiers tirs à peine tirés attirent sur nous des marmites qui me forcent à avancer pour échapper aux éclatements.

Il doit être midi. De toute façon, il fait chaud. Un brave petit berrichon, Moreau, s’est accroché à moi. Il me suit fidèlement tandis que je circule, tantôt en rampant, tantôt au pas de course.

L’avance de l’infanterie ennemie paraît s’être arrêtée devant nous. Mais, de ma place légèrement dominante, je vois distinctement, à la jumelle, leur progression sur la droite à l’est de Ménil.

À cinquante pas de distance, méthodiquement, sans courir, avec un ordre impressionnant, des silhouettes grises passent sur la crête où j’étais le matin. Elles sont si peu visibles, si peu vulnérables qu’elles n’attirent pas le feu. Quelle précision dans la manœuvre !

C’est extraordinaire, d’autant plus que, pas loin de moi, je vois les coloniaux qui avancent également, mais mal tassés et mal mêlés.

Beaucoup plus à l’ouest, des lignes de tirailleurs, faciles à discerner grâce à l’absurde pantalon rouge, sont, comme moi, cramponnées au sol, sans pouvoir gagner du terrain.

On croirait assister à une scène de manœuvre où il y aurait des morts, beaucoup de morts.

Après tout, Chanel se tirera d’affaire sans moi ! Je vais faire prescrire un bond en avant quand le lieutenant mitrailleur Gérardin surgit près de moi. D’où sort-il ? Lui aussi a obliqué vers l’ouest du village, ayant perdu le bataillon qui est, je crois, tout à fait disloqué. Chaque officier s’est incrusté sur place, noyé ensuite dans les renforts.

Gérardin m’apprend que Menvielle est vivant et que Schalck, disparu, était blessé grièvement. Il me dit que le 149 doit être derrière nous, dans les bois, et qu’il y a ordre de se reformer vers Brû.

En effet, la division, annoncée par Legrand, débouche de partout. Je reconnais, avec émotion, des bérets et des bandes molletières ! C’est le 97 et aux alentours le 157 et le 159, de magnifiques régiments alpins, qui viennent d’Alsace où ils ont colmaté, à Altkirch et à Mulhouse, perdant un monde fou et bousculant les Allemands à plusieurs reprises.

Il est temps qu’ils nous relèvent.

Le 149 rallie aussitôt après la surprise due à l’impéritie de certains grands chefs et à la s… de retraite de la première ligne. Menvielle est mis hors de cause ce jour-là. Le 149e s’est battu avec acharnement, perdant Cadeau, le capitaine de la 12e compagnie, le sous-lieutenant Drouet etc… ceci après plusieurs jours de luttes et de marches exténuantes.

Ramenant les blessés par paquet, je gagne les bois. Mais où est passé le 149 ? Je rallie le lieutenant mitrailleur Petitjean, lui aussi attardé et désorienté. Vaines recherches : le mieux est d’aller à Brû. La brigade entière est par là.

Nous croisons l’artillerie de la brigade provisoire des Alpes. Je tombe sur le 4e Chasseurs d’Afrique qui lui est adjoint : ah ! les jolis cavaliers ! pimpants, reluisants, astiqués, frais et rasés ; les chevaux étrillés, sabots cirés, ont l’air de partir pour une fête.

En vrai cocardier ravi d’un pareil spectacle, je ne puis m’empêcher de féliciter un brigadier médaillé du Maroc qui part en patrouille. Il a d’abord l’air étudié, puis il comprend. L’homme a un petit sourire modeste et triomphant où perce à la fois tout l’esprit du corps de ce beau régiment.

Par les chemins pleins d’argile rouge et gluante, je traverse la forêt. Les obus d’artillerie allemands tombent sans relâche. Brû, enfin ! Mais pas de 149e !

Deux ou trois autres officiers, lesquels, je m’en souviens, se sont joints à moi. Avec la 8e compagnie incomplète, j’ai bien plusieurs centaines d’hommes à mes trousses.

Le village n’est pas sûr ; du reste, un obus y est tombé le matin, faisant fuir toute la population. Seul un vieux bonhomme, soldat du Tonkin, est resté. C’est chez lui que mon cuisinier pend la crémaillère après que j’aie organisé une grande halte. Nous sommes cinq ou six à ma tablée. Celle-ci s’accroît bientôt d’un certain nombre d’officiers du 4e Chasseurs d’Afrique dont Potier, le camarade de mon frère Charles au 26e Dragons.

Ces officiers ont chargé à Altkirch, perdant une centaine d’hommes. J’essaie, avec Potier, d’aller voir où est le colonel de Buyer, mais il est absent. Il doit être au 4e. Notre frugal déjeuner est à peine commencé quand arrivent Menvielle, François et Massignac. Ils avaient stationné dans les bois. Prétet, de la 6e compagnie, manque encore. Il est, paraît-il à Rambervillers avec cinq ou six cents hommes.

Je retrouve pas mal de manquants de la 8e, dont Pesant, mon sergent-major qui sera tué à Ypres.

L’installation est difficile faute de place. Je suis dans une des dernières maisons au nord du village et la nuit vient vite me surprendre. Enfin, les distributions terminées, je peux retrouver Menvielle et tous les officiers réunis chez mon indigène à neuf heures.

J’aide à mettre le couvert, avec Massignac, cherchant du matériel chez le propriétaire.

Le dîner en commun commence à huit heures, je crois, interrompu par l’irruption de Prétet. Celui-ci est littéralement ivre de fatigue, de tension nerveuse. La surexcitation de ce Bourguignon sanguin est telle qu’il est comme fou, répondant à Menvielle qui lui dit de prendre place à table : « Moi j’ai l’habitude de penser d’abord aux hommes et de ne pas me goberger quand ils ont le ventre creux ! » Puis il sort en faisant claquer la porte.

Je m’offre à aller l’aider, mais il est tellement hors de son bon sens qu’au bout de cinq minutes je lui dis : « Va te faire f… et dé…brouille-toi ». Bien entendu, le lendemain il avait tout oublié et Menvielle ne lui en parlait même pas.

Tous les hommes sont aussi nerveux que lui, accueillis il faut voir comment, par ceux déjà étalés dans les cantonnements et qui dormaient à poings fermés.

En ce qui concerne la 8e compagnie où arrive une quarantaine d’égarés, ç’en est vite fini ! Crispé de toutes les « grincheries », je bouscule mon monde. Je distribue quelques coups de poing, empile les nouveaux venus au mieux des cantonnements. Dix minutes après, tout le monde dort, couché, et moi aussi dans un lit dont j’ai donné la paillasse à un de mes sergents.

26 août 1914

La nuit est calme. À cinq heures, je groupe la 8e compagnie dans un verger attenant, constatant les pertes. La journée se passera sans incident notable. Vers neuf heures, j’entends parler d’un message apporté par avion qui annonce une victoire de Castelnau. Il est tombé, tout près, vers des batteries de 75 qui tirent sur la crête au nord de Brû. J’y vais : vague confirmation.

Nous sommes au repos, paraît-il, pour la première fois depuis le 17 août à Diespach. Les hommes dorment par terre une grande partie de la journée. L’offensive ennemie paraît enrayée.

Le déjeuner à lieu à onze heures au logement du colonel, assis qui sur son lit, qui sur les quelques chaises restantes.

Un peu auparavant, j’ai pu expédier à Yvonne un billet et une carte faite d’un fond de table en carton.

L’après-midi est calme aussi. Vers trois heures, je crois, il y a un rassemblement sous les arbres à l’emplacement qui sera utilisé le lendemain.

Dans la soirée, nous allons creuser des tranchées un peu au nord du village. Nous rentrons à la nuit sous une pluie assez violente.

Ma chambre a été réquisitionnée pour y mettre un poste de secours du 157. J’ai émigré vers la maison où j’avais déjeuné la veille. Le propriétaire a décampé !

Je dîne, un livre pour enfants en main, que Berquin a déniché dans une armoire, avec aux pieds d’énormes chaussettes trouvées au hasard de mes recherches. Ma cantine me manque bien. Le lit est bon, mais cette obligation de se tenir, sans ordre, prêt, toujours, à cinq heures du matin, est odieuse.

27 août 1914

Réveil par un temps maussade et pluvieux. Il faut s’attendre à partir. Nous nous rassemblons près de l’église et on attend.

Menvielle me dit que le train de combat est là, tout près, dans la grande rue ! J’y cours, d’abord sur une fausse piste, enfin dans la boue des chemins défoncés. Au passage, je cause avec des officiers de Chasseurs qui ont été décimés comme nous. Un lieutenant d’état-major m’apprend l’écrasement du 97e R.I. à Mulhouse.

Je trouve finalement le train de combat, ma voiture à bagages et ma cantine ! Oh joie ! Je la fais porter par le conducteur dans une chambre occupée par deux lieutenants de chasseurs aussi crottés que moi.

Je savoure la volupté de trouver un mouchoir propre, de l’eau dentifrice, de me munir de papier à lettres, d’enveloppes et de mes cartes laissées à Diespach quand nous croyions entrer en Allemagne. Le tout dure cinq minutes, mais quelles bonnes minutes !

Bien des fois je l’ai constaté, et d’autres avec moi en ont fait autant, la cantine, en guerre, c’est le « chez soi » qui vient vous trouver avec les souvenirs d’intimité, du confortable.

Tout guilleret, je reviens à mes hommes. Je serre la main à Vilarein, capitaine au 157e R.I., un vieux camarade du 22e d’infanterie à Sathonay. J’aperçois également des fractions du 163e R.I., Galland du 7e R.I. de Castries, n’y est pas.

L’ordre est donné d’aller un peu au nord-est du village et de se rassembler sous les arbres.

La bruine est là par instant. Le canon, tout proche, qui la veille, paraissait diminuer, s’accroît.

Il paraît que Ménil est enlevé et que les Allemands ont pris pied dans les bois qui nous séparent.

Les grands chefs ont l’air nerveux. François, qui commande le bataillon et qui a un déplorable caractère, est particulièrement grincheux.

Gérardin a, en dépit de l’ordre donné d’évacuer les maisons, laissé judicieusement les mitrailleuses à l’abri pour les démonter et les nettoyer. François se rue chez lui, revolver au poing !

Gérardin vient nous retrouver, suffoquant, s’étranglant, avec des sanglots. Nous le calmons.

J’ajoute que mis à part ce manque de maîtrise de soi-même, François est un chef qui voit juste et commande bien. Je fais un déjeuner tardif et solitaire dans « ma » maison. Le bataillon est désert, l’après-midi est triste et long. Il pleut.

Vers trois ou quatre heures, un détachement de renfort fourni par le 349e R.I. est réparti séance tenante, ce qui porte les compagnies à environ cent quatre-vingt-dix hommes.

Une batterie de 155 Rimailho a pris position derrière nous. Elle tire sur Bazien, par-dessus nos têtes. Pour éviter les ripostes, le régiment va se rassembler au nord-ouest du village.

Menvielle fait exécuter quelques mouvements de maniement d’armes. Il lit ensuite un ordre de Legrand qui confirme la victoire de Castelnau qui poursuivait l’ennemi en déroute vers Einville-au-Jard. Quand on va poursuivre, il faudra donner jusqu’au dernier homme, jusqu’au dernier souffle. Tout ceci n’emballe personne.

Nous savons, par les camarades qui sont en avant, que l’ennemi ne recule pas du tout et j’ai depuis quelques instants une angoisse que je garde pour moi seul.

Un des réservistes du dernier renfort m’a donné un papier sur les « Nouvelles Spinaliennes » qui, imprimé sur une page, fournit le communiqué : « L’offensive du 25 au 27 non réussie, va reprendre. Position de couverture reprise, même situation que si les Belges n’avaient pas été nos alliés, etc. Cavalerie allemande à Roubaix et à Tourcoing. » Aucun doute, c’est un désastre complet. Dieu merci, les hommes n’ont pas compris : c’est mieux ainsi.

Mais quel coup, il y a de quoi ! Durant toute cette retraite, nous étions soutenus par cette idée que vers la Belgique cela allait bien et que notre échec était sans importance.

Enfin, je plaisante avec mes troupiers pour qu’ils ne devinent rien et je renfonce tout ce que j’éprouve.

J’ai de nouveau un cheval. C’est celui du pauvre Cadeau, une superbe bête qui lui appartient et qu’on m’a affectée. François a pris celui de Schalck et Massignac un autre. J’ai accaparé le caoutchouc qui était sur la selle, n’ayant que ma capote, et j’ai prévenu l’ordonnance, brave Berrichon qui paraît consterné de la disparition de son officier. Je rembourserai le prix en lui disant que Cadeau lui-même me dirait d’agir de cette façon.

Pour en savoir plus sur le capitaine Cadeau, il suffit de cliquer une fois sur le dessin suivant.

Nous sommes ainsi étendus. Je tue le temps en grignotant des fruits, en écrivant et en dormant, quand, à cent mètres, tombent une série de marmites. J’ai par là une section qui garde le rassemblement. Entendant des cris, je me lève d’un bond. Avec quelques hommes, je me précipite. Mes hommes n’ont rien, mais un pauvre diable de réserviste d’un autre régiment a été abîmé. Il passait par là et a eu une jambe broyée. On l’emporte et je retourne au rassemblement qui, ainsi menacé, va aller ailleurs.

Premier arrêt, là où nous étions en premier lieu, puis plus loin. Enfin, nous faisons quelques mouvements de déploiement pour passer le temps. Finalement, nous nous installons au-dessus du village dans les champs de blé et de pommes de terre. Les cuisiniers apportent les aliments cuits dans le village. Il fait presque nuit. Les distributions se sont corsées d’un petit cochon qu’un indigène a donné à Mégnier, le médecin aide-major. Celui-ci prélève quelques morceaux, me le refile et la 8e, son capitaine en tête, se régale de grillades !

D’autres compagnies ont attaqué des porcs errant dans la campagne. Les pommes de terre sont très abondantes, et à ce point de vue, il n’y a pas à se plaindre.

Bien que les distributions, tardives, interdisent de cuire le repas à temps pour le lendemain. Les hommes, empêchés de l’utiliser ainsi, le jettent souvent. Il y a toujours moyen de confectionner de copieux et savoureux plats.

Le repas est juste terminé quand François me fait appeler. Un bataillon ennemi est signalé dans les bois entre Ménil et Brû.

Ordre est donné au 2e bataillon du 149 de s’installer sur la crête à quelques centaines de mètres du débouché de la forêt et d’arrêter toute attaque.

Reconnaissance rapide, il fait presque nuit et il faut se hâter. Les 5e et 6e compagnies sont en première ligne. Les 7e et 8e compagnies sont derrière, dans des sapins. Nous arrêtons un isolé du 157e, un clairon qui paraît fort peu satisfait de nous voir !

Je crois, et c’était vrai, que le 157e devait donner devant nous vers Ménil et que ce bonhomme s’est esquivé. François lui saute dessus. Terrifié à la vue du canon de revolver braqué sous son nez, il bafouille pour enfin déclarer qu’il est perdu ! On le renvoie à son corps, escorté par un médecin auxiliaire de son régiment qui, lui, est en mission régulière.

La nuit est noire. À tâtons, comme à Abreschwiller, j’installe mes hommes. Il reste de la paille d’un bivouac précédent. Le sommeil est instantané. Au bout d’une minute, il y a une fusillade violente vers Ménil. Clameurs, charge française, salves. C’est un bataillon du 157 qui attaque et qui doit s’emparer du village. Il en sera chassé le lendemain.

Chacun pour soi ! Nous nous rendormons aussitôt sans faire attention au drame qui se joue à deux ou trois kilomètres. Ce sommeil est court. Vers neuf heures et demie, je suis réveillé par un agent de liaison qui me cherche dans l’obscurité. On part de suite.

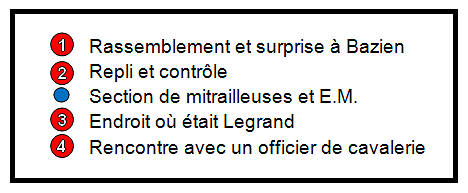

Rassemblement. Au bout de vingt minutes durant lesquelles les autres compagnies serrent sur nous, nous descendons vers le village, dans la boue. Il paraît qu’on va à Saint-Gorgon près de Rambervillers.

Non sans peine, je retrouve mon cheval et la colonne. Tout le 149e chemine, longeant un détachement de ravitaillement qui encombre la route et dont les conducteurs dorment à moitié.

Traversée de Rambervillers. J’évoque le souvenir du joyeux retour de Lunéville avec Yvonne. Tout est silencieux et sombre. La marche est lente, pleine d’à-coups. Tout le monde sommeille en marchant. Je lutte contre une envie de dormir qui est une vraie souffrance.

À plusieurs reprises, je suis sur le point de tomber de cheval. Et il commence à pleuvoir ! À l’arrivée, c’est la désillusion. Deux maisons minuscules pour cent quatre-vingt-dix hommes ! Je tasse, j’empile ; c’est insuffisant. Recherche vaine ailleurs, dans les granges, car celles-ci sont occupées par d’autres compagnies aussi à l’étroit que la mienne.

L’idée me vient honteusement d’aller à l’église. Elle est vide, c’est une véritable aubaine, car la pluie tombe assez sérieusement. Quant à moi, je trouve un lit grabat dont le propriétaire, un bouvier ou un berger d’une quinzaine d’années fait le sacrifice. Je m’y étends avec délices après l’avoir dédoublé pour mon ordonnance. J’ai obtenu de la propriétaire qu’elle me cède quelques bouteilles de « cachetés », il faut penser au lendemain ! Le lieutenant-colonel Escallon loge à côté.

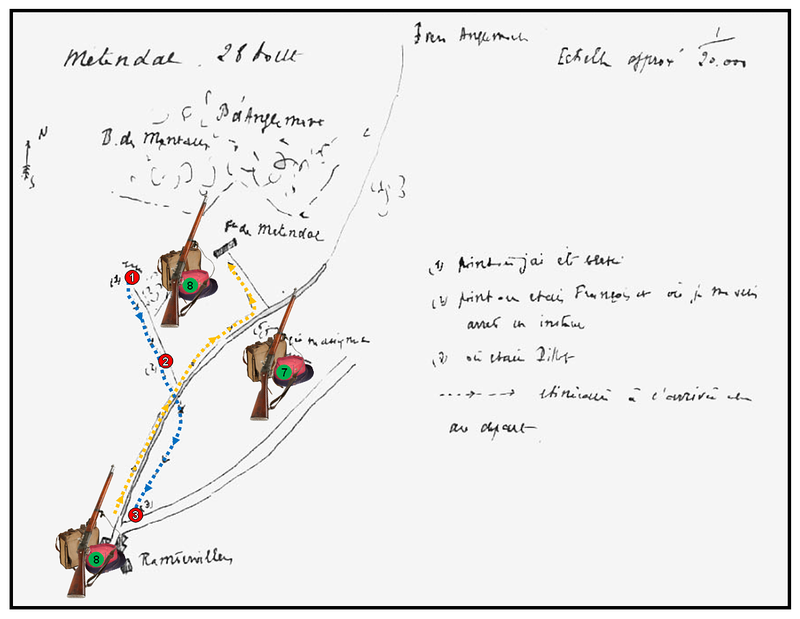

28 août 1914

Réveil par un ciel gris, brumeux et triste. Les rues du petit village sont encombrées de nos troupes qui le raniment tout doucement.

Sur la place, devant l’église, il y a des fourgons « trésorerie et poste ». J’apprends de l’un des « habits verts » qui s’y prélassent qu’il est arrivé soixante kilos de lettres pour le 149. Enfin, enfin ! J’essaie, sans succès, de trouver des cartes postales militaires.

Je finis par obtenir d’un sergent du régiment une simple carte de correspondance que j’expédie de suite.

Je voudrais faire savoir à Yvonne que « ça ne va pas ». Je suis obsédé de la voir surprise aux Estivaux ou à Bourges où elle est peut-être. J’ignore où elle est, car depuis plusieurs jours il n’y a aucun courrier.

À coup sûr, et je ne me trompe pas, on cache la vérité qui ne doit pas être brillante.

Les officiers d’état-major ne sont pas farauds et détournent la conversation quand on parle de Belgique. Devant Rambervillers l’ennemi attaque dur et nous reculons lentement.

Vers la Chipotte il y a des combats sanglants et une résistance pénible. Oh, la triste matinée ! Je finis par parler à Yvonne d’un retour éventuel à Castries. Elle comprendra !

Départ vers Rambervillers vers six heures, six heures et demie, sept heures ? Massignac est en pointe avec la 7e compagnie. Je le suis à six cents mètres avec le gros du 2e bataillon. Je suis assez ennuyé par ma selle que mon sac tyrolien fait tourner, car le poids supplémentaire est lourd et mal réparti.

Je me décide à mettre pied-à-terre. Je traverse ainsi la petite ville où les 105 Allemands qui éclatent, tout près, réveillent dans le matin d’automne d’extraordinaires sonates.

Quelques indigènes pourtant circulent, des volets s’ouvrent. Grelottant sous ma capote, j’expédie Gérard, mon cycliste, chercher un chandail. Je lui confie un billet de cinquante francs. J’ai eu un chandail, mais pas la monnaie !

Dans les rues, quelques caissons d’artillerie, couverts de boue, sont au ravitaillement. Les cartouches de 75 s’empilent avec ordre et rapidité.

On tourne à droite, direction Methendal. Je reçois l’ordre d’occuper cette ferme et un bois à droite, me reliant à Massignac qui est plus à droite encore.

Le régiment est en réserve derrière nous ; il constitue le repli pour les éléments du 13e Corps et la Division provisoire des Alpes qui tiennent devant nous les bois d’Anglemont. Ils résistent avec difficulté, dit-on.

Me voici seul avec la 8e compagnie. J’ai pris la tête, j’ai échelonné, comme il convient, et j’atteins le bois-pré Methendal, qui est couvert sur une croupe à ma gauche. Cette croupe est très arrosée par une patrouille, en avant par les éclaireurs montés.

Avant tout, il me faut savoir ce qui se passe devant. Je pars avec quelques hommes, laissant le reste couché. La ferme de Methendal, demi-ferme, demi-château, est une laiterie, avec un jardin entouré de grilles, garni d’arbres fruitiers. Elle est particulièrement entretenue, solide et massive. Ce serait un point d’appui sérieux, malgré sa situation à l’orée des bois d’Anglemont qui permet une approche facile. J’y vais tout droit.

Tout près, il y a un poste de secours d’infanterie, mal dissimulé dans un boqueteau d’arbres sur un chemin. Visite rapide. Une marmite est tombée dans la cour il y a peu de temps, cassant tous les carreaux. Mais, à part cela, pas un dégât.

Il me semble distinguer un uniforme par la porte entrouverte d’un appentis. J’approche. C’est un cadavre de colonial recouvert d’une capote et qu’on a dû porter là. Aucune autre trace de lutte.

Par une sorte de route, j’arrive de l’autre côté des constructions et, imitant mes patrouilleurs, je fais main basse sur de succulentes mirabelles. Enfin me voici à la lisière du bois.

La bataille fait rage à mille ou mille cinq cents mètres. Je détache quelques-uns de mes hommes dans cette direction pour aller aux nouvelles. Je reviens sur mes pas pour trouver Escallon qui est venu, lui aussi, pour savoir ce qui se passait.

Il paraît qu’une voiture d’intendance va arriver. Bien. Avec lui je circule dans le fond de Methendal, sur la crête, à l’ouest. Nous décidons des travaux à faire. Gabionnages des tranchées, constitution des ateliers, distribution des pelles, des pioches parvenues sur ces entrefaites.

Tout est promptement expédié. Mes hommes s’attellent à la tâche avec la vigueur des gens qui savent qu’ils vont bientôt devoir combattre, abrités par leur propre ouvrage !

Au bout d’une heure et demie, les tranchées, défilées, parfaitement « fignolées » sont prêtes.

Je reçois avec désolation, l’ordre de François, arrivé lui aussi, de changer de place. Nouveau jalonnement, nouveau travail.

Enfin, Menvielle survient à son tour et change tout. Ça, c’est le bouquet ! Il est midi, les hommes sont éreintés, agacés de ce désordre et moi aussi.

J’ai bien parcouru vingt fois le front très vallonné de mon secteur. Si l’ennemi attaque, après tant de peine et d’efforts de notre côté, il trouvera ma compagnie mal installée, mal protégée.

Décidément, à tous les échelons, on est affolé. Il faut croire que dans les bois cela va mal, car je dois d’urgence recharger les outils et les réexpédier à l’arrière. Ainsi, ma pauvre compagnie occupe la troisième position à peine ébauchée, n’ayant que de rares outils portables. Le rendement dans ces terres lourdes et dures est insuffisant. Les réservistes des renforts sont venus sans pelles ni pioches. Je surveille les lisières qui barrent la vue à quelques centaines de mètres, et je vois sortir des groupes de tirailleurs, l’arme à la bretelle, qui reviennent tranquillement.

Ce sont des « 163 » qui battent en retraite, avec l’air de gens qui « ont assez travaillé pour aujourd’hui ».

Interrogatoire rapide : « Il n’y a pas moyen de tenir, les marmites donnent trop ». C’est simple en effet ! Et ces honnêtes gens ont jugé que mieux valait chercher fortune ailleurs ! Pas de blessés, rien que cette fièvre des combattants échauffés, énervés, qui ont cédé après des efforts désespérés. Ils f… le camp, voilà tout !

Un malheureux sous-lieutenant de réserve les suit de loin, débordé. La colère me saisit et, sortant mon revolver, je préviens toute cette clique que je vais déployer du monde et tirer dans le tas. Aussitôt toute la procession s’arrête et, vaguement ralliée par le sous-lieutenant, retourne au bois.

J’ai compris, par la suite, le dédain des trois régiments alpins de la division provisoire pour le 163e, échantillon niçois du 15e Corps. Seulement… si le 158e pouvait tenir de la même manière dans les bois d’Anglemont. La surprise de Ménil a rendu les troupes du 21e Corps défiantes vis-à-vis du 15e.

Le repli que nous constituons ne sera pas de trop ! Il est midi passé. Les cuisiniers arrivent. Je les avais envoyés à Methendal puisqu’il faut faire la cuisine sur une ligne de feu. Tout le monde déjeune le plus vite possible.

Personnellement, je suis sur une crête à l’est du chemin de Rambervillers, tout près de Massignac. Je me leste avec soin. Je fais encore un tour dans les arbres pour voir mes hommes. Sur la grande crête à l’ouest du chemin précédent, je surveille le débouché du bois d’Anglemont.

Les obus de 150 de la fameuse batterie de Bazien, qui a été citée dans les journaux exaltant les combats de Rambervillers, tombent maintenant en abondance.

C’est un point capital que cette crête ! Elle permet de prendre d’écharpe toutes les positions autour de Methendal. Je reçois donc l’ordre de François d’y tenir coûte que coûte. Nul ne sait ce qui va sortir du bois d’Anglemont. Français et Allemands sont aux prises. Il faut par conséquent « garnir » la position dès maintenant, sans pouvoir s’abriter durant le bombardement qui est violent dans une carrière voisine.

La tranchée faite pour une section qui barre la crête est petite et peu profonde. De fait, la terre, desséchée par un mois d’août très chaud, n’a pas été pénétrée par les quelques averses des deux derniers jours. Il est impossible de la creuser plus profond. Dans la section de Pesant, qui la tient, il existe au plus une demi-douzaine de pioches et de pelles.

C’est ennuyeux, car cette tranchée est juste dans l’axe des pièces allemandes et les projectiles dégringolent devant derrière.

L’un d’eux s’abat à quelques pas d’une demi-section du premier bataillon qui est déployée à ma gauche, sans aucun couvert, celle-là.

Les hommes ont dû renoncer à creuser dans ce sol dur comme du rocher.

L’effet moral de cette explosion n’est pas long. Cette demi-section détale et je rends compte de mon isolement à François. Décidément, ça se gâte ! Nous sommes « encadrés », c’est visible.

Mes lascars tiennent bon, sauf l’un d’eux qui à chaque « boum » redit d’une voix quelque peu étranglée : « Mon capitaine, vraiment, je crois qu’il serait temps de se replier ! » Un geste vers l’étui de mon revolver lui ôte toute velléité de « repli ».

Il est certain qu’il ne fait pas bon ici ! Des cailloux et de la terre nous tombent dessus à tout instant et le souffle, moins dangereux, par chance, que celui de la mélinite, nous donne des gifles.

Pour me forcer au calme, j’écris quelques notes sur une lettre commencée et j’imagine de cocher sur un morceau de bois les obus les plus rapprochés.

Autant que je puisse m’en souvenir, il est quatre heures. Je termine la deuxième douzaine d’encoches quand un zzzz grossissant nous annonce qu’il en arrive un en plein sur nous.

Une détonation formidable et je suis plaqué contre le talus. Je demeure, quelques instants, abruti dans un nuage de poussière et de fumée âcre. Autour de moi, il y a un remue-ménage. Je ressens dans l’épaule droite comme une douleur vive résultant d’un solide coup de poing sur un os. Je pousse un « M…, je suis blessé » bien excusable. Je constate que je suis seul !

Mes hommes se réfugient dans la carrière voisine. Le projectile est tombé derrière moi, à ma droite,à environ deux mètres cinquante, touchant légèrement Pesant que son sac a protégé. Claudel, qui a la même protection, a la capote criblée de trous. J’essaie de rappeler mon monde qui me croyait tué, mais peine perdue. Pourtant, Claudel revient : « Sûr qu’on ne va pas vous laisser là tout seul, mon capitaine. Attendez, je vais vous aider à quitter la tranchée, mais il faut partir, voyez-vous ».

Je veux crier encore, seulement des obus nouveaux arrivent par deux, par trois, tout autour et il est inutile d’insister. Pesant veut m’aider à marcher. Je lui donne l’ordre de rallier la section et de réoccuper la tranchée aussitôt que le bombardement ralentira.

Moi, je sens que ça ne marche plus ! Mon épaule me fait horriblement souffrir et je suis étonné de me sentir trempé de sueur. Je rejoins François couché pas très loin, derrière un tertre. Je lui rends compte de tout. « Mais ça saigne dur, dites donc, Chomereau ! Il faut aller au poste de secours. Tout de même, attendez un peu. » En effet entre nous et Rambervillers des projectiles lourds tombent pour le moment. Je me couche un instant près de lui, et bois avec bonheur quelques gorgées d’eau à son bidon.

Je me sens devenir faible et j’ai mal au cou. C’est bizarre cette transpiration d’un seul côté, qui inonde jusqu’à mes jambes. Décidément, je pars, tant pis ! Bouillon, le fourrier de ma compagnie, m’accompagne. Je m’appuie sur lui et, par les champs, j’atteins l’entrée de Rambervillers.

La marche m’a secoué. Je suis assez gaillard pour lui donner mes cartes à remettre à Pesant qui va commander la 8e compagnie

Je lui dis, en le remerciant, ne plus avoir besoin de lui et je me remets en route. Aux premières maisons, je vois le brigadier Pillot qui est assis dehors avec Pignat, son officier d’ordonnance : « Vous êtes touché, mon petit ? » Il me serre la main et je continue mon chemin, soutenant mon bras droit avec ma main gauche.

Je marche de nouveau difficilement : la réaction s’opère. Un habitant m’indique l’hôpital. J’entre, aussitôt expulsé, très maternellement, par une bonne religieuse : « Nous évacuons l’hospice. » Allons bon !

Sur son conseil, je vais à la gare. Je m’affale sur la banquette à entreposer les bagages à l’enregistrement. Impossible de faire un pas de plus. Tout tourne et j’ai mal, mal ! Un jeune médecin-major d’un bataillon de Chasseurs s’est empressé et, secondé par un infirmier, me déshabille, ôte ma capote,ce qui est particulièrement douloureux.

Ma chemise est, du côté touché, inondée de sang. C’était donc cela, parbleu, la transpiration qui m’étonnait par son abondance. « Simple coupure, c’est l’affaire de quinze jours ». C’est bien mon avis. J’étais persuadé que le morceau d’obus était retombé par terre. Je n’avais même pas, chose curieuse, le soupçon qu’il avait pu pénétrer et rester dans la blessure.

Il me panse lestement, et aussitôt après je me trouve presque mal. Un verre de mélisse me ravigote. Mais resté seul, n’y voyant plus clair du tout, j’ai passé quelques détestables minutes.

Après un remerciement et une poignée de main, quelque peu ressaisi, je m’achemine vers un autre hôpital sur la route d’Épinal.

Tout est plein. Je découvre heureusement à droite en entrant les docteurs Delacroix et Cléry qui me font étendre sur un lit.

Un convoi part précipitamment pour Épinal dans une heure au plus. J’en profiterai. En effet on m’embarque dans une espèce de car avec des troupiers et nous partons. Il y a une procession d’autos.

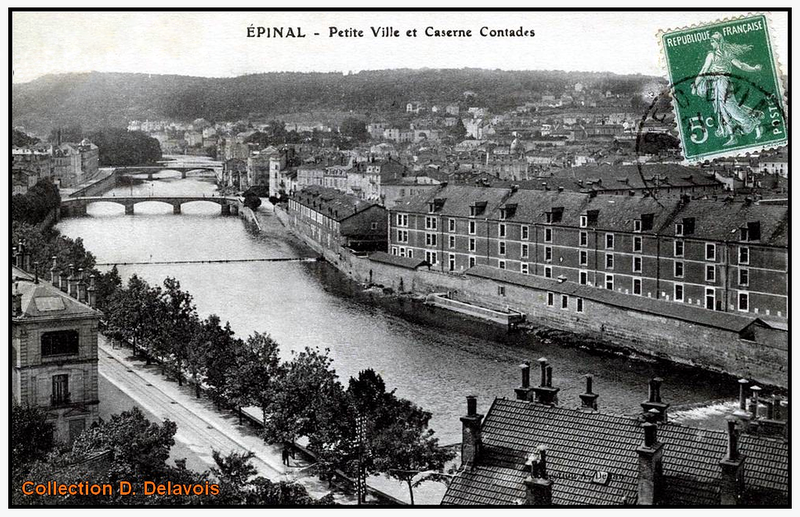

Nous traversons des troupes rassemblées un peu partout, surtout de l’artillerie. Oh ! ce voyage, ces coups de frein brusques à chaque instant, surtout aux abords d’Épinal.

Des postes barrent à tout bout de champ les chemins. Chaque secousse se répercute. Je cherche, nous cherchons, des positions nouvelles, moins pénibles. C’est long, long.

Deux heures et demie ou trois, je crois, car il est huit heures et demie quand les autos entrent dans Épinal. Par les rues noires et désertes, elles nous conduisent à l’infirmerie de gare. Je descends, bien empêtré dans ma capote à demi endossée, avec tous mes « cuirs » accrochés pêle-mêle sur mon épaule gauche.

Je suis prévenu qu’un train sanitaire est en partance ce soir vers Grasse. Aucun blessé ne doit rester à Épinal. Déjà le temps de dîner ? Oui, parfait. Je pénètre dans une coopérative d’agents de l’est, devant la gare, et suis servi par le patron qui coupe mes bouchées.

Il est bien anxieux de connaitre le résultat de la terrible canonnade entendue, si proche. Je répète à lui comme à d’autres : « Ça va bien, on tiendra ferme ».

Je ne croyais pas dire si vrai ! La crise tirait à sa fin. Deux jours après, l’ennemi reculait devant Rambervillers au moment où tout semblait perdu.

Je force le brave patron à accepter le prix du repas et, muni d’un journal de la veille, je gagne l’infirmerie. La fièvre agit sûrement, aucune fatigue n’apparaît plus.

Je me laisse soigner par une dame de la Croix-Rouge qui arrange délicatement mon écharpe.

Oh ! Cette impression de calme, de bien-être après des journées terribles, quel paradis ! Qu’il me tarde d’être soigné par Yvonne ! L’idée de la tranquilliser, de l’avertir, de la voir me poursuit sans relâche, mais comment faire ?

Péniblement, de la main gauche, je trace, au crayon, quelques mots sur la lettre commencée dans la tranchée sous le feu.

L’idée me vient d’aviser Guitry. J’ignorai que le télégraphe fonctionnait, du moins à l’intérieur du pays. Sur un fond de boite en carton, apporté de Saint-Georges, je dicte une lettre à son adresse à un aimable major, qui la fera parvenir.

Yvonne est-elle à Bourges ? Je n’en sais rien. Je ne devais recevoir ses vingt-deux lettres et cartes que le 19 septembre.

Ayant fait tout ce qui était en mon pouvoir, je cause un instant avec mademoiselle de Miribel une fille du général, une femme grande, distinguée, calme, qui est infirmière-major.

L’attente est assez longue. Je me repose, assis sur une chaise, les idées floues où se mêlent la certitude joyeuse de retrouver Yvonne, la fierté d’être blessé au feu et le sentiment que dans mon petit coin, j’ai agi de mon mieux.

Que fait en ce moment la 8e compagnie ? En me laissant, Bouillon a eu un mot qui me revient et me touche tant : « Ah ! mon capitaine, revenez vite, vous êtes un vrai père pour la compagnie ».

Comme cela se brouille dans ma cervelle ! Et ce train ? Je ressors et avise un infirmier. Je me fais conduire à un wagon de troisième où un prêtre, dévoué au possible, me donne du pain, une boîte de « singe » ouverte, une bouteille de coco. Qui sait combien durera le trajet ?

J’ai froid et je grelotte. Le prêtre découvre une superbe couverture que j’ai encore. Je m’étends sur la banquette de trois de façon à éviter tout contact à mon épaule, sur le dos, la tête soulevée par un coin de couverture.

Je m’endors aussitôt d’un sommeil de brute, coupé parfois de demi-réveils quand un cahot ou un faux mouvement me causent un élancement particulièrement vif. Il doit être onze heures et le train part, je ne sais quand, pas vite, il me semble.

29 août 1914

Il fait grand jour quand je me relève. Je suis courbaturé, raidi, endolori, sur ma banquette. Des gares se succèdent avec de longs stationnements. Dans l’une d’entre elles, je prie une jeune femme de bien vouloir me faire expédier quelque chose du buffet. Elle m’apporte du café, en me disant que son mari est officier.

Dans une autre gare, j’entends le cher accent du Berry. Je m’enquiers et me trouve au milieu de territoriaux du 62e de Bourges.

Ailleurs, un employé m’a cherché des journaux, un livre de Gyp, quelques Arsène Lupin ou Sherlock Holmes. Je ne pourrais rien lire de sérieux. J’ai les idées trop en désordre.

Plus tard, une voix me hèle. C’est un capitaine du 157, qui est installé en première, dans un wagon qui n’était pas là au départ d’Épinal.

Amicalement, il m’invite à monter avec lui. J’accepte. Au bout de cinq minutes, nous sommes les meilleurs amis du monde. Avec lui est grimpé un jeune sergent de sa compagnie, Curet, fils d’un universitaire, gentil et simple. L’officier qui se nomme Laure a été blessé au bras gauche le 27 au soir, ainsi que son sergent, lors de cette attaque nocturne de Ménil dont, dans mon sommeil, j’avais discerné le bruit.

L’attaque a été menée, en dépit du bon sens. Les hommes, en colonne par quatre, sans reconnaissance, sont conduits par le lieutenant-colonel Cordonnier. Blessé à la main, il exhibe dans le compartiment voisin une figure indigne avec barbiche noire de Méphisto. Très arriviste, me dira par la suite de Mortemare qui est devenu sous-lieutenant du 149e, ex-sergent de la compagnie de Laure.

Le lieutenant-colonel devait réussir à être promu colonel, utilisant sans vergogne des comptes-rendus de Laure en se les attribuant.

Laure et moi constatons bientôt notre communauté d’idées militaires et autres. Nous bavardons avec entrain, tout remontés, malgré notre lassitude, par l’admirable, le magnifique empressement de tous à nous soigner.

Tout le long du trajet, les femmes et les enfants veulent nous offrir fruits, bouillon et café. Maternelles, des dames de la Croix-Rouge arrangent un pansement, font boire les grands blessés, disent un mot d’encouragement. Cet accueil chaleureux et touchant succède aux sanglantes réalités de la veille. C’est le meilleur des réconforts.

Notre train suit un itinéraire bizarre. Du reste, Grasse est loin. Nous avons traversé Besançon.

Il y a un mois, lors d’un retour précipité du Valdahon, je passais là et déjà je pressentais la guerre inévitable.

Il est près de midi. Laure et moi dénichons une bouteille de Bourgogne qui nous donne un « ton » sérieux qui nous est précieux, car nous sommes assez faibles malgré tout. Sieste. Le train continue toujours. Saint-Jean-de-Loire. J’ai honte d’avouer que nous cédons toujours aux gentilles sollicitations qui nous accablent à chaque arrêt.

Notre déjeuner se prolonge jusqu’à la nuit. Tant d’autres camarades blessés m’ont dit avoir agi de même. Cela me tranquillise quand j’y pense.

Achat de limonade je ne sais où.

Nous sommes seulement trois et nous pouvons nous étendre, mais un des coussins est inondé de sang. Un commandant allemand y a agonisé cette nuit depuis Épinal.

Où va-t-on nous conduire ? Laure est décidé à descendre à Lyon, d’où il est originaire. J’aimerai moi aussi, car cela m’éloignerait de Bourges, si - et c’en a tout l’air - nous allions au-delà.

Une joie encore nous est réservée. Plus loin, une dame de la Croix-Rouge nous offre des mouchoirs : un mouchoir propre ! Délices et voluptés sans pareilles. Laure, Curet et moi touchons avec ravissement ce carré de toile usagé, bien blanc.

Le train va à Gap. Ah, mais ! il ira sans moi. C’est décidé, mais ce sera sans doute dur à décrocher. Faut-il demander à m’arrêter au médecin du train ? Oui, ce serait pratique. Mais, il n’y a pas même, je crois, un infirmier.

30 août 1914

Tandis que je demande comment opérer, nous entrons en gare de Brotteaux. Laure descend. Sa famille qui est ici me sert la main et disparaît. Il est environ une heure du matin.

Sur le quai, un médecin à cinq galons déambule. Je m’adresse à lui et lui expose mon vif désir de descendre à Lyon pour aller ensuite à Bourges. Je reçois aussitôt l’aimable réponse, et sur quel ton ! : « Monsieur, votre train va à Gap, vous irez à Gap : on est militaire ou on ne l’est pas ». Je retiens juste à temps un : « Ça vous est facile de dire cela à vous qui êtes à trois cents kilomètres du front ! » qui aurait tout gâté.

J’insiste, je me fais suppliant (Ah ! le s…). Enfin, il me dit : « Je vais voir ». Une minute plus tard, je suis au poste des dames de la Croix-Rouge, et je m’y cache ! Un bon et compatissant major m’a fait asseoir : « Attendez que votre train soit parti ! » J’attends anxieusement !

Qu’est-ce qu’il fait donc ce train à rester indéfiniment en gare !

Enfin, il s’éloigne et escorté de l’aimable docteur, je vais retrouver mon grincheux.

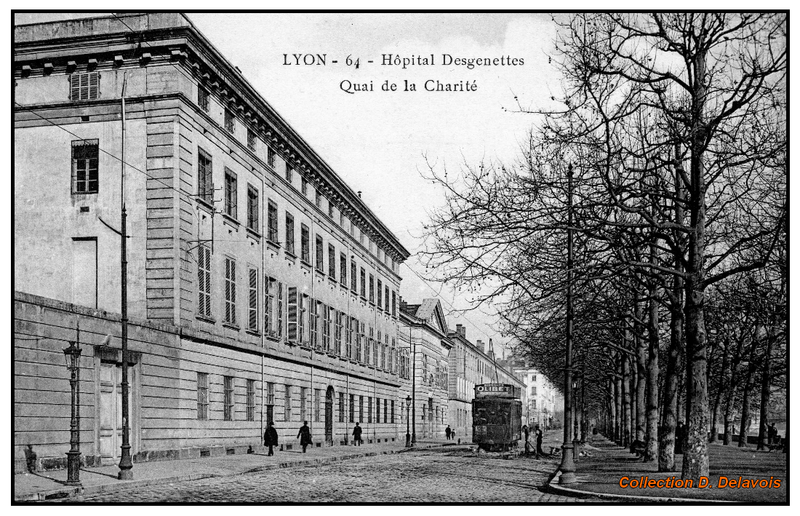

Accueil froid. Pourtant, il renonce à rattraper le « sanitaire ». « On va vous expédier à Desgenettes ». Soit ! Là ou autre chose, pourvu que je reste à Lyon.

Dans la cour, des autos aménagées trépident. On me fait grimper près d’un pauvre réserviste atteint gravement d’une balle dans les reins, je crois, et étendu sur une couchette.

Au bout de quelques minutes, arrêt devant l’hôpital ; c’est-à-dire presque à l’endroit où en 1907, le 19 mai, je rendais les honneurs à Fallières !

Il y a quelques mois, je passais là avec Yvonne, allant à Verges en auto.

Des infirmiers s’empressent, m’interrogent, inscrivent mon nom. « Faim ? Soif ? Changer le pansement ? » – « Non, dormir, dormir ! » Je suis conduit au premier étage ; et quelqu’un m’aide à retirer mes vêtements.

Mes souliers pas cirés depuis, depuis… huit jours, ont une couche de terre invraisemblable. Mes autres effets sont un poème de crasse !

Je suis entré doucement dans la chambre éclairée par une veilleuse. Quelques lits dont un seul libre. Avec quelle volupté je m’étire dans les draps frais, ma pauvre épaule calée avec soin. Ce calme, cette paix, ce silence !

Par moments, un élancement me réveille et je sursaute, ahuri de ne plus entendre de détonations, de piétinements d’infanterie.

La journée en wagon est comme un rêve et il me semble être à Rambervillers, blessé depuis un instant seulement. Mais quelle bonne nuit, malgré tout !

Il est cinq heures environ quand un prêtre entre dans la chambre où il fait déjà jour. J’aperçois mes voisins : trois à gauche, un ou deux à droite. Deux d’entre eux communient et je me rendors.

Vers huit heures, déjeuner et visite. De suite je parle de Bourges. C’est difficile, paraît-il, pourtant le médecin-major est ami d’une connaissance… alors oui ! Mais comment donner signe de vie à Yvonne ?

J’apprends avec ahurissement que télégraphier est facile. Et grâce à un infirmier et au vaguemestre, je vais faire prévenir mon père et Quitry. J’ignore naturellement toujours si Yvonne est aux Estivaux ou à Bourges.

Me voilà calme, car cette crainte de ne pouvoir l’avertir me torturait.

Je ne suis pas encore sûr de partir, mais il y a des chances. Yvonne va enfin avoir des nouvelles fraîches.

Une question secondaire me tracasse. Je réclame un coiffeur à cor et à cri, car je pourrais, au bout d’un mois de campagne, poser avec succès les Absalon, mais le coiffeur de l’étage est « en main ».

Je me résigne, vêtu de gris et flottant dans le costume trop ample à larges babouches, à circuler un peu dans le couloir voisin.

J’ai été changé de chambre et suis maintenant dans la pièce voisine entre un capitaine d’artillerie qui, opéré au chloroforme pour un shrapnel dans la jambe, sanglote et se lamente durant deux heures et un camarade de promotion de l’infanterie coloniale. Sorti dès le matin, il fait de moi le plus heureux des hommes en me rapportant une brosse à dents, de l’eau de Cologne, etc.

Il y a aussi un lieutenant, couché, que viennent voir des parents munis de fleurs. Celles-ci égaient tout le lieu ; pour terminer un énorme intendant atteint de phlébite. Il était chargé de je ne sais quel important service à l’arrière à la 1ère Armée de Dubail, la mienne. Très aimable, ce gros père me passe des journaux que je parcours distraitement.

Le déjeuner est exquis. La dame de la Croix-Rouge qui coupe mes bouchées est pleine d’attention pour les blessés. De plus en plus, j’ai la nostalgie des soins de ma petite Yvonne. La femme prononce devant moi le nom de madame Blanc qui est infirmière-major à l’hôpital.

Ceci me rappelle tout à coup que l’avant-veille à Épinal, j’ai appris la mort de Colcombet, le beau-frère de Monsieur Blanc, en même temps que celle de Brouard, capitaine au 349e...

Après entente avec mon infirmière et un de ses amis, madame Blanc est avertie de ma présence.

Je la reconnais parfaitement. Elle m’avait reçu avec Colcombet, chez elle, rue Sainte-Hélène à Lyon en 1909. Sans lui dire tout, je parle de blessure grave. Elle s’éloigne, soupçonnant déjà un peu la vérité.

L’après-midi est coupée par un pansement, le premier depuis Rambervillers, peu douloureux.

N’empêche que, patatras, je suis tangent après une syncope. Je fais une radiographie, par excès de précaution. Aussi suis-je singulièrement étonné quand, à huit heures ou neuf heures du soir, un infirmier vient m’annoncer « qu’il croit bien voir un morceau de métal dans l’épaule ». Tiens, mais, moi aussi, j’aurai une breloque ! Et satisfait de cette nouvelle, je me rends dîner.

Le dîner était à sept heures et comme dit l’infirmière, je n’ai pas perdu une minute de sommeil dans ma journée.

31 août 1914

Ma première idée au réveil est celle avec laquelle je m’étais endormi : quitter Lyon au plus vite. Il n’y pas l’ombre d’une fièvre, donc aucune impossibilité médicale.

Je me démène ! Les papiers voulus sont « à la signature ». Mais, mon Dieu, quand les aurai-je ?

À force d’ennuyer les scribes, d’aller d’un bureau à l’autre, tout s’arrange.

Entre-temps, j’ai eu une grande joie : une dépêche d’Yvonne. Enfin, voici le contact repris.

Elle doit en recevoir une autre de moi lui annonçant ma prochaine arrivée et qui, j’espère, parviendra à temps pour l’empêcher de venir à Lyon.

Les heures passent vite. Je jette par-ci par-là un coup d’œil par la fenêtre grande ouverte sur le quai du Rhône.

Une foule stationne devant l’hôpital, assistant au débarquement de nombreux blessés. Des voitures pleines de fruits admirables circulent. Comme la guerre est loin !

Cette impression s’accentue dans l’après-midi. J’ai enfin obtenu mon exeat et je vais à « la place ».

Là, muni d’un certificat du médecin major, j’obtiens une permission de quinze jours pour Bourges. J’ai dû attester par écrit que je partais non guéri.

J’achète dans un bazar de la rue Victor Hugo une affreuse valise où je fourre un peu de linge acquis en hâte. Je me précipite à l’hôpital régler quelques détails, et dire adieu à mes compagnons de chambre, à ma dame de la Croix-Rouge.

Impossible d’obtenir ma plaque radiographique contemplée le matin... Elle appartient aux archives de Desgenettes. Une épreuve me sera envoyée.

Il est cinq heures quand je suis à Perrache, passant sans difficulté partout, introduit avec déférence dans le bureau du contrôleur qui me donne un billet. Les places sont limitées, mais les militaires, cette fois, ont le pas sur les civils. Décidément « y en a bon » pour les officiers blessés. Après tant d’années de mépris, les galons ont reconquis leur prestige.

J’aurai un peu plus tard un témoignage bien français de cette sympathie. Mon train partant seulement vers neuf heures, je vais faire quelques courses en ville.

Avant tout, je dois chercher des bonbons pour Yvonne. En rentrant au buffet, qui est mon quartier général, je trouve ces bonbons accompagnés d’une gerbe de fleurs, geste charmant de la marchande lyonnaise.

J’ai quelques moments libres et me voilà bientôt chez un coiffeur à qui j’ai dit — comme Darré à Dakar après un an de Soudan — : « Faites tout ce que vous voudrez avec ma tête ! »

Je ferme les yeux avec béatitude tandis qu’il s’en donne à cœur joie.

Courte causerie avec un intendant ; celui-ci est chargé, précisément, du ravitaillement de la Ire armée Dubail. Il est enchanté d’apprendre que tout arrive avec abondance, mais fort étonné de savoir qu’il y a un gaspillage inouï, faute de moyens de cuisson. Il sourit quand je chante, après tant d’autres admirateurs, les louanges du potage aux haricots.

Je fais un passage à la poste et au commissariat. Après quoi j’ai un plaisir de collégien en vacances à déambuler un moment dans la rue de la République, à m’asseoir au « Tonneau », admiré et où les oisifs se bousculent pour me faire place.

Je dîne au buffet. Décidément, on ignore tout de la guerre ici ! Sarrebourg, Morhange, la défaite des 14e, 13e, 8e, 21e, 15e, 20e Corps, tout cela est inconnu : « Repli d’avant-garde ».

Je le note en passant, il faut songer à ce qu’a été la souffrance morale des blessés de l’est apprenant, après les rudes épreuves subies, qu’ailleurs c’était pire, que l’ennemi était sur la Somme, à Compiègne, à Meaux.

À l’heure dite, je monte dans mon wagon. Une jeune Anglaise s’empresse, malgré mes refus polis, de caser mes affaires dans le filet.

Craignant un trajet d’une durée illimitée, j’avais emporté des « vivres pour un jour ».

Je suis agréablement surpris de me trouver, après une nuit de courbatures, vers trois heures du matin, à Nevers où je passe deux heures au poste de secours étendu sur un lit. Vers cinq heures, un train part pour Saincaize. Je partage un fourgon avec quelques femmes et un ouvrier du Creusot.

Autre arrêt, le commissaire de gare, fort complaisant, me reçoit dans son bureau et me narre ses démêlés avec un train de « Joyeux » passés la veille, envahissant la gare et impossible à maîtriser.

Là encore, je télégraphie à Yvonne et monte dans un wagon « coupé-lit » s’il vous plaît ! Avec un médecin-major malade et un officier de cavalerie territoriale qui me dorlotent à qui mieux mieux.

Avec quelle émotion je retrouve Bourges ! J’ai besoin de toute ma volonté pour me contraindre au calme et pour prendre quelques fleurs destinées à Yvonne.

Est-elle déjà ici ? Non, la porte de la maison de la Petite Armée m’est ouverte par la grosse Marie qui paraît stupéfaite. J’ignore que ma mère est à Bourges depuis plusieurs jours et que mon Yvonne doit arriver aujourd’hui ! Avec un calme imperturbable, elle me renseigne.