Un témoignage laissé par le lieutenant Paul Douchez (11e partie) Blessures.

Le sous-lieutenant Douchez vient d’être blessé par l’éclatement d’une grenade. Il attend les secours qui vont être très longs à intervenir.

23 octobre 1917

Un sergent que je connais, mais dont je n’ai pu depuis, ni par mémoire, ni par les lettres à ma compagnie et à la compagnie de David, retrouver le nom ou l’unité m’engage à descendre. Je lui fais signe que je ne le puis. « Je vais vous chercher mon lieutenant ». À peine achève-t-il, qu’une balle vient s’enfoncer dans les plaies de ma cuisse droite, en me causant, elle aussi, une sensation de brûlure. Je vois le danger qu’il courait à sortir pour m’enlever. « C’est inutile, je suis perdu et tu te ferais tuer ». Je ne sais comment je n’ai pas été criblé de balles. Outre celles de mitrailleuses qui fauchent le sol, le groupe terré qui m’a abattu, ne me voyant pas entendu, doute peut-être de m’avoir atteint. Posément, il continue à me viser.

L’examen ultérieur de ma capote et de ma vareuse, les seuls effets que j’ai pu conserver, me montra que d’autres balles m'avaient manqué de peu. L’une notamment, pénétrant sous le sein gauche, a traversé la capote et la vareuse. Elle a ricoché, grâce à la position horizontale du buste, sur mon portefeuille. Sous le choc, l’étui en mica qu’il renfermait contenant notre photographie fut brisé. En déviant, elle a tracé un sillon sur le portefeuille, troué de nouveau de nouveau la vareuse, fit sauter le bouton fermant la poche extérieure, sortit par la boutonnière en la déchirant, et de là par la capote à quelques centimètres de son point de pénétration.

Dans la poche du pan gauche, mon carnet de section, ma lampe électrique furent troués. Si j’avais pu garder mes accessoires d’équipement et ma culotte, nul doute que j’y aurais trouvé de nombreuses traces semblables.

Ce brave sergent, insistant, me déclare son intention de passer sous moi pour m’entraîner dans le trou. Sur ma demande, il coupe d’abord au canif les nombreuses courroies arrimant le barda volumineux qui me cale sur place, puis il se glisse sous moi.

J’ai quelque peine à ôter mes mains du sol pour lui entourer le cou. En rampant, il s’engage sur la pente de l’entonnoir où il me fait basculer. Il me couche sur le dos, la tête non loin du bord, les pieds à moitié de la descente. Là, je vois Lorinquier, le barbier de la compagnie, resté pour s’occuper de moi.

À deux, ils coupent mes jambes de culotte et de caleçon toutes de sang et fumantes.

Je ne puis bouger. Mes deux paquets de pansements ne suffisent pas. D’ailleurs, ne pouvant me soulever les jambes, ils ne voient qu’une partie de mes blessures. Le sang continue de couler, s’amassant en large flaque retenue par les plis de la capote.

La pluie tombe, je grelotte avec les cuisses maintenant nues. Ils étendent sur moi leurs couvre-pieds et une toile de tente prise sur un mort. Je bois successivement une gorgée de café glacé, de l’alcool de menthe, du vin, pour me réchauffer. Je ne tarde pas à rejeter le tout.

J’ai toute ma lucidité. Des ruisselets coulent sous moi. Je pense que je vais mourir exsangue et je songe au camarade Lemire, mort dans mon P.C. de la tranchée Rousseau, de la même blessure.

Sans que je m’en sois rendu compte, c’est-à-dire pendant un nouvel évanouissement, David et sa section ont quitté la place par un boyau qui y accède et dont je vois l’orée à ma droite.

Quelques hommes cependant sont restés. Ils ont repéré le « nid » dépassé. Une moitié tiraille de ce côté à coups de fusil et de grenade V.B., l’autre moitié faisant de même, vers l’avant. Tous sont plaqués sur les pentes du trou.

Cette vue m’est agréable. Elle évoque à mon esprit les tableaux de Letaille et d’A. de Neuville. Maintenant encore, je revois très exactement cette belle scène héroïque.

Je dis à Lorinquier de me laisser et de faire le coup de feu. Le pauvre tremble et tire au hasard, ce qui lui vaut une remarque d’un autre combattant admirable de calme.

J’ai une nouvelle syncope, durant laquelle je m’imagine voir ma section, ayant à sa tête mon ancienne ordonnance Magnien, traverser, à la file indienne, l’entonnoir et me souriant au passage !!!

Toujours est-il, qu’en rouvrant les yeux, je revois ledit entonnoir vide. À l'exception du barbier et du combattant qui m’a traîné là, il n’y a personne. Le sergent me dit alors : « Mon lieutenant, je vais vous chercher vos affaires ».

Je crois avoir ma pleine liberté d’esprit. Je ne souffre réellement que du froid. Ma pensée va vers Jeanne, vers ma mère, vers mon père dont j’ignore la mort, lui que j’aurais tant aimé embrasser avant de mourir et qui, il y a douze jours, m’a devancé dans le grand inconnu.

Je suis attristé en songeant à leur douleur à l’annonce de ma mort et c’est dans une grande tranquillité d’esprit que je prie pour moi, pour eux que je recommande à dieu et pour mes petits.

Je fais l’examen de mon comportement depuis le départ de l’attaque. J’en retire l’assurance d’avoir accompli mon devoir sans avoir commis aucune erreur, aucune faute. Je n’ai nul regret. Je me dis que si j’avais à revivre ces dernières heures, avec la possibilité de les éviter, je n’hésiterais pas à suivre ma destinée. Je souris au souvenir du vœu le plus cher de mon jeune âge : mourir sur un champ de bataille… et qui s’accomplit. J’en remercie la providence.

La lecture d’études médicales sur les blessures de guerre m’a permis depuis d’acquérir, pour l’apaisement de ma conscience, la conviction que je n’ai pas, dans le triste événement qui va s’accomplir, agi en égoïste. J’atteignais ce moment à la fois psychologique et physiologique avec la gravité du traumatisme, la perte de sang, les rapides progrès de la gangrène qui avaient envahi mes plaies. Tout cela m’amenait progressivement à l’affaiblissement général de mes facultés et me plaçait dans un état d’apathie, de somnolence, contre lequel je n'avais plus le pouvoir de réagir.

Quoique le bruit du combat aille en s’éloignant, je sais parfaitement quel risque capital il y a encore à « aller chercher mes affaires », comme vient de dire ce malheureux, bien qu’elles ne soient guère distantes que de 1 m 50 au plus sur le bled.

Un mot suffisait sans doute à l’en dissuader. Ce mot, je ne le dis pas… Il escalade l’entonnoir… Quelques instants après Lorinquier se hasardant à passer le haut de la tête se retourne : « Mon lieutenant, x…. est tué ! » J’éprouve un sentiment mêlé de tristesse et de désir d’ignorer ! Je ne réponds pas. « Mon lieutenant X…. a reçu une balle dans la tête ! » Je garde obstinément le silence.

Le regret que j’ai de la mort de ce brave que j’aurais dû empêcher, qu’il me semble avoir sciemment laissé s’accomplir, n’est même pas atténué par l’illusoire consolation, n’étant pas parvenu à l’identifier, d’avoir pu faire obtenir aux siens la récompense posthume due à son dévouement.

Le temps passe, les mitrailleuses écrêtent toujours par intermittence les bords du trou. Je suis à la merci d’une trajectoire un peu moins tendue. Des obus tombent toujours autour, me jetant de la boue. Un éclat frappe mon casque. Heureusement que j’ai pu le garder sur la tête, grâce à la jugulaire, le cou posé sur une motte de terre.

Nos troupes avancent, le combat s’éloigne, les brancardiers commencent à circuler. Lorinquier hèle une équipe du 109e R.I., mais il essuie un refus en donnant le numéro du notre régiment.

Des gaz toxiques passent. Il met son masque puis m’en ajuste un après avoir ôté mon casque J’ai donc le temps d’en goûter la saveur âpre, suffocante. Je ne puis reconnaître leur nature, toutefois, ce n’est pas du gaz lacrymogène.

Il pleut toujours, l’eau coule sur le visage, dans les yeux, dans la bouche. Une rigole s’est formée de chaque côté de la tête et du corps. J’ai de plus en plus froid. Un tremblement perpétuel me secoue. Les pieds sont glacés. J’essaye en vain de réchauffer le droit en l’appuyant contre une motte de terre glaise.

Nos avions volent au-dessus du champ de bataille, scrutant le terrain à quelque trente mètres de hauteur. Je suis tenté plusieurs fois de leur faire un signe de détresse. Je m’en abstiens, comprenant l’inanité de ce geste.

Voyant que la mort ne vient pas, je dis à Lorinquier d’aller à la recherche de brancardiers. Resté seul, je vois venir, par le débouché du boyau, un blessé qui avance à tâtons, un bandeau sur les yeux, les deux mains sanglantes à hauteur du visage, comme pour les protéger des heurts. Il bute, s’abat à 4 ou 5 mètres de moi et reste immobile.

Notre caporal brancardier passe si près que je l'aperçois. Je l’appelle. Il me promet de m’envoyer relever. Une heure après, le barbier revient. Il a trouvé le .P.S. du régiment, mais toutes les équipes étaient en recherche. Il panse les mains du pauvre diable et lui donne à boire.

Ici encore, ce pénible état de mes facultés se manifeste. Je déplore de voir ce malheureux, comme moi, sous la pluie, mais sans couverture. J’en ai deux sur moi, plus une toile de tente. Je voudrais m’en faire retirer une pour lui, mais mes lèvres ne s’ouvrent pas pour en prier Lorinquier.

Encore des gaz ! J’abaisse mon masque que j’ai gardé sur le front. Je vois s’éloigner, chassé par le vent, le nuage noirâtre.

Voilà des brancardiers. Croyant qu’ils me cherchent, je les fais appeler. Ils répondent des mots inintelligibles et s’éloignent. Le froid me fait bien souffrir. La perte de sang aidant, la vie semble s’être arrêtée aux hanches.

Il doit y avoir quatre à cinq heures que je suis tombé. Le caporal brancardier repasse, étonné de me retrouver là. Il réitère sa promesse et s’en va.

Je vois apparaître la tête d’un Allemand, puis le buste, puis le corps. Il descend dans l’entonnoir, suivi d’un deuxième, d’un troisième d’un quatrième. Je n’ai plus de revolver et je me vois par avance dépouillé et achevé. À la place de Lorinquier, j’en aurais déjà abattu deux, lui reste médusé ! Enfin, un cinquième homme se montre. C’est un français ! Il conduit les prisonniers…

Le premier me regarde et me dit en bon français : « Je vais dire à l’ambulance qu’on nous envoie venir vous chercher. »

Une nouvelle heure s’écoule. J’envoie Lorinquier dire à notre P.S. que si l’on ne peut venir de suite ce ne sera pas utile.

Le blessé se met à geindre lamentablement. Ne pouvant le secourir, je me garde de lui signaler ma présence. Je voudrais maintenant le faire venir me prendre un couvre-pied, mais je crains sa maladresse forcée et je me tais.

La pluie redouble, le froid se fait plus intense. Peut-être que mon épuisement progressif me le rend-il moins supportable. Je ne cesse de trembler violemment.

Une troisième fois les gaz passent…

Me voyant toujours vivre, je prends la résolution de traîner hors du trou pour gagner un passage de brancardiers où un P.S.. Je me découvre et je vois sous moi, dans une mare de sang, des morceaux de chair et de graisse que je prends, à tort, pour de la matière provenant de la moelle épinière !

Dès le premier effort, je constate que je suis condamné à une immobilité absolue. J’en suis contrarié, car j’avais cru voir là, une chance de me repêcher. C’était d’ailleurs une erreur, car je n’aurais pu ramper dans la boue qui recouvrait maintenant tout le champ de bataille.

L’absence de Lorinquier me parait interminable, car je ne me représente pas que notre P.S. est peut-être très éloigné. Je prie de nouveau.

Enfin, j’entends parler. C’est le barbier qui revient flanqué de quatre brancardiers. Il est, me dit-on, 13 h 30. Il y a alors 7 à 8 heures que je suis là.

Je pense d’abord à faire emporter le blessé, puis je songe que je suis à bout de résistance, que lui est moins saigné et que les brancardiers ne reviendraient peut-être pas. Cette mauvaise pensée est tempérée par celle que l’équipe promise par le caporal va venir et le prendra…

Je lui fais mettre un couvre-pied. Il ne dit rien. Sait-il qu’on emporte quelqu’un près de lui et qu’on le laisse là, seul ? Quelle doit être alors sa détresse !

Lorinquier me demande si je veux mes affaires. Un brancardier, sur le bled, répond qu’il n’y a plus qu’un porte-cartes déchiqueté dans un trou d’obus. J’ai tant de hâte à présent d’être entre les mains d’un médecin que je dis de laisser tout et de partir. Cependant, ces souvenirs me seraient aujourd’hui bien précieux à conserver. Comme on m’avait ôté mes jambières de cuir pour me panser, un brancardier les trouve et je l’entends discuter avec ses collègues sur celui qui se les offrira. Je ne proteste pas, tant j’ai hâte d’être emporté bien vite.

J’ai froid… grand froid…

Lorinquier, marri de devoir se mettre à la recherche de la compagnie, me regarde enlever.

Je n’ai pas un regard pour le malheureux couché, le bras tendu vers « mes affaires », le front troué d’une balle…

Les brancardiers, qui me portent sur l’épaule, font des haltes fréquentes, geignant à cause de la fatigue qui leur est imposée. Ils oublient celles autrement plus dures des combattants. Ils oublient que pendant les périodes de tranchée, eux, dorment nuit et jour dans les P.S.. Ils oublient qu’au repos, où ils redeviennent musiciens, ils échappent aux exercices, aux manœuvres, aux corvées, qu’ils bénéficient des meilleurs cantonnements, de faveurs spéciales, etc…

Dès qu’ils me déposent, un tremblement me secoue pour cesser dès que recommence le ballottement du transport.

Nous rencontrons un Allemand désarmé, l'air hagard. Je lui enjoins de se joindre à nous. Craintif, il se met à notre suite, puis il reste en arrière.

Je manque verser par inattention d’un porteur. On me descend dans le boyau qui conduit au P.S. du bataillon : P.O.I. (P.C. Volvreux).

Je donne dix francs à mes brancardiers en leur faisant promettre d’aller chercher le pauvre diable resté dans l’entonnoir.

Le docteur Ruffin ne peut qu’entourer mes cuisses et leur pansement rudimentaire d’une bonne épaisseur de ouate et de bande.

Sur ma demande, il me garnit de même les jambes et les pieds, ce qui ne parvient pas à les réchauffer. Je claque des dents violemment. Il me regarde d’un œil attristé qui m’édifie sur sa pensée. Il me fait une piqûre d’huile mentholée, puis établit comme suit ma « fiche » :

« Plaies pénétrantes des deux cuisses par éclats de grenade et balle. Injection sérum antitétanique à pratiquer le plus tôt possible. »

Il m’envoie par de nouveaux porteurs au P.S. Pigeon du régiment. Là, le médecin-chef me fait une piqûre de citrate de caféine.

Des prisonniers faits au cours du combat me transportent à Vastiboute où une auto me prend avec trois autres blessés pour Sermoise.

Les deux conducteurs, véritables brutes, ont hâte de s’éloigner de la zone bombardée. Malgré nos plaintes, ils franchissent en vitesse, caniveaux, trous, monticules, ricanant des cris de douleurs qui emplissent la voiture. Nous sommes projetés contre les parois. Nos têtes sont secouées. Je ne sais comment nous avons résisté à ce trajet.

Je n’ai pu me rappeler si nous avons réellement fait un arrêt à Sermoise, si nous y avons été descendus d’auto, et si c’est bien là que nous avons reçu la première piqûre antitétanique, ou si nous sommes allés directement à Vasseny.

Toujours est-il que le terme de notre voyage en automobile est Vasseny, à l’H.O.E. 18, ambulance 212. Des Annamites nous introduisent dans un vaste baraquement où s’alignent de nombreux blessés.

Un homme nous invite à lui déposer ce que nous avons, nous prévenant « que ce qui ne lui est pas remis sera perdu ». Je lui fais compter ce que contient mon portefeuille et me fais remettre un reçu. Les quelques bibelots que contiennent mes poches sont liés dans un mouchoir.

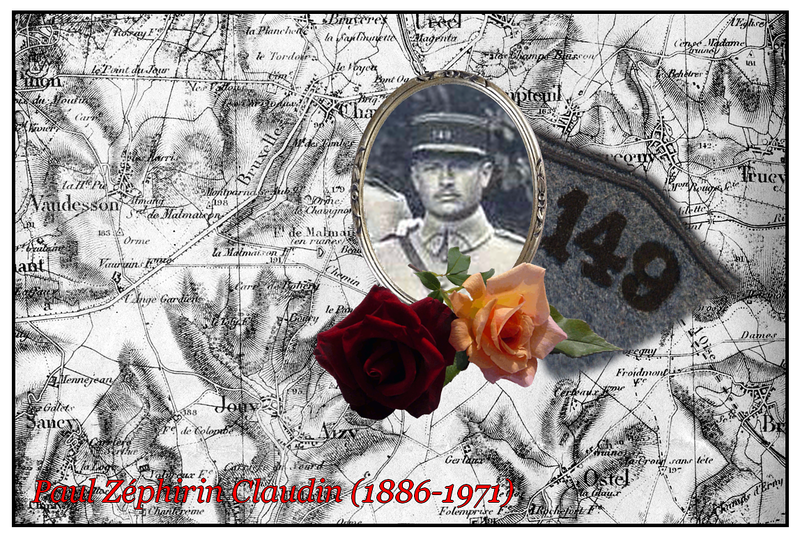

Ainsi s'achève le témoignage de Paul Douchez concernant son passage au 149e R.I.. Nous l'avons suivi dans ses activités d'officier pendant les mois qui ont précédé les combats de la Malmaison. On pourra lui reprocher son regard très orienté vers les cadres du bataillon et sur sa vie d'officier plus que sur sa compagnie. Mais ses riches écrits permettent malgré tout, en l'absence de J.M.O., de mieux comprendre la vie quotidienne et les différentes activités au sein de son bataillon. Les nombreuses anecdotes qui ponctuent cette longue période qui s'étend de la fin janvier à la fin octobre 1917 ne rendent tout ce qui se passe que plus humain.

Sources

Fond Douchez composé de 3 volumes. Déposé au S.H.D. de Vincennes en 1983. Réf : 1 K 338.

Le portrait du sous-lieutenant Douchez provient de ce même fonds.

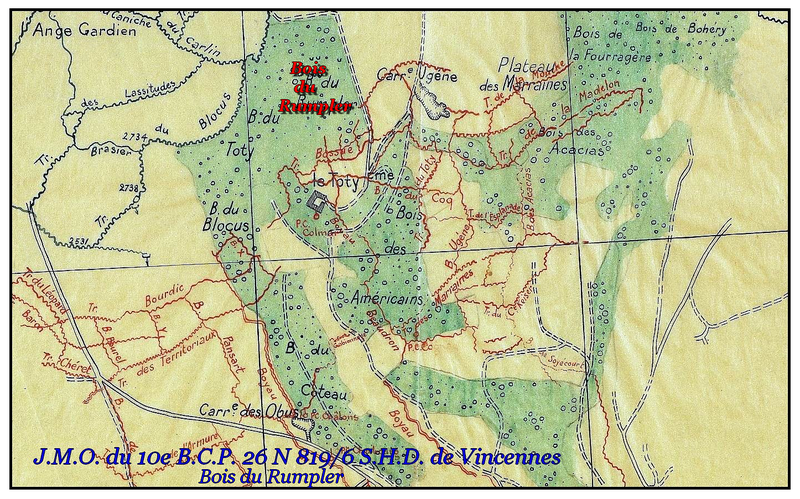

Le plan qui se trouve sur le montage est extrait du J.M.O. du 10e B.C.P. 26 N 819/6. S.H.D. de Vincennes.

La photographie de groupe représentant les musiciens-brancardiers de la C.H.R. du 149e R.I. provient du fonds Rémy qui se trouve aux archives départementales des Vosges.

Un grand merci à M. Bordes, à J. Breugnot à A. Carobbi, à M. Porcher, au Service Historique de la Défense de Vincennes et aux archives départementales des Vosges.

/image%2F1090729%2F20240307%2Fob_0f8e7e_bandeau-999.png)

/image%2F1090729%2F20240320%2Fob_53683a_couverture-album-annee-1909.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_905bd3_dessin-de-stephan-agosto.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_ab1a11_groupe-de-forteresse-de-la-place-d-epi.jpg)

/image%2F1090729%2F20240306%2Fob_c27d51_couverture.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F29%2F637819%2F117126754_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F35%2F637819%2F125805145_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F02%2F637819%2F82083109_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F93%2F637819%2F82082863_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F36%2F09%2F637819%2F80339605_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F35%2F68%2F637819%2F74287990_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F08%2F62%2F637819%2F71442941_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F06%2F637819%2F73900718_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F93%2F637819%2F60225582_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F97%2F637819%2F43824496_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F71%2F637819%2F117071330_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F68%2F12%2F637819%2F125858741_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F83%2F637819%2F42385935_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F13%2F55%2F637819%2F43828052_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F4%2F548466.jpg)